Ce site web utilise des cookies, uniquement à des fins statistiques.

Ils nous permettent de connaître la fréquentation de notre site web, et les contenus qui vous intéressent.

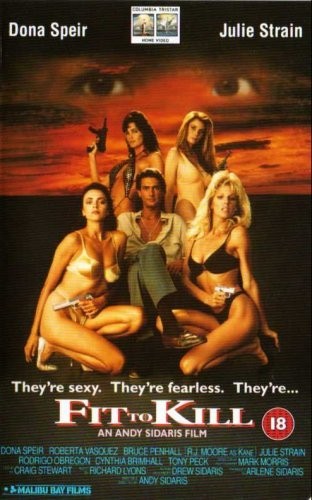

Fit To Kill

(1ère publication de cette chronique : 2012)

Titre original : Fit To Kill

Titre(s) alternatif(s) : Aucun

Réalisateur(s) : Andy Sidaris

Producteur(s) : Andy Sidaris

Année : 1993

Nationalité : Etats-Unis

Durée : 1h33

Genre : Bikini Party à Waikiki pour OSSex 117

Acteurs principaux : Gerald Okamura, Julie Strain, Rodrigo Obregon, Aki Aleong, Dona Speir, Roberta Vasquez, Ava Cadell, Bruce Penhall, Geoffrey Moore

Du Sidaris, encore du Sidaris, toujours du Sidaris ! A force d’exhumer l’œuvre de notre Martin Scorsese du topless, on va finir par croire que je ne suis qu’un dangereux monomaniaque doublé d’un obsédé de première bourre. Si ceux qui me connaissent peuvent démentir ces supputations - enfin au moins l’une des deux - je me contenterais de dire que mon intérêt pour les films d’Andy et de sa clique réside avant tout dans leur capacité à offrir une valeur refuge pour l’amateur de déviance cinématographique, qui sait immanquablement à quoi il peut s’attendre, tout en étant satisfait du contenu.

Briefing au bord de la piscine et secrétaire à demi nue : une formule qui a fait ses preuves.

Astiquer son canon. Allégorie.

Ainsi, dans « Fit to Kill », il n’y a rien de nouveau sous le soleil d’Honolulu. Nous retrouvons une bande d’agents secrets peu vêtus, dont la mission sera de contrecarrer les plans du sinistre Kane. Criminel notoire, l’homme cherche à ravir un diamant d’une valeur inestimable lequel, dérobé par les Nazis durant la Seconde Guerre mondiale, doit être rendu au gouvernement russe. Entre alliances et coups fourrés, nombreux seront les brigands à vouloir mettre la main sur le caillou, ce qui amènera tout ce beau monde à se canarder sans vergogne. A première vue, on peut donc penser que ce film est la copie carbone d’autres métrages du bon Andy et que son visionnage n’offre que peu d’intérêt. Ce à quoi je réponds : « que nenni » ! Ou plutôt : « que d’nénés » !

Après les diam’s de Robert dans « Flic ou Ninja », le diam et les roberts de « Fit To Kill ».

Car si « Fit To Kill » n’est pas original il est, comme dit plus haut, conforme aux exigences. En ce sens, celui qui regarde ce genre de films pour la plastique de ses interprètes ne sera pas déçu, pas plus que l’amateur de débilités en tout genre. Comme souvent, les rebondissements scénaristiques ne sont guère nombreux mais toujours aussi couillons, en privilégiant systématiquement l'effet de surprise aux dépens de la cohérence la plus élémentaire. Un personnage complote contre lui-même pour se dérober un objet qu’il possédait en début de film ? C'est normal, on est dans une prod' Sidaris !

Dans le même ordre d’idées, on retrouve cette absence de continuité dans les relations entre les protagonistes où, à l’instar du catch, il suffit que la pire des ordures effectue un acte de bravoure pour qu’on efface immédiatement son ardoise. Sauf que si certains raccourcis sont acceptables dans le domaine du catch (il faut dire que voir des types se battre pour une ceinture alors qu’ils n’ont pas de pantalon suffit à relativiser beaucoup de choses), le spectacle laisse nettement plus songeur quand il s'agit d'un film, certains hiatus narratifs de « Fit To Kill » propulsant l'incrédulité du spectateur à des niveaux himalayens. Evidemment, loin de nuire au plaisir du spectateur, ce sens du récit à l'emporte-pièce contribue pleinement au charme du cinéma familial des Sidaris.

« Regardes-le lui ! Bientôt il va dire qu’il regarde nos films pour leurs scénarios.

- Bof, ça serait pas le premier à utiliser les alibis du porno pour pouvoir nous mater… ».

Les errances scénaristiques sont peut-être indéniables, elles ne font toutefois que refléter la volonté première d’Andy : privilégier le spectacle « bigger than life » à l’intrigue psychologique. On assistera donc à des gunfights explosifs où la moindre balle déclenche un déluge pyrotechnique, mais aussi à des choses un peu plus fraîches comme un duel entre deux hélicoptères radioguidés. Dans le genre, on admirera aussi la reconstitution du siège de Leningrad, lequel se veut très minimaliste puisqu’il se résume à une arrière-cour comme décor et trois figurants à tout casser. Une scène d’un ridicule achevé, d’autant qu’elle est introduite par l’utilisation de stock-shots du véritable conflit, ne faisant qu’accentuer un manque de moyens déjà flagrant.

Voilà, c’est comme ça qu’il fallait le filmer le conflit germano-russe ! Peut aller se coucher Jean-Jacques Annaud…

A cours d’argent, Andy s’est aussi payé un mauvais imitateur d’Henri Tisot.

Par contre, si l’action tente d’envoyer du lourd, l’humour donne assurément dans le lourdingue. Malgré quelques gags pouvant faire mouche à condition d’être bien disposé (ou ivre mort), la plupart des scènes où Sidaris louche du côté de la comédie sont consternantes de nullité, notamment celles où sévit le pire duo comique de tous les temps (si on excepte Eric et Ramzy bien sûr). On ne remerciera jamais assez Andy de ne pas abuser du pouvoir abrutissant de ces andouilles, ce qui est rassurant pour notre tension nerveuse, mais on se demande encore comment il a pu oser les faire revenir dans « Day of the Warrior »… En comparaison, on finit même par apprécier les passages plus verbeux, plus nombreux par rapport à d'autres productions Sidaris.

Conseil amical. Si vous voyez ces hommes, fuyez. Loin.

Mais revenez pour voir les figurants, eux ils sont rigolos.

De là, même si l’épisode est bavard, on lui pardonne cette erreur pour apprécier ces retrouvailles avec nos héros favoris. De Dona Speir, dont c’est la dernière mission avant une retraite bien méritée, à Ava Cadell, pas un des habitués ne manque à l’appel. On retrouve même Gerald Okamura dans un petit rôle de porte-flingue. Mais comme souvent, ceux qui tireront leur épingle du jeu sont Rodrigo Obregon et Julie Strain. Acteur colombien aux talents hétéroclites, le bon Rodrigo se fait de nouveau remarquer, d’autant qu’il incarne cette fois un diplomate soviétique avec la finesse d’une tractopelle. Tentant de donner le change malgré un accent slave que le plus zélote des chansonniers n’oserait pas massacrer à ce point, le père Obregon n’est certes pas l’acteur le plus présent à l’écran. Mais il se montre de nouveau fidèle à sa joyeuse réputation, entre une absence totale de crédibilité pour le rôle qu’on lui confie et des aptitudes dramatiques qui, si elles n’en font pas le pire comédien de la Création, laissent penser que le bonhomme a sans doute trop traîné dans les soap-opéras, tant ses attitudes sont toujours propices à l’exagération.

La dream team qui va sauver le monde. Et se mettre à poil pour un oui pour un non, aussi.

Gégé, toujours sur la brèche.

Rodrigo Obregon. Quand un couteau suisse colombien se met à parler russe comme une vache espagnole, c’est toute la cohérence qui s’en va se faire voir chez les grecs.

D’un autre côté, c’est pas ce qui l’empêche d’emballer.

Pourtant, tout aussi remarquable que soit sa performance, elle reste à des années lumières du numéro de show-woman que nous réserve l’immarcescible Julie Strain. Sorte de walkyrie trash dopée au crystal meth, Julie est juste énorme dans son rôle de tueuse à gages sans pitié. Introduite lors d’une scène où on la verra effectuer une chorégraphie à mi-chemin entre le kata d’art martiaux et l’aérobic, la belle amazone nous gratifie une fois encore d’une prestation notable dans l’histoire du cinéma déliquescent. Qu’il s’agisse de cracher sur les cadavres encore chauds de ses victimes ou affecter des attitudes aussi lascives que vulgaires au rythme de ses battements de sourcils, Julie joue son rôle comme un personnage de cartoon pour adultes, alignant les doigts d’honneur au bon goût avec une rigueur compulsive. Pour sûr, on peut trouver prestations plus extrêmes, il n’empêche que sa prédisposition à collectionner les grimaces comme d’autres amasseraient des timbres me pousse à affirmer qu’on est sans doute pas très loin d’assister à l’un de ses rôles les plus gentiment crétins, ce qui en dit long lorsqu’on jette un œil sur sa carrière.

Julie Strain, aux portes de l’internement psychiatrique.

Séance de gym sur le balcon, dernier instant de tranquillité avant de faire n’importe quoi.

Oui, cette photo est d’une gratuité totale mais j’assume.

Mais pour varier les plaisirs, Sidaris s’est aussi attaché les services d’une nouvelle tête d’affiche. Et quelle tête ! En lorgnant très ouvertement vers l’espionnage, le nouveau film d’Andy ne pouvait que s’offrir un James Bond ! Enfin, le fils d’un gars qui a joué James Bond (ce qui, avouons-le, n’est pas plus absurde qu’embaucher le frère de Sean Connery dans « Opération frère cadet »). En l’occurrence, le rôle de la caution vaseuse sera endossé par Geoffrey Moore, fils de Roger et renommé R.J pour l’occasion, histoire d’enfoncer un peu plus le clou. Jouant son rôle de façon détachée, « comme son père » diront les mauvaises langues, Geoffrey passe surtout son temps à bronzer sur un yacht en galochant tout ce qui passe. Car il faut bien le dire, s’il est censé être le grand méchant que devront affronter nos héros, Moore Junior n’en a proprement rien à péter, se trimballant dans le décor comme un touriste visiterait le plateau de tournage. Ce qui était sans doute le cas, le bon Geof n’ayant que vaguement, et vainement, tenté de faire carrière dans la comédie. Il n’empêche que voir ce qu’on nous présente comme un charmeur et dangereux trafiquant être joué avec la même décontraction qu’un personnage de sitcom à de quoi susciter un réel amusement, l’estocade nous étant portée dans une brève séquence de rêve où Geoffrey s’imagine dans la peau du plus célèbre des agents secrets. En l’état, on peut donc s’estimer heureux que les producteurs de la plus célèbre saga d’espionnage n’aient pas eu l’idée aberrante de lui confier la succession de Pierce Brosnan, comme certaines rumeurs le laissaient entendre à l’époque.

Oh vous savez, c’était papa qui voulait que je passe l’audition pour devenir 007. Moi j’étais surtout là pour l’empêcher de rempiler.

Geoffrey Moore, quasiment royal. J’aime beaucoup la dernière image : il y affiche vraiment l’air satisfait du type qu’on va payer à rien foutre.

Certes, la franchise m’oblige à reconnaître qu’aucun des éléments du métrage n’atteint les pics de démence rencontrés dans « Piège mortel à Hawaï » ou « Picasso Trigger ». Un peu en pilotage automatique, Andy nous livre un métrage mineur de sa filmographie, compilation facile de tout ce qui a fait le charme de ses oeuvres précédentes, mais qui nous fera tout de même regretter que Geoffrey Moore n’ait pas plus de lignes sur son CV d’acteur. Réunissant tous les tauliers de l’écurie Sidaris, cette petite bêtise s’apprécie comme une réunion d’anciens copains que l’on prend plaisir à retrouver le temps d’une soirée, et garde assez d’attrait pour faire figure d’introduction chez ceux qui ne connaissent pas encore le travail du maître. Sorte de préliminaire avant de passer à des choses plus sérieuses, ces nouvelles aventures de nos espions décérébrés s'avèrent une fois de plus bien plus palpitantes que le tout-venant des DTV mous du gland, impuissants à nous faire vibrer plus de trois minutes. Quand on vous dit qu’il s’agit d’une valeur sûre !

Cote de rareté - 4/ Exotique

Barème de notation

Si le gouda est la seule chose que vous ramenez des Pays-Bas, vous pouvez aussi tenter votre chance sur certains sites de vente en ligne qui proposent différentes éditions américaines de chez "Malibu Bay Films" à l’unité ou en coffret.

L’intégrale Sidaris de " Malibu Express " à " Return to Savage Beach ". Un objet indispensable pour ceux qui n’ont pas besoin des versions françaises.