Entretien avec

Alberto De Martino

Alberto De Martino, né à Rome en 1929, fut l'un des artisans les plus prolifiques du cinéma populaire italien. Péplums, spaghetti-westerns, polars, films d'horreur : ce cinéaste éclectique et professionnel est aujourd'hui surtout connu comme le réalisateur de « L'Homme Puma ». Mais les mirifiques et ridicules aventures du félin volant ne sont qu'un aspect parmi d'autres de la riche carrière d'Alberto De Martino, qui avait bien voulu évoquer pour nous son parcours. Il s'est éteint le 2 juin 2015, à l'âge de 85 ans.

Interview menée par Nikita le 16 février 2007

Avant de tourner vos propres films, vous avez travaillé sur de nombreuses productions. Vous avez même travaillé sur « La Dolce Vita » de Fellini.

Mes fonctions dans le cinéma ont été très diverses. Entre 1949 et 1953, j'ai suivi des études de droit. En parallèle, j'ai commencé en 1950 à réaliser des documentaires, sur les sujets les plus divers : la médecine, la musique... Il s'agissait de films destinés à être projetés dans les cinémas, car la télévision était alors inexistante. Après mon diplôme, j'ai finalement poursuivi dans cette voie et dans le même temps, j'ai tenu des fonctions d'assistant-réalisateur sur une vingtaine de films, et de directeur de doublage. J'ai notamment été en charge de la post-synchronisation sur « La Dolce Vita » de Federico Fellini, mais aussi sur des films de réalisateurs prestigieux comme Mario Monicelli ou Luigi Zampa.

Votre premier film comme réalisateur était « Le Gladiateur invincible » (1962), une co-production italo-espagnole, où vous êtes crédité comme co-réalisateur avec Antonio Momplet.

En fait, j'ai réalisé l'intégralité de ce film. Les coproductions avec l'Espagne imposaient parfois que le film soit tourné par un réalisateur du cru. En fonction de cette loi d'équilibre, j'ai dû prendre un « co-réalisateur » espagnol qui faisait en fait office de prête-nom. Il venait faire acte de présence. Mais cela ne me posait aucun problème, car c'était un très brave homme.

L'Italie réalisait alors de nombreuses coproductions avec l'Espagne. Quels étaient les facteurs qui amenaient à de telles co-productions et comment étaient-elles montées ?

L'Espagne avait alors des infrastructures et des décors naturels qui convenaient très bien aux genres que nous traitions (péplum, western). Il y avait sur place de nombreux techniciens expérimentés, des facilités pour obtenir des figurants, et surtout de nombreux élevages de chevaux. De plus, l'Italie et l'Espagne avaient chacune des systèmes de primes étatiques qui avantageaient chaque côté de la production. Le montage financier de ces co-productions dépendait des accords entre producteurs italiens et espagnols : cela allait de 50/50 à 70/30% du budget. On déterminait également la part que chaque producteur allait prendre dans la vente à l'international : les Italiens se réservaient certains pays pour y vendre le film, et les Espagnols le vendaient dans une autre partie du monde. Quand nous avons commencé à faire des films d'espionnage, qui sont devenus à la mode suite au succès de James Bond, il y a eu davantage de coproductions et de tournages en Angleterre, pour des raisons de décors.

Quel souvenir gardez-vous de Richard Harrison, avec qui vous avez tourné « Le Gladiateur invincible », « Persée l'invincible » et « 100 000 dollars pour Ringo » ? Il nous a dit ne jamais s'être vraiment passionné pour son métier d'acteur, mais avoir toujours donné de sa personne pour les scènes d'action et, autant que faire se pouvait, les cascades.

Richard était un garçon charmant. Je suis surpris d'apprendre qu'il porte aujourd'hui un regard si désabusé sur sa carrière d'acteur. Il se dépensait dans les scènes d'action, mais il était également très professionnel dans son jeu. Dans « Le Gladiateur invincible », on peut voir qu'il avait une vraie prestance en tant que comédien. Je me souviens encore de son bout d'essai : il avait un accord qui lui garantissait le remboursement de son billet aller-retour pour les Etats-Unis s'il n'était pas embauché, et de l'aller seulement s'il décrochait le boulot. Il a fait son bout d'essai deux fois, une fois avec la barbe et une fois sans. C'était un garçon très actif, y compris en dehors de son métier d'acteur : je me souviens qu'il avait ouvert à Rome une boutique pour vendre des traitements capillaires. Il ne devrait pas mépriser sa carrière, car il a vraiment beaucoup tourné, même si ce n'était pas dans des films de premier ordre. Ceci dit, en faisant une recherche sur lui, j'ai été très surpris de découvrir qu'il avait fait autant de films : il a même tourné des films au Japon ! [sic]

Nous avons ouï dire que les conditions de sécurité n'étaient pas toujours idéales sur les films italiens, du faits d'artificiers moyennement compétents, des cascadeurs tête brûlées, etc. Auriez-vous des anecdotes vous aussi à ce propos ?

Je n'ai pas eu trop d'accidents sur mes films, mais sur « 100 000 dollars pour Ringo », j'ai eu des problèmes avec les figurants, car nous avions embauché des gitans pour jouer les indiens. Or, ce que nous ignorions, c'est que beaucoup venaient de clans rivaux, qui se détestaient entre eux. Du coup, on ne pouvait jamais tourner, parce qu'ils n'arrêtaient pas de vouloir s'écharper !

Vous appartenez à cette génération de réalisateurs italiens qui ont touché à tous les genres ou presque (péplum, western, espionnage, polar, fantastique...). En ce qui vous concerne, y en a t-il un avec lequel vous vous sentiez plus à l'aise ou qui vous correspondait mieux que les autres ?

On a souvent dit que j'étais un réalisateur « difficile à cataloguer ». C'est parce que je ne réfléchis pas en fonction de critères de « genres ». Certains de mes collègues, comme Enzo G. Castellari, s'épanouissent davantage dans un genre précis (le western en ce qui concerne Enzo) mais moi, je m'intéresse essentiellement au style. Si vous voyez mes films, vous verrez que je suis très attaché à l'émotion, au mélodrame. Je veux avant tout que le public soit touché, qu'il y ait des émotions fortes. En fonction de cela, penser au cinéma comme une succession de « genres » n'a pas vraiment de sens. Le genre qui m'intéresse, c'est le genre qui marche !

Le genre qui m'intéresse, c'est le genre qui marche !

Quels sont les titres de votre filmographie que vous préférez ?

Je dois dire que je suis très heureux du grand succès commercial remporté par « L'Antéchrist », qui est sorti dans le monde entier. Quand il est sorti à Montréal, la première semaine, il a fait mieux que « Les Dents de la mer » ! A San Antonio, Texas, il est sorti dans quatre ou cinq cinémas, et l'un d'eux a battu son propre record de fréquentation avec mon film.

« L'Antéchrist » (1974), sorti quelques mois après « L'Exorciste » de Friedkin.

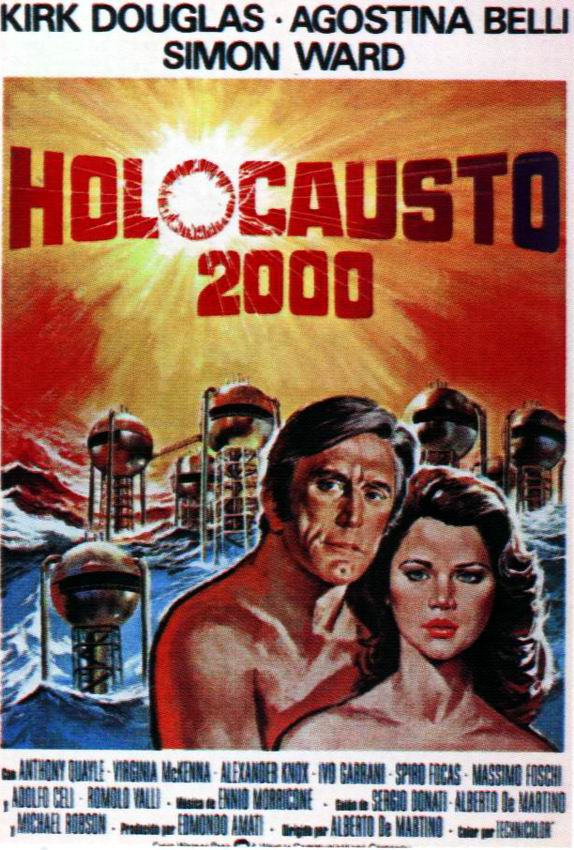

J'aime aussi « Holocaust 2000 » et je vous recommande « Le Conseiller » (« Il Consigliori »), un film de mafia que j'ai tourné avec Tomas Milian et Martin Balsam. J'en suis vraiment satisfait.

Pouvez-vous nous parler d' « Opération frère cadet » (1967), un pastiche de James Bond que vous avez tourné avec Neil Connery, frère de Sean ?

J'avoue avoir été entraîné sur ce projet sur la foi de l'avance que me proposait le producteur (rires). Ce film est un vrai miracle, car nous avions à relever le défi quasi impossible d'utiliser ce pauvre Neil Connery. Non seulement c'était le contraire d'un acteur, mais il ne ressemblait à rien. Mon père, qui était maquilleur, s'est occupé de lui, et l'a refait de pied en cap. Il perdait ses cheveux, donc on lui a mis une perruque ; il avait de vilaines dents, donc il a eu un dentier ; il avait un visage fade, on lui a mis une barbe ; il avait de petits yeux qui ne donnaient rien à l'écran, on lui a mis des adhésifs sur les tempes pour lui tirer les yeux et les faire davantage ressortir... Nous lui avions inventé un personnage de médecin hypnotiseur : il n'avait donc qu'à agiter les mains pour hypnotiser les gens, et il parlait le moins possible. A part ça, il faisait ce qu'il pouvait, mais je considère comme un tour de force d'avoir réussi à faire tenir debout le film. L'opération avait un côté canular, car j'avais de vrais acteurs de la série James Bond, comme Bernard Lee (M), Lois Maxwell (Moneypenny), Adolfo Celi (le méchant de « Opération Tonnerre ») ou Daniela Bianchi (la James Bond girl de « Bons baisers de Russie »). Un souvenir agréable du film est que l'équipage du bateau d'Adolfo Celi était tout entier composé de superbes anciennes Miss Italie. Quasiment tout le monde avait une petite amie : c'était une vraie croisière d'amoureux !

Les producteurs du vrai James Bond ne vous ont pas causé de soucis ?

Qu'auraient-ils pu faire ? Ce n'est pas comme si Bernard Lee ou Lois Maxwell avaient été leurs esclaves et n'avaient pas eu le droit de travailler. De plus, certains imitateurs de James Bond s'appelaient carrément « Agent 077 », c'était autrement plus culotté que mon film ! Par contre, je sais que Sean Connery l'a moyennement pris. Le producteur italien était allé à Londres pour lui proposer de faire une apparition dans le film, et Connery l'a littéralement chassé à coups de pieds au cul ! (rires)

Vous avez travaillé avec John Cassavetes sur « Rome comme Chicago » (Roma come Chicago) : a t-il été facile de travailler avec un acteur aussi intense et imprévisible sur les plateaux, et cinéaste lui-même ?

J'étais content de ce film. John Cassavetes avait un talent énorme. C'était un grand homme de cinéma. Il était génial mais en effet assez imprévisible. Il pouvait se montrer charmant la première semaine, et détestable la semaine suivante. C'était très fatigant. Je crois qu'il sniffait... Mais c'était un acteur de grand talent. Il avait parfois tendance à vouloir en rajouter un peu car il avait peur de paraître fade s'il se montrait trop sobre. Au final, ça s'est bien passé et il m'a dit à la fin du tournage, « Alberto, it's very good to work with you ». Il a fait un autre film italien, avec Giuliano Montaldo, sur lequel je sais qu'il y a eu des soucis : il a refusé de tourner la scène de sa mort et a laissé Montaldo en plan ! Du coup, il a fallu tourner la scène avec une doublure. Il faut dire que certains acteurs, notamment américains, hésitaient à tourner les scènes de mort car ils craignaient qu'on n'en profite pour écourter leurs contrats.

A partir des années 60, les producteurs apprécient votre savoir faire et votre efficacité et vous travaillez, aussi bien en tant que réalisateur que scénariste, sur des genres très différents : horreur, peplum, western. Vous tourniez jusqu'à trois films par an !

Ecoutez, je pense m'être bien débrouillé. Pour tout vous dire, j'ai gagné beaucoup d'argent et j'ai bien vécu. J'ai pu offrir trois appartements à mes enfants. Mais il faut dire que j'ai toujours travaillé. En plus de mes activités de réalisateur, j'ai été également scénariste, adaptateur et responsable de doublage. Après « La Dolce vita », je n'ai plus dirigé les doublages mais j'ai continué d'écrire les textes des versions italiennes de films étrangers. En outre, je ne me suis jamais drogué, je n'ai jamais entretenu de maîtresses, ce qui fait que je n'ai jamais manqué de rien. J'ai aussi travaillé avec des producteurs comme Dino De Laurentiis, Italo Zingarelli ou Edmondo Amati, qui ne se refusaient rien, mais ne refusaient rien non plus à leurs collaborateurs.

Vous avez été réalisateur de seconde équipe sur « Il était une fois la révolution », notamment sur les scènes de batailles. Comment s'est déroulé ce tournage et le travail avec Leone ?

Je tiens d'abord à dire que Sergio et moi avions une longue histoire d'amitié. Nous sommes de la même génération, nous avons vécu la bohème ensemble... Je devais d'ailleurs être le producteur exécutif de son film sur le siège de Leningrad, projet qui a malheureusement été interrompu par sa mort. Sur « Il était une fois la révolution », j'ai travaillé cinq semaines. En fait, Sergio m'avait appelé à la rescousse, car le tournage avait pris du retard et ses deux acteurs principaux, James Coburn et Rod Steiger, devaient partir pour faire d'autres films. Sergio m'a donc demandé de tourner des scènes de batailles pendant qu'il tournait avec Coburn et Steiger. J'ai fait l'attaque des Mexicains, des scènes avec le méchant, etc. En tout, il doit y avoir une dizaine de minutes du film qui sont de moi. Je me souviens notamment, sur ce film, d'une scène durant laquelle je devais filmer le train qui avançait sur les rails. Et, au beau milieu des rails, il y avait un type assoupi : il aurait pu se faire couper en deux, mais je suis allé le réveiller et lui ai sauvé la vie. Ce sont les aventures comme ça qui sont formidables dans ce métier : j'ai sauvé la vie d'un gars que je ne connaissais même pas.

Le coup de génie de Sergio Leone, qui a fait le succès du western spaghetti, a été d'utiliser le concept du « héros » cynique et négatif, qui tue pour l'argent : un modèle que j'ai aussi utilisé dans « 100 000 dollars pour Ringo ». C'était à l'époque du grand succès de James Bond, qui est un personnage amoral du même acabit.

Il doit y avoir une dizaine de minutes de "Il était une fois la révolution" qui sont de moi

« Holocaust 2000 » avec Kirk Douglas est souvent considéré comme une de vos plus belles réussites. Comment ce projet s'est-il monté ?

Le film s'est monté parce que le genre du paranormal était à la mode. Il découlait de « La Malédiction », de même que « L'Antéchrist » découlait de « L'Exorciste ». J'ai été ravi de travailler avec Kirk Douglas, qui était mon acteur préféré. Dans une conférence de presse, d'ailleurs, un journaliste lui avait demandé par provocation comment cela avait été de tourner avec Alberto De Martino. Egalement par provoc', Kirk a répondu que j'étais le meilleur réalisateur avec lequel il ait travaillé ! Stanley Kubrick a dû se retourner dans sa tombe ! (rires)

Vous avez aussi travaillé avec Telly Savalas sur deux polars au début des années 70 : « Dernier appel » (L'Assassino... è al telefono) et « Le nouveau boss de la mafia » (I Familiari delle vittime non saranno avvertiti).

C'était un homme charmant et un très grand professionnel. Il n'avait pas encore fait « Kojak » qui l'a relancé par la suite. J'étais allé le voir à Madrid sur un film qu'il tournait avec Sergio Corbucci et il a accepté de travailler avec moi. Tout s'est bien passé avec lui. Je suis vraiment triste qu'il soit mort.

Pouvez-vous nous parler de « L'Homme Puma » ? Ce film est sans doute aujourd'hui l'un des plus connus de votre filmographie, mais pas forcément pour de bonnes raisons.

C'était un film étrange. Nous en attendions beaucoup, d'autant que j'étais co-producteur. Mais personne n'est allé le voir en Italie. Je me souviens de la sortie : nous avions téléphoné à une salle de Turin pour savoir comment le public réagissait et le patron nous a dit « Personne n'est venu ! ». A l'époque, les films cessaient de fonctionner en Italie. Les télés privées commençaient à manger le marché et les gens ne se déplaçaient tout simplement plus pour voir des films comme les miens. Heureusement, il a marché correctement à l'international et a rapporté tout juste assez pour que je rentre dans mes frais. Aujourd'hui, ce film a été récupéré, notamment en France, par des gens qui l'apprécient pour ce qu'ils considèrent comme son côté involontairement drôle.

Cela vous dérange que votre film soit vu comme cela ?

Pas du tout ! Mais il faut quand même comprendre que le film a été tourné pour faire rire. S'il y a de l'humour dans « L'Homme Puma », c'est parce que c'est moi qui l'y ai mis ; ce n'est pas du tout involontaire. Après, bien sûr, les effets spéciaux ont vieilli. Mais le film était conçu à la base pour être drôle.

L'Homme Puma était conçu à la base pour faire rire

Le film n'est pas uniquement apprécié en France : il a aussi un statut de culte aux Etats-Unis.

Sans blague ???

Pouvez-vous nous parler de la distribution du film ? Pourquoi avez-vous engagé Walter George Alton, un acteur américain totalement inconnu, pour tenir le rôle principal ?

Nous avons découvert ce gars, qui avait tenu auparavant un petit rôle dans un film de Blake Edwards. C'était une sorte de convention que de prendre un acteur américain dans le rôle principal, même un inconnu comme lui, afin que ce soit vendeur. Par contre, il a effectivement disparu après mon film. Je crois qu'il est devenu avocat... Donald Pleasence, qui joue le Docteur Kobras, était un homme délicieux. On rigolait beaucoup avec lui ; il racontait des anecdotes très amusantes sur sa carrière. Miguel Angel Fuentes, qui joue Vadinho, était une vraie découverte ; le directeur de casting était allé chercher des acteurs au Mexique et il m'a appelé, enthousiaste : « Alberto, j'ai trouvé Vadinho ! » Il joue son rôle tout à fait au premier degré car c'était conçu comme cela. Pour que ce soit drôle, il fallait qu'il dise des répliques comme « Tu es l'Homme Puma ! » avec le plus grand sérieux.

Miguel Angel Fuentes, dans le rôle de Vadinho.

Miguel Angel Fuentes, dans le rôle de Vadinho.

Dans les années 1980, vous avez tourné plusieurs films aux Etats-Unis. Beaucoup de vos collègues italiens semblaient d'ailleurs apprécier la Floride comme lieu de tournage. Y avait-il une raison particulière à cela ? « Miami Golem » est votre dernier film en tant que cinéaste. Pouvez-vous nous en parler ?

En Floride, il y avait la possibilité d'avoir des techniciens compétents sur place, ainsi que de la logistique. Il y avait aussi moins de pressions syndicales qu'à New York, ce qui fait qu'il était plus facile d'y tourner. J'ai fait « Miami Golem » avec comme acteur principal David Warbeck, un comédien néo-zélandais qui tournait dans la plupart des films commerciaux italiens de l'époque, parce que les gens lui trouvaient un air de famille avec Jack Nicholson. C'est un film dont je n'ai pas fait la post-production. En effet, j'ai comme exigence de travailler avec mon équipe et là, le producteur voulait m'imposer un monteur. J'ai donc quitté le montage. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est un film qui ne m'est pas spécialement cher.

A quoi attribuez-vous la fin du cinéma populaire italien à la fin des années 1980 ?

En ce qui me concerne, une époque s'était déjà achevée au début des années 80. Les films ne marchaient plus. Comme je vous l'ai dit, la faute en incombe aux télé privées de Berlusconi. Il faut savoir qu'avant, les chaînes italiennes diffusaient un film par semaine. Avec ses chaînes privées, tous nos films ont été proposés en vrac au public : pourquoi se déplacer pour aller voir des films commerciaux, si vous pouvez tous les voir de chez vous ? Le pire est que nous ne touchions pas un sou sur toutes ces rediffusions. En effet, le fait que les films soient saucissonnés par des coupures publicitaires était un argument pour dire que les oeuvres n'étaient pas diffusées dans leur intégralité, et donc ne rien nous payer. En 1998, il y a eu une nouvelle loi, qui garantit l'intangibilité du droit d'auteur en Italie. Mais c'est trop tard : nos films ont été tellement rediffusés qu'ils ont été pressés comme des citrons. Aujourd'hui, ils ne les passent plus qu'une fois par an, ou bien à quatre heures du matin. A l'époque de « L'Homme Puma », il y a eu une période de marasme pendant deux-trois ans : aucun film ne marchait. Après, c'est reparti, mais les choses n'étaient plus comme avant. Auparavant, nous tournions trois cent films par an. Là, c'était descendu à soixante. Et puis les choses sont tout à fait mortes à la fin de la décennie.

Les télévisions privées ont pressé nos films comme des citrons.

Qu'avez-vous fait après votre dernier film comme réalisateur ?

Je vous avais dit que je m'occupais aussi de doublage. Je me suis donc exclusivement consacré aux adaptations italiennes de films étrangers, essentiellement américains et français. Je suis aujourd'hui en partie retraité, mais je continue d'écrire des traductions de dialogues.

Aujourd'hui, un certain nombre de vos collègues, comme Ruggero Deodato ou Bruno Mattei, continuent de tourner, pour la télévision ou en vidéo. N'êtes-vous pas tenté de reprendre du service ?

Je ne connais pas Bruno Mattei. Qui est-ce ? Deodato a surtout eu l'intelligence de tourner de la publicité, qui lui a beaucoup rapporté. Il s'est bien débrouillé. L'envie de cinéma revient de temps à autres me démanger : j'avais d'ailleurs rédigé des scénarios, qui ont été appréciés par des producteurs. Mais il n'y avait pas la conjoncture qui aurait permis de concrétiser mes projets. Aujourd'hui, je dois dire que je ne vais plus guère au cinéma. A mon époque, les gens réagissaient vraiment face aux films : je me souviens de la mort de Tomas Milian à la fin du « Conseiller », le public dans la salle était vraiment scotché. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Je préfère regarder les films à la télévision. Le cinéma italien a de gros succès commerciaux, mais ce qui marche ne m'intéresse plus guère. Les gros blockbusters comiques de Christian De Sica, je n'arrive tout simplement pas à les regarder ! Mon fils Fabrizio a en quelque sorte repris le flambeau : il est producteur, et s'est notamment occupé durant trois ans d'« Incantesimo », la série télé à succès en Italie. Ma fille travaille également avec moi sur les adaptations de films.

Christian De Sica, fils du réalisateur Vittorio De Sica, et star d'une interminable franchise de films sur Noël à l'origine d'un sous-genre à part entière : le “Cinepanettone”.

Christian De Sica, fils du réalisateur Vittorio De Sica, et star d'une interminable franchise de films sur Noël à l'origine d'un sous-genre à part entière : le “Cinepanettone”.

Que pensez-vous du renouveau affectif que connaît aujourd'hui le cinéma italien des années 1960-80 ? Notamment de la part de nouvelles générations qui redécouvrent et se ré-approprient ce cinéma d'une époque qu'ils n'ont pas connue, qu'ils citent comme influences importantes, avec notamment le rôle de gens comme Quentin Tarantino ? Trouvez-vous cela juste ou excessif ?

Je suis allé en 2004 à un festival à Valenciennes, en France. Il y avait aussi Enzo G. Castellari, Tonino Valerii, Sergio Martino... Je n'étais jamais allé à ce genre de festivals et je suis resté stupéfait : on m'a fait un triomphe ! J'avais des jeunes cinéphiles qui criaient mon nom. Je ne m'y attendais pas, parce que j'ai beau ne pas être mécontent de mon parcours, je ne me prends pas non plus pour une vedette ! (rires) Il est clair que le facteur nostalgique joue un rôle. Si ça se trouve, si nous faisions encore trois cent films par an, personne ne s'intéresserait à nous ! Mais cela me fait bien sûr plaisir que l'on s'intéresse à mon travail. J'ai souvent des demandes d'interviews, au point que j'ai parfois l'impression de radoter ! (rires)

Avez-vous des souvenirs qui vous sont chers, en tant que réalisateur ?

Mon Dieu, j'en ai trop pour en choisir un en particulier... Par contre, j'aime bien raconter une histoire qui date de ma carrière d'assistant réalisateur. Je travaillais sur un film pour lequel nous avions des jeunes adolescents qui faisaient de la figuration, dans des rôles de soldats. Alors que je m'occupais d'eux, j'ai été distrait un moment, puis je me suis retourné... et les gamins avaient disparu, avec leurs costumes ! J'étais assez embêté, puis j'ai découvert la raison de leur fugue : ils avaient utilisé leurs uniformes pour se faire passer pour des bidasses en permission et avaient ensuite fait le tour de tous les bordels de la ville, où ils ne pouvaient normalement pas entrer, car ils étaient mineurs !

Quel regard portez-vous sur votre carrière ?

Je m'estime heureux, car j'ai fait un métier que j'adorais. J'en ai bien vécu, et j'ai connu de grands succès : j'ai découvert que « 100 000 dollars pour Ringo » avait, avec les années, rapporté 41 milliards de lires ! J'ai de beaux souvenirs, j'ai fait des rencontres fabuleuses. Je ne vois vraiment pas ce que j'aurais pu faire d'autre.