Ce site web utilise des cookies, uniquement à des fins statistiques.

Ils nous permettent de connaître la fréquentation de notre site web, et les contenus qui vous intéressent.

Who Killed Captain Alex?

(1ère publication de cette chronique : 2022)

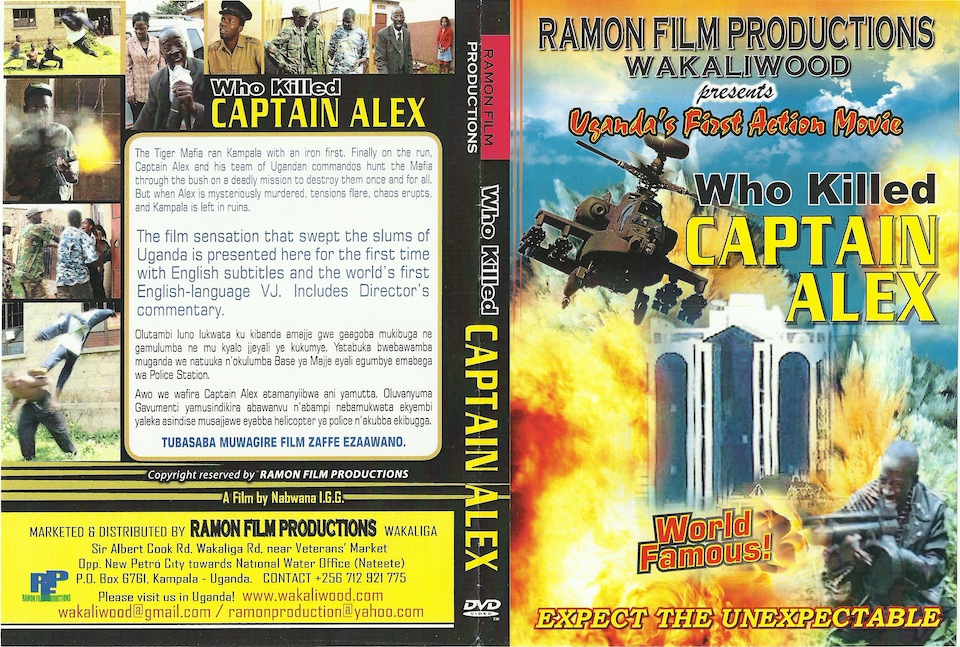

Titre original : Who Killed Captain Alex?

Titre(s) alternatif(s) : Aucun

Réalisateur(s) : Isaac Godfrey Geoffrey Nabwana

Producteur(s) : Isaac Godfrey Geoffrey Nabwana

Année : 2010

Nationalité : Ouganda

Durée : 1h04

Genre : Hey Mr. VJ

Acteurs principaux : Kakule William, Kakule Wilson, Sserunya Ernest, G. Puffs, Kavubu Muhammed, Kasumba Isma

Who Killed Captain Alex? nous donne l’occasion d’aborder des formes cinématographiques que Nanarland n’avait encore jamais évoquées jusqu’à présent : le cinéma domestique africain et le concept de VJing. Certes, nous avions déjà chroniqué quelques titres comme African Fever ou Cameroun Connection, mais reconnaissez que c’est bien peu pour représenter la diversité d’un continent comptant 54 pays, 1,3 milliard d’habitants et une multitude d’ethnies et de langues. Depuis quelques années, avec l’avènement du numérique, l’industrie du home video prospère en Afrique, où fleurissent les micro-studios et les réalisateurs formés sur le tas. Cet essor de la vidéo domestique est venu compenser la fermeture progressive des dernières « vraies » salles de cinéma, avec des films à tout petit budget qui sortent directement en VCD ou DVD, vendus trois fois rien, pour être visionnés dans les foyers africains. Tournage à l’ougandaise.

Tournage à l’ougandaise.

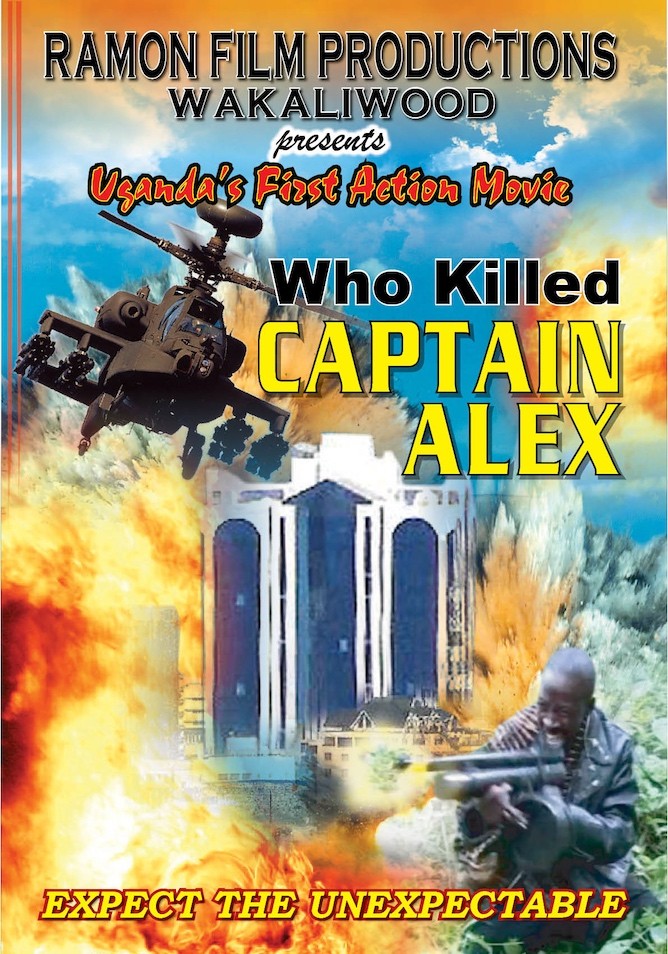

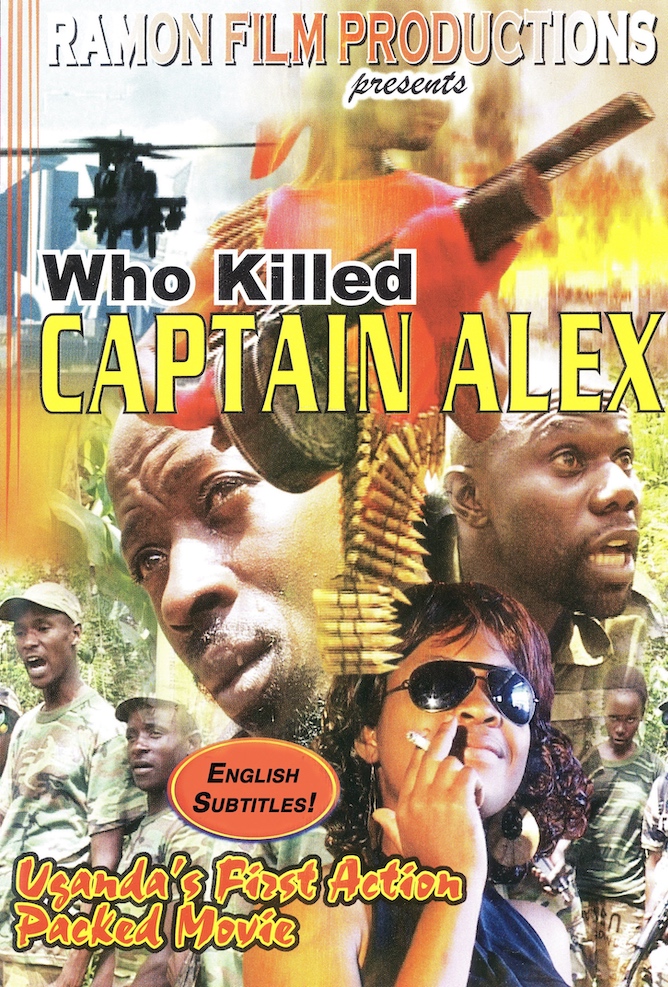

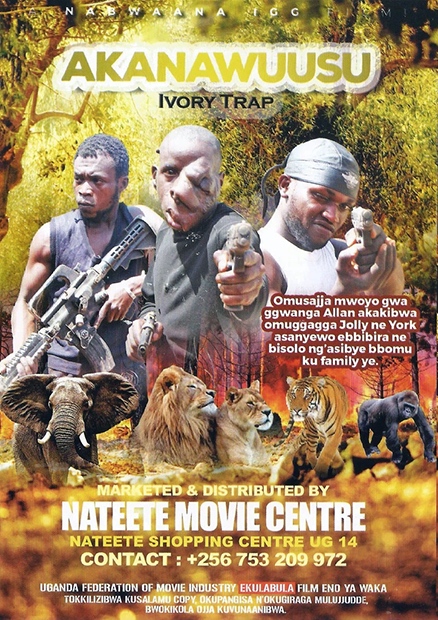

Aussi modestes soient-elles, ces productions ont l’avantage de traiter de problématiques locales absentes des blockbusters hollywoodiens, avec un style narratif, des références et des spécificités culturelles propres. On a ainsi vu éclore de vrais foyers de production ça et là sur le continent, comme Nollywood au Nigéria, Collywood au Cameroun ou Ghallywood au Ghana. Who Killed Captain Alex? se targue lui d’appartenir à l’industrie de Wakaliwood et d’être « le premier film d’action ougandais ». Le terme Wakaliwood est un mot-valise inventé par le réalisateur du film, I.G.G. Nabwana, à partir du nom de son village (Wakaliga, un bidonville de la banlieue de la capitale ougandaise Kampala) et Hollywood. Nabwana Isaac Godfrey Geoffrey à l’œuvre, armé d'une Sony PD170.

Nabwana Isaac Godfrey Geoffrey à l’œuvre, armé d'une Sony PD170.

Ce qui tient lieu de scénario à Who Killed Captain Alex? possède cette simplicité, cette épure que les designers et commissaires d’expositions appellent avec adoration « art minimal » ou « art du minimum » : quand le rien fait presque tout. Captain Alex, le meilleur soldat délite d’Ouganda, a juré la perte de Richard, le pire criminel d’Ouganda, chef du gang Tiger Mafia. Round 1 : à la tête de son commando, Captain Alex mène un raid sanglant contre Tiger Mafia qui se solde par la capture du frère de Richard, au grand désarroi de ce dernier (« J’ai des douzaines de femmes mais un seul frère ! » hurle-t-il bouleversé). Round 2 : le gang Tiger Mafia infiltre les commandos et mène un contre-raid confus, hélas fatal au valeureux Captain Alex. Le héros est mort, le Mal va t-il triompher ? Non car cette fois-ci c’est (coup de théâtre de génie) le frère du Captain Alex qui sort du bois pour crier vengeance. Pour le Round 3, comme le proclame l’accroche du DVD : « Expect the unexpectable ». "COMMA'NDOOO !!"

"COMMA'NDOOO !!"

« J’ai des douzaines de femmes, mais un seul frère ! ». Une réplique de prime abord surréaliste, mais qui illustrent des aspects culturels importants. En Ouganda le mariage civil est monogame, mais le mariage musulman et le mariage coutumier autorisent la polygamie. Et si à Hollywood c’est souvent la fiancée du héros qui est kidnappée (ou sa fille, comme dans Commando avec Schwarzie, Taken avec Liam Neeson etc.), en Ouganda c’est le fait de s’en prendre à votre frère qui constituera le pire des casus belli, se rapprochant en ce sens de ce qu’on voit dans le cinéma pakistanais. Ainsi, le fait que Richard, le chef du gang Tiger Mafia, veuille venger la capture de son frère, et que le Captain Alex soit lui-même vengé par son frère, est très significatif.

« J’ai des douzaines de femmes, mais un seul frère ! ». Une réplique de prime abord surréaliste, mais qui illustrent des aspects culturels importants. En Ouganda le mariage civil est monogame, mais le mariage musulman et le mariage coutumier autorisent la polygamie. Et si à Hollywood c’est souvent la fiancée du héros qui est kidnappée (ou sa fille, comme dans Commando avec Schwarzie, Taken avec Liam Neeson etc.), en Ouganda c’est le fait de s’en prendre à votre frère qui constituera le pire des casus belli, se rapprochant en ce sens de ce qu’on voit dans le cinéma pakistanais. Ainsi, le fait que Richard, le chef du gang Tiger Mafia, veuille venger la capture de son frère, et que le Captain Alex soit lui-même vengé par son frère, est très significatif.

Sur le plan purement formel, Who Killed Captain Alex? est un petit film modeste et tout ce qu’il y a de plus amateur, avec toutes les scories techniques d’un tournage avec zéro moyens : problèmes de son, cadrage approximatif, éclairage inexistant, saletés sur l'objectif etc. C’est un projet porté à bout de bras par Isaac Godfrey Geoffrey Nabwana, véritable homme-orchestre qui s’est chargé d’écrire, produire, caster, réaliser, filmer, monter et assurer les effets spéciaux de A à Z, le tout assure t-il pour moins de 200 dollars américains. Les anecdotes sur la conception guerrilla style de Who Killed Captain Alex? sont éloquentes : I.G.G. Nabwana aurait réalisé toute la post-production (montage et effets spéciaux) sur un vieil ordinateur assemblé à partir de pièces détachées, durant les rares heures où son quartier était alimenté en électricité et, faute de place suffisante sur son disque dur, il raconte avoir délibérément effacé le master original du film pour pouvoir monter le suivant, Tebaatusasula. Un magnifique spécimen de mercenaire mafioso, avec pétoire en fer blanc et ceinture de munitions en vrai bois d’arbre.

Un magnifique spécimen de mercenaire mafioso, avec pétoire en fer blanc et ceinture de munitions en vrai bois d’arbre.

Tebaatusasula, film perdu suite à une coupure de courant et dont il ne subsiste hélas que cette bande-annonce.

En Ouganda, on ne trouve pas de magasins qui vendent ou louent du matériel de tournage, des accessoires, des costumes etc. Il faut donc se débrouiller. Ainsi les armes utilisées dans Who Killed Captain Alex? ont été taillées et assemblées à partir de bouts de bois et de métal, puis peintes. Le trépied de la caméra est un vieux cric de levage qui a été adapté tant bien que mal. La musique du film se distingue par un usage immodéré des Apple Loops (des boucles instrumentales de quelques secondes proposées gratuitement par Apple pour ses logiciels de création musicale) et d’ambiances sonores systématiquement en décalage avec l’action à illustrer, avec notamment l’emploi récurrent de la chanson Kiss from a Rose de Seal, reprise à la flûte de Pan ! Les explosions en CGI, bricolées sur Adobe After Effects, fleurent bon le pack Action Essentials de videocopilot.net et les tutoriels d'Andrew Kramer. Quant aux FX sanglants réalisés live devant la caméra, I.G.G. Nabwana aurait utilisé du vrai sang de vache récupéré à l’abattoir du coin, qui avait l’avantage de bien rendre à l’écran mais l’inconvénient de rendre malade ses acteurs quand ils devaient s'en mettre dans la bouche ! Deux des armes utilisées dans le film : à gauche, le chargeur est constitué d’une vieille casserole et la ceinture de munitions est faite de balles en bois, patiemment taillées à la main et attachées avec de la ficelle.

Deux des armes utilisées dans le film : à gauche, le chargeur est constitué d’une vieille casserole et la ceinture de munitions est faite de balles en bois, patiemment taillées à la main et attachées avec de la ficelle.

La chanson "Kiss from a Rose" de Seal, reprise à la flûte de Pan, qui vient accompagner de façon complètement lunaire certaines scènes d’action de WKCA.

I.G.G. Nabwana est un autodidacte, qui avoue n’avoir jamais mis les pieds dans une vraie salle de cinéma. Sa découverte du 7ème art s’est faite dans les « video halls » de son quartier : des baraques en bois au sol en terre battue, à 5 cents l’entrée, avec une ou deux petites télévisions et quelques chaises, qui diffusent des films, du sport, souvent les deux en même temps. Il est né sous la dictature du Général Idi Amin Dada, a grandi pendant la guerre civile et le régime autocratique de Yoweri Museveni. L’Ouganda étant longtemps resté fermé au monde extérieur, I.G.G. Nabwana ne découvre que tardivement les grands succès hollywoodiens, qui frappent fortement son imaginaire. Citant volontiers Rambo, Aliens, Predator, Commando, Terminator ou les films de Jean-Claude Van Damme comme ses principales influences, c’est peu dire que son cinéma est tapageur – même par rapport aux productions voisines du Cameroun, du Ghana ou du Nigéria – et tourné tout entier vers l’action. Il semble d’ailleurs être resté bloqué sur le cinéma musclé des années 80, déclarant ne pas aimer les blockbusters hollywoodiens plus contemporains comme Matrix ou Le seigneur des anneaux.

« Ramon Film Productions : Your number one film company in Uganda »

« Ramon Film Productions : Your number one film company in Uganda »

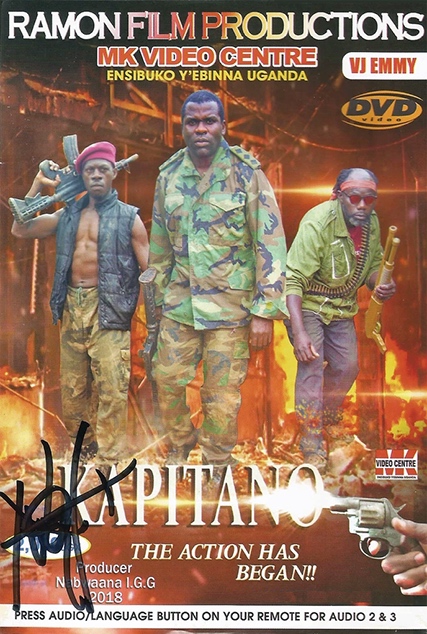

Sous sa bannière « Ramon Film Productions » (fusion du nom de ses grands-mères Rachel et Monica), I.G.G. Nabwana a réalisé des dizaines de moyens et longs-métrages depuis 2005. Gravés sur des DVD-R vendus l’équivalent de 20 centimes d’euro sur les marchés de la capitale Kampala et ses environs, ces films bricolés avec les moyens du bord ont été diffusés de façon confidentielle et Who Killed Captain Alex?, sorti en 2010, n’a pas suscité plus d’enthousiasme que les autres. Mais I.G.G. Nabwana a eu la bonne idée de poster une bande-annonce sur Youtube, repérée et relayée quelques mois plus tard par le youtubeur américain Ray William Johnson. Magie d’Internet : la bande-annonce de Who Killed Captain Alex? fait le buzz et devient rapidement virale. Comme son numéro de téléphone figure sur les vidéos qu’il a postées, Isaac commence à recevoir des appels impromptus, à toute heure du jour et de la nuit. « Je disais "Allô ?", à l’autre bout du fil des gens hurlaient "Captain Alex, Captain Alex ! Yaaaaaa !!!!" et puis ils raccrochaient. »

Wakaliwood, un cocktail explosif qui voit fusionner les cinémas de l’Ouest (Rambo), de l’Est (Bruce Lee) et de l’Afrique.

En août 2010, quand le microcosme nanarlandais découvre cette bande-annonce, l’émoi est certain et soulève moult interrogations. Mais qu’est-ce que c’est que ce truc ? Fake ou pas fake ? Pourquoi y a un type qui hurle COMMA'NDO toutes les deux secondes ? J’ai les oreilles qui saignent, mes yeux brûlent, vais-je recouvrer la vue ? "COMMA'NDOOO !!"

"COMMA'NDOOO !!"

"ACTION-PACKED MOVIE !"

"COMMA'NDOOO !!"

"BEST ACTION MOVIE EVER !"

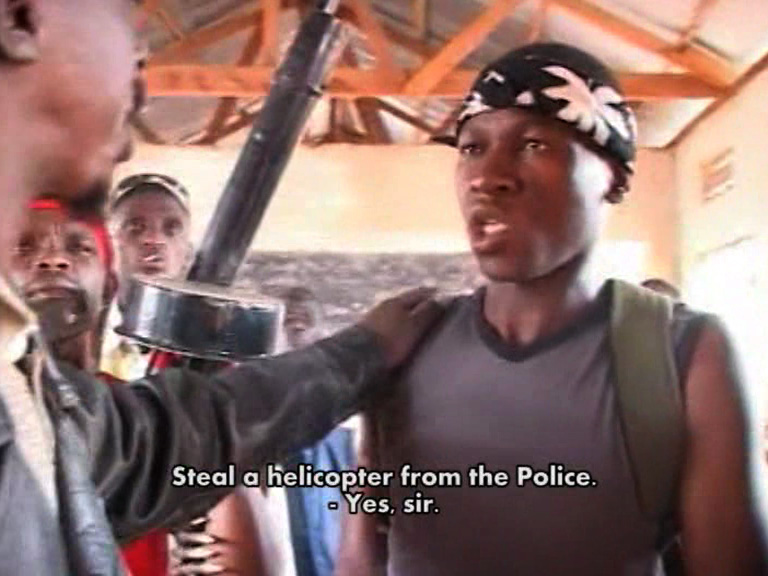

A l’époque, nous avions réussi à visionner Who Killed Captain Alex? en entier mais il y avait la barrière de la langue, et trop de questions sans réponse pour appréhender l’œuvre dans toute sa singulière et déconcertante richesse. Et puis, soyons honnêtes, l’ampleur de la hype était telle qu’elle avait presque fini par nous démotiver : au début du phénomène, seuls quelques médias branchouilles comme Vice parlaient de Wakaliwood. Plus tard, quand on a vu que même Yahoo News, Le Point et Le Parisien y avait consacré un article (reprenant en fait le même papier rédigé par Amy Fallon pour l’AFP), et que commençaient à circuler certains memes pas très finauds, ça devenait vraiment too much et on a ressenti le besoin de laisser tout ça décanter un peu. Quand il fomente un plan, Tiger Mafia méprise la subtilité : « Je veux que tu voles un hélicoptère de la police… »

Quand il fomente un plan, Tiger Mafia méprise la subtilité : « Je veux que tu voles un hélicoptère de la police… » « …et que tu bombardes la ville avec pour détourner leur attention. »

« …et que tu bombardes la ville avec pour détourner leur attention. » Allez, quand on veut on peut.

Allez, quand on veut on peut.

Mais oui mon garçon, même sans brevet de pilote.

Aujourd’hui, plus d’une décennie a passé, nous avons réussi à digérer ce que nous avons vu, le soufflet du buzz est retombé. Nous avons entre-temps pu revoir Who Killed Captain Alex? dans une version avec sous-titres et commentaires en anglais. Nous avons vu – et vous recommandons – l’excellent documentaire Wakaliwood: The Documentary. Nous avons pu interviewer I.G.G. Nabwana et Alan « Ssali » Hofmanis, dans le cadre de la série documentaire Nanaroscope pour Arte Creative. Bref, nous sommes finalement en mesure de vous en parler en connaissance de cause, à contre-temps de toute cette hype un peu trop rigolarde pour être honnête. Tiger Mafia : « Bombarde n’importe quoi de gros et important. »

Tiger Mafia : « Bombarde n’importe quoi de gros et important. » « - J’aperçois un building en verre.

« - J’aperçois un building en verre.

- Détruis-le, détruis-le ! »

Tiger Mafia, ce stratège de génie.

Tiger Mafia, ce stratège de génie.

D’emblée, l’élément de loin le plus déroutant de Who Killed Captain Alex?, c’est cette espèce de voix off omniprésente, qui parle sur un ton monocorde par dessus certains dialogues, ricane pendant des scènes qui ont pourtant l’air on ne peut plus banales, et s’enflamme soudainement à la moindre action (COMMA'NDO !). S’agit-il d’un narrateur extradiégétique ? D’un interprète qui traduit les dialogues à la volée ? D’une sorte de chauffeur de salle censé maintenir l’attention des spectateurs ? Est-ce un détournement parodique ? Rayez la mention inutile, c’est-à-dire aucune puisque c’est un peu tout cela à la fois. VJ Emmie : « This is Ugandan Bruce Lee. »

VJ Emmie : « This is Ugandan Bruce Lee. » « We call him Bruce U. »

« We call him Bruce U. »

Cette voix off est en fait un video-jockey, ou video-joker. Dans un pays qui recense quelques 56 groupes ethniques – sans même parler des minorités chinoise et indienne – et où l’on parle le swahili, l’anglais, l’acholi, le kiganda, le konjo, le lusoga ou le luganda, le VJ joue notamment le rôle indispensable de traducteur. Pourquoi un VJ ? Parce que ni le sous-titrage, ni le doublage ne sont adaptés. Le sous-titrage n'est pas envisageable parce que le taux d'illettrisme en Ouganda reste trop élevé. Et un vrai doublage dans les règles de l’art, avec plusieurs comédiens et un fastidieux travail de post-synchronisation, ce serait trop long, trop compliqué et surtout trop cher. Then WHO killed Captain Alex? WHOOO!!!!!

Then WHO killed Captain Alex? WHOOO!!!!!

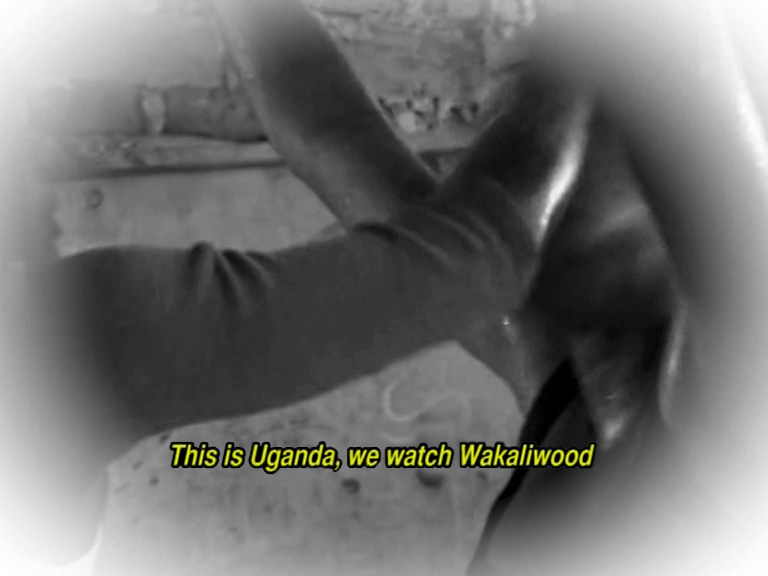

Donc le VJ traduit à la volée les dialogues, mais il va plus loin en expliquant l’histoire au public : qui sont les protagonistes, leurs motivations, le lieu où se situe l’action, etc. D’où une voix omniprésente qui nous explique que « là on est dans le QG des méchants », ou que « maintenant on est dans la tente de Captain Alex », et que « oulah attention lui c’est un mercenaire de Tiger Mafia ». En plus de rappeler à tout bout de champ les fondamentaux de l’intrigue, aussi basique soit-elle, le VJ ne manque pas de marteler certaines évidences (« Vous regardez Who Killed Captain Alex ! »), sans doute à destination des spectateurs qui prendraient le train en route. Les dialogues du film sont sous-titrés en blanc. Le commentaire du VJ est sous-titré en jaune.

Les dialogues du film sont sous-titrés en blanc. Le commentaire du VJ est sous-titré en jaune.

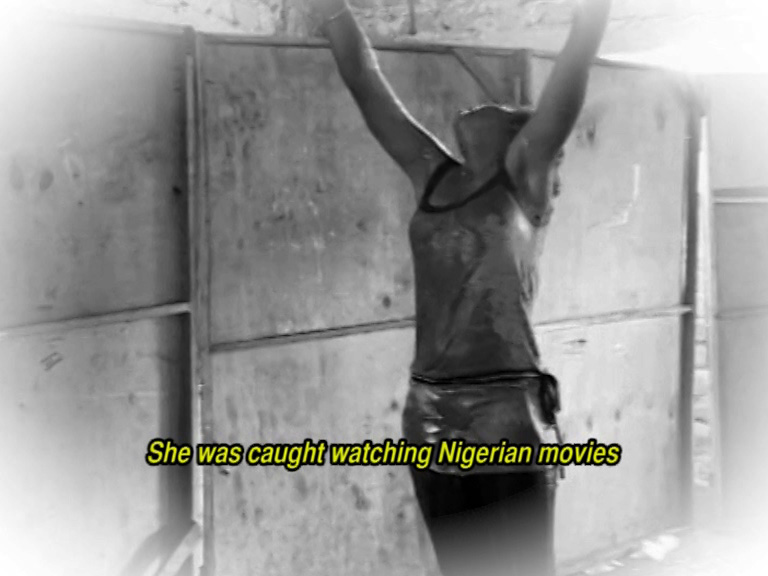

Sur des productions abordant des sujets plus sérieux, le travail des VJ s’inscrit véritablement dans la tradition orale des conteurs, prépondérante en Afrique (voir l'importance des castes de bardes et griots en Afrique de l'Ouest par exemple) dans la mesure où, en apportant un éclairage sur certaines situations du film, en contextualisant des particularismes, évènements historiques etc., ils contribuent véritablement à éduquer le public. Mais parfois, sur des films américains notamment, le VJ ne comprend visiblement pas tous les dialogues et meuble ouvertement, invente ou tente d’épicer le scénario en rajoutant des sous-intrigues qui n’existent pas, extrapole sur les relations entre les personnages, improvise en permanence. Le tout sans qu’il soit jamais vraiment clair si le VJ est dépassé par l’exercice ou s’il cherche à faire rire son public, s’il est profondément incompétent ou s’il est un génie situationniste. Un peu des deux sans doute. VJ : « On l'a surprise en train de regarder des films nigériens. »

VJ : « On l'a surprise en train de regarder des films nigériens. » « Ici on est en Ouganda, on regarde des films Wakaliwood. »

« Ici on est en Ouganda, on regarde des films Wakaliwood. » « Je vous en supplie, je ne regarderai plus jamais de films Nollywood. »

« Je vous en supplie, je ne regarderai plus jamais de films Nollywood. »

Dans WKCA, le VJ balance ainsi régulièrement des vannes façon MST3K à la sauce africaine. La plupart vont dans le sens du film, mais d’autres semblent s’en moquer (comme lorsque le VJ imite certains personnages, en caricaturant par exemple le méchant qui pleure la capture de son frère). Certaines blagues sont vraiment drôles. Alors qu’on voit les méchants marcher crânement au ralenti face caméra, dans le plus pur style hollywoodien, le VJ commente : « Tiger Mafia, le gang le plus dangereux d’Ouganda… ils marchent au ralenti… car leur cerveau tourne au ralenti ». Lorsque le cruel Richard menace une femme en lui disant : « à toi de choisir, soit tu m’épouses, soit je te tue », le VJ murmure « Bienvenue en Ouganda ».

D’autres blagues du VJ sont beaucoup moins drôles. Sur une scène de dialogue lambda où les militaires expliquent leur plan d’attaque, le VJ – qui semble s’ennuyer ferme et trouve visiblement la scène trop longue – imite un bruit de pet, puis meuble laborieusement en mode « snif snif ça pue, qui a pété ? ». Au final, comme devant une comédie nanarde un peu ambivalente, on rit à la fois avec le VJ et à ses dépens : on rit au premier degré de ses bonnes vannes, et au second degré de ses mauvaises.

Précisons que le concept de VJ n'a en fait rien de nouveau, et peut être vu comme une version moderne des bonimenteurs et autres conférenciers dont les commentaires accompagnaient la projection des films muets dans les baraques foraines du début du 20ème siècle (on parlait aussi de bonisseurs ou aboyeurs). Aux premiers temps du cinéma, l’absence de dialogues synchronisés limitant la compréhension de l'action, on utilisait comme chacun sait des cartons (plans fixes avec du texte) mais comme la lecture n’était pas encore maîtrisée par l’ensemble de la population, un bonimenteur était généralement chargé de les lire à voix haute. Dans les campagnes, il traduisait en patois ou en langue régionale pour le public local, et commentait aussi les scènes, pour faciliter la compréhension de l'intrigue et faire le lien entre les différents moments du film. Dans certains pays, l'emploi de ces bonimenteurs ou conférenciers a perduré assez longtemps, notamment au Japon où on les désignait sous les termes de katsuben ou benshi. VJ Emmie : « On porte de jolies culottes dans le gang de Tiger Mafia ! »

VJ Emmie : « On porte de jolies culottes dans le gang de Tiger Mafia ! »

Mais là où l’expérience de visionnage de WKCA prend toute son ampleur, c’est quand le film bascule dans la tabasse et les gunfights, c’est-à-dire très souvent ! Le VJ, qui semble n’attendre que ça, se met alors à s’exciter en hurlant des COMMA'NDO ! à vous vriller la cervelle (le son de son micro sature complètement), narrant les scènes d’action comme un commentateur sportif hystérique tandis qu’à l’image, on voit des types suspendus à des lianes se lancer des grenades et se tatanner la tronche, ou multiplier les pirouettes et les roulades aussi esthétiques qu’inutiles, tout en s’arrosant généreusement à coups de mitraillettes en bois. Le VJ devient véritablement un protagoniste du film à part entière, indissociable de l’expérience, dont la contribution ajoute une touche d'étrangeté supplémentaire à cet ovni. VJ Emmie officie habituellement en live dans le town hall qu'il possède à Lugala, à deux pas de Wakaliga.

VJ Emmie officie habituellement en live dans le town hall qu'il possède à Lugala, à deux pas de Wakaliga.

C’est d’autant plus vrai dans le cas de WKCA, qui est une sorte de mille-feuilles filmique, ou disons une œuvre « post-post-post-produite ». A la base il existait une première version tournée en luganda (une langue bantoue), sans VJ, qui est considérée perdue. Cette version a été distribuée telle quelle en DVD mais le public local, habitué depuis toujours à regarder les films avec un VJ, se serait plaint auprès d’Isaac Nabwana qu’il n’y avait pas de commentaire audio ! Le réalisateur a alors loué les services d’un VJ pour épicer son film de commentaires, également en luganda : affranchi d’avoir à traduire chaque réplique, le VJ a ainsi pu se concentrer tout entier sur l’ajout de blagues et de hurlements enthousiastes. C’est cette version de 1h38 que nous avions découvert en 2010, avec un mixage mono-piste bien ronge-tête (à chaque fois que le VJ prend la parole, on perd le son du film). Un peu plus tard, aux alentours de 2013 et suite à la venue en Ouganda de Alan Hofmanis (voir plus loin), une troisième version du film est sortie, ramenée à une durée de 1h04, avec l’ajout de sous-titres anglais pour les dialogues du film, et un tout nouveau commentaire du VJ, en anglais cette fois, et également sous-titré.

Après comparaison des différents montages, les 34 minutes retirées pour la version anglaise s’avèrent être des tunnels de dialogues guère passionnants. Difficile par contre de juger si le commentaire du VJ en luganda est plus sérieux ou non que celui en anglais. Mais il y a au moins une scène qui a été modifiée, celle où l’une des épouses du cruel Richard est torturée, avec l’ajout d’un filtre neuneu en forme de cœur dans la version anglaise. S’agit-il d’une volonté d’adoucir la scène, ou bien d’ajouter un gag en détournant le film d’origine ? On commence à toucher là aux limites de l’exercice. A gauche, la scène brute dans la version longue d’origine. A droite, la même scène dans la version courte anglaise de 2013, avec son filtre kitsch façon vidéo de mariage.

A gauche, la scène brute dans la version longue d’origine. A droite, la même scène dans la version courte anglaise de 2013, avec son filtre kitsch façon vidéo de mariage.

Ce fastidieux exercice de comparaison nous conforte dans l’idée qu’on est face à un petit film d’action fauché mais sérieux dans le ton, partiellement détourné en comédie d’action méta par le travail du VJ, qui va chercher à faire rire le spectateur à tout bout de champs, pas forcément en se moquant du film mais plutôt en y ajoutant des gags, des bruitages à la bouche, des blagues faisant référence à d’autres productions locales, des gimmicks (héhéhéHEY!!!) ou simplement en ricanant, ponctuant chaque scène, chaque situation d’un bon mot ou même d’un mauvais. Au final, WKCA est une sorte d’œuvre protéiforme, à mi-chemin entre le palimpseste et le cadavre exquis, ce qui en fait une sorte de cousin lointain de La Dialectique peut-elle casser des briques ?

Un mot pour finir sur Alan Hofmanis, ce new-yorkais qui a, pour le meilleur ou pour le pire, fait la rencontre d’I.G.G. Nabwana. Hofmanis a travaillé dans la production, le marketing et la distribution de films, il a aussi été Directeur de programmation d’un festival à Lake Placid, et d’un cinéma Art et Essai à Long Island. En décembre 2011, dans un bar de Manhattan, un ami lui montre la bande-annonce de WKCA sur son téléphone. Hofmanis pète littéralement une durite et devient dès lors obsédé par cette vidéo. Deux semaines plus tard, il s'envole pour l'Ouganda et vient toquer à la porte d'I.G.G. Nabwana, sans même un coup de fil ou un échange préalable par mail. « J’ai suivi mon cœur… » dira t-il. Dans un premier temps, Hofmanis veut faire un film sur Nabwana et Wakaliwood. De retour à New York, il parle de son projet à Ben Barenholtz (figure du cinéma indépendant qui a notamment produit Martin, Miller’s Crossing, Barton Fink, Requiem for a Dream), qui accepte de co-produire et réaliser ce qui va devenir Wakaliwood: The Documentary (2012), un excellent documentaire que nous vous recommandons.

En 2021 est sorti un nouveau documentaire, Once Upon a Time in Uganda, de Cathryne Czubek et Hugo Perez (que nous n’avons pas encore pu voir).

En 2021 est sorti un nouveau documentaire, Once Upon a Time in Uganda, de Cathryne Czubek et Hugo Perez (que nous n’avons pas encore pu voir).

Mais Hofmanis ne s’arrête pas là : rebaptisé Alan Ssali, il apparaît bientôt dans des films de Nabwana comme Black, Bad Black ou Million Dollar Kid, devenant le premier "muzungu" (Occidental) de Wakaliwood. Il co-produit également ces films, participe à l’écriture de certains et en fait activement la promotion à travers le monde. « J’ai démarché des festivals dans tous les pays mais je me suis heurté à des refus partout. On me disait : "ce genre de films véhicule le stéréotype raciste d’une Afrique violente", mais c’est faux ! Il ne s’agit pas de violence crue mais de films d’action, c’est du divertissement. Il y a des films d’action en Amérique, en Asie, en Europe, partout et personne ne s’en offusque : pourquoi pas en Afrique ? Wakaliwood, ce sont des films faits par des gens pauvres, pour des gens pauvres, dans leur propre dialecte. Wakaliga est un village sans eau courante, avec l’électricité deux jours par semaine. Leurs films n’intéressent même pas vraiment les gens de la capitale Kampala, qui sont relativement plus aisés. C’est vraiment de l’ultra-local, et pourtant ils ont réussi à être vus et aimés par des tas de gens dans le monde entier. Mais les festivals n’en veulent car quand on est pauvre, qu’on vit dans le Tiers-monde, les festivals attendent de vous que vous fassiez des films sur la pauvreté, l’équivalent du Voleur de bicyclette. C’est absurde, Isaac n’a pas envie de faire du Vittorio De Sica ! »

Hofmanis travaille également à la collecte et la sauvegarde des productions locales. On estime à 47 le nombre de films réalisés par Isaac Nabwana, mais beaucoup ont été perdus à cause de méthodes d’archivage rudimentaires. « Quand il terminait un film, Isaac avait pour habitude de le graver sur DVD-R, puis il le supprimait de son disque dur car il estimait que le film était archivé. Mais il s’agissait de DVD-R chinois de mauvaise qualité, qui ne fonctionnent plus au bout d’un certain temps, et plusieurs de ses films ont ainsi été perdus. » Par ailleurs, comme Nabwana ne vit pas de son art (pour faire bouillir la marmite il réalise des pubs locales, des clips musicaux, des vidéos de mariage, de remises de diplômes etc.), Hofmanis a entrepris de l’aider à financer ses films via des opérations de crowdfunding. « L’objectif initial était de récolter 160 $, soit le montant dont Isaac estimait avoir besoin pour faire un nouveau film. Au final on a dépassé 13 000 $. Des gens m’ont quand même demandé si c’était une bonne chose, si cet argent n’allait pas « dénaturer » le travail d’Isaac. Vous vous rendez compte ? C’est comme si on avait demandé à Spielberg, après qu’il ait réalisé son tout premier film en 8 mm quand il était gamin, de ne plus faire que des films en 8 mm par la suite : c’est complètement idiot. » Avec ces 13 000 $, Isaac a pu construire un hélico avec du métal de récup' « et plus tard il fera peut-être un tank, ou un sous-marin ». Il a aussi pu défrayer des figurants des alentours à raison d’1$ par jour. Alan "Ssali" Hofmanis (au centre avec la perche).

Alan "Ssali" Hofmanis (au centre avec la perche).

Si on ne peut que louer le travail de promotion d’Hofmanis, qui a permis de faire découvrir les productions Wakaliwood au plus grand nombre, on reste en revanche un peu circonspects devant l’évolution de cette micro-industrie depuis son arrivée là-bas. Après avoir symboliquement créé "Ramon Film Productions International", Hofmanis et Nabwana se sont hélas mis à usiner de grosses comédies d’action potaches, interchangeables et – disons-le franchement – sans grand intérêt. En suivant l’évolution des productions Ramon Film depuis 12 ans on se retrouve – à l’image des différentes versions de WKCA – de quelque chose qui à la base n’était pas très bon mais avait au moins le mérite d’être sincère et original, à une sorte de pendant africain aux productions Troma de Lloyd Kaufman. À dire vrai, avec leurs titres rigolards qui annoncent franchement la couleur (The Ugandan Expendables, Plan 9 From Uganda et ses zombies cannibales), on se demande si ces films sont encore à destination du public local ou uniquement pour les internautes étrangers.

Cote de rareté - 4/ Exotique

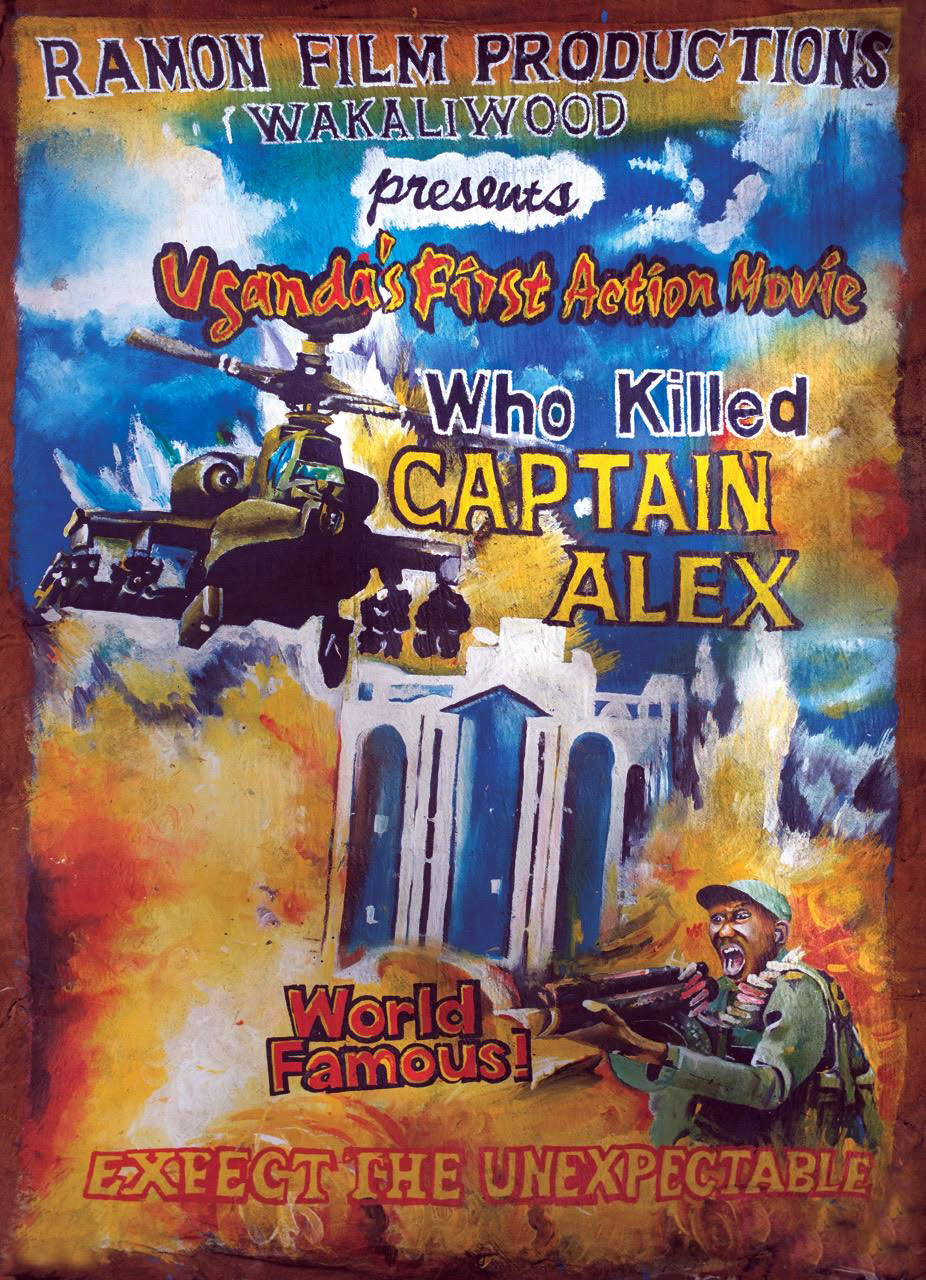

Barème de notationWho Killed Captain Alex est visible gratuitement sur la chaîne Youtube d’Isaac Nabwana « Official Wakaliwood », dans sa version d’1h04 avec Video Joker parlant anglais, et sous-titres anglais (dialogues du film + dialogues du VJ). A l’heure où nous écrivons ces lignes (septembre 2022), la vidéo compte près de 7,7 millions de vues. Alan Hofmanis, qui a travaillé sur l’adaptation du film en anglais, nous affirme qu’il s’agit du tout premier film ougandais à bénéficier d’un VJ s’exprimant dans la langue de Shakespeare et du Dow Jones. Pour l’anecdote, c’est aussi Alan Hofmanis qui a aidé Isaac Nabwana à créer une chaîne youtube qui puisse être monétisée. En effet le compte original avait été créé par Isaac en Ouganda, un pays en dehors des marchés YouTube monétisés, ce qui fait que pendant des années les nombreuses vues sur les bandes-annonces de Who Killed Captain Alex et Tebaatusasula ne lui ont pas rapporté un centime. Une affiche peinte dans la plus pure tradition des affiches ghanéennes sur bois ou carton.

Une affiche peinte dans la plus pure tradition des affiches ghanéennes sur bois ou carton.

Pour les collectionneurs qui voudraient obtenir une copie physique du film (même version que celle sur youtube, avec en bonus une version commentée par le réalisateur et Alan Hofmanis en anglais sous-titré anglais), vous pouvez aller sur la boutique officielle Supastore Wakaliwood qui propose également d’autres productions du réalisateur et du merchandising. Moyennant 10$ hors frais de port, vous aurez une copie DVD-R made in Wakaliga, gravée, imprimée et empaquetée par Isaac et son épouse.

Dernière anecdote : Alan Hofmanis nous racontait qu’Isaac Nabwana n’était pas un businessman très avisé. A l’origine, il vendait ses films 3000 shillings, soit environ 1.25$, alors que ça lui coûtait presque autant de le graver (DVD-R vierge à 600 shilings), d’imprimer la pochette, l’autocollant etc. Quand il « sort » un nouveau film, il estime qu’il a environ 5 jours pour vendre autant de DVD que possible avant d’être rattrapé par le piratage et voir son film reproduit, gravé et vendu par d’autres. De plus, un film américain piraté sur DVD-R se vend environ 0,5$ sur les marchés de Wakaliga, soit moins cher que les films de Nabwana, qui doit souvent justifier pourquoi ses petits films sans budget coûtent paradoxalement plus cher aux spectateurs que les blockbusters hollywoodiens. Si malgré tout Isaac Nabwana parvient à dégager des bénéfices sur ces ventes, il les partage avec les acteurs du film, qui ont joué gratuitement. « 50% sur les recettes, même Tom Cruise ne touche pas autant ! »