Ce site web utilise des cookies, uniquement à des fins statistiques.

Ils nous permettent de connaître la fréquentation de notre site web, et les contenus qui vous intéressent.

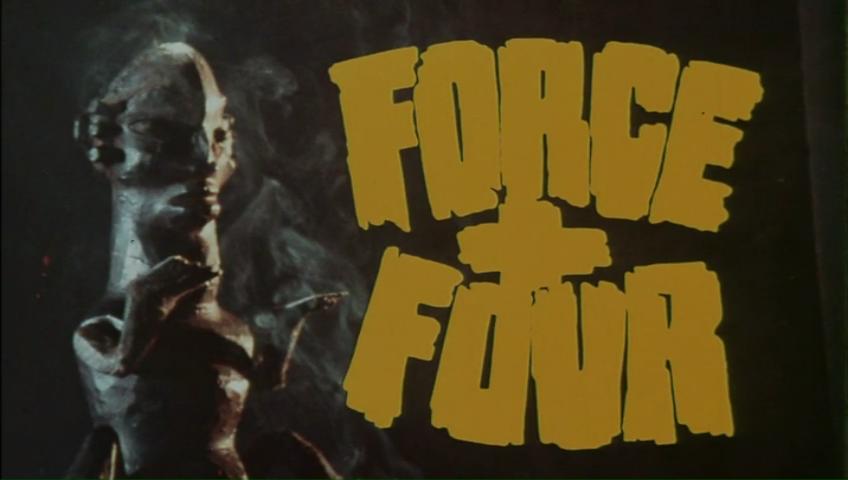

Force Four

(1ère publication de cette chronique : 2025)

Titre original : Force Four

Titre(s) alternatif(s) : Black Force

Réalisateur(s) : Michael Fink

Année : 1975

Nationalité : Etats-Unis

Durée : 1h17

Genre : Les grands bons avec des ceintures noires

Acteurs principaux : Warhawk Tanzania, Owen Wat-Son, Malachi Lee, Judie Soriano

Force Four est l'un de ces films que l'on prend un plaisir particulier à chroniquer car il est bien plus qu'un simple et bon nanar. C'est une porte d'entrée vers la fameuse "face cachée du cinéma" qu'on aime tant à Nanarland. En l'occurrence, ce film relativement obscur mélangeant karaté et blaxploitation est un excellent prétexte pour revenir sur une phase honteuse et oubliée de l'industrie du cinéma : les émules occidentaux nullards de Bruce Lee.

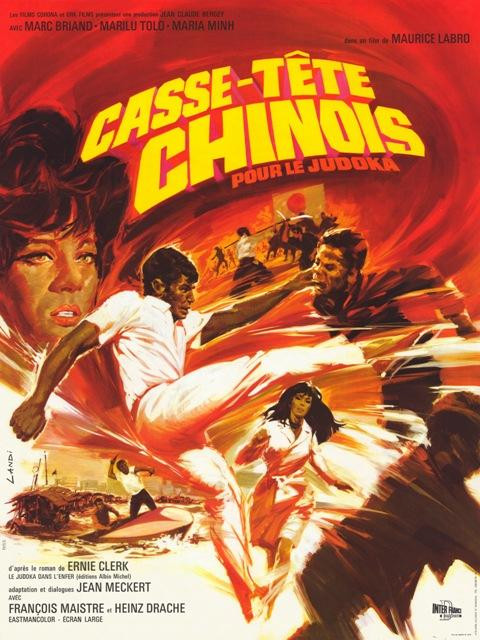

Replongeons-nous dans le contexte de l'époque : fin des années 1960 / milieu 1970, les films de Bruce Lee sont des cartons historiques aux Etats-Unis comme en Europe, battant des records de succès et de longévité au box-office. L'homme devient une légende, magnifiée par son décès précoce, et le public occidental est désormais pris d'une soif inextinguible de films de kung-fu, ou plutôt "de karaté" comme on disait à l'époque (la vision des arts martiaux asiatiques par le grand public occidental était encore assez élémentaire : si on fait des prises c'est du judo, si on donne des coups c'est du karaté…).

Les distributeurs spécialisés inondent le marché autant qu'ils peuvent, s'appuyant pour cela sur les catalogues très fournis de la Shaw Brothers, de la Golden Harvest, et d’autres maisons de production moins fameuses : des dizaines de films jamais sortis en dehors de l’Asie qui ne demandent qu'à être traduits et mis sur le marché, en plus des nouvelles sorties. En revanche, la filière production fait grise mine : importer et distribuer, c'est peu risqué mais beaucoup moins rémunérateur que produire et exporter soi-même, le plus gros du bénéfice revenant aux firmes de Hong Kong. Il y a aussi la croyance très répandue chez les exploitants que le public occidental ne s'identifie pas ou peu à des protagonistes asiatiques et que cela limite le potentiel commercial des films de Hong Kong.

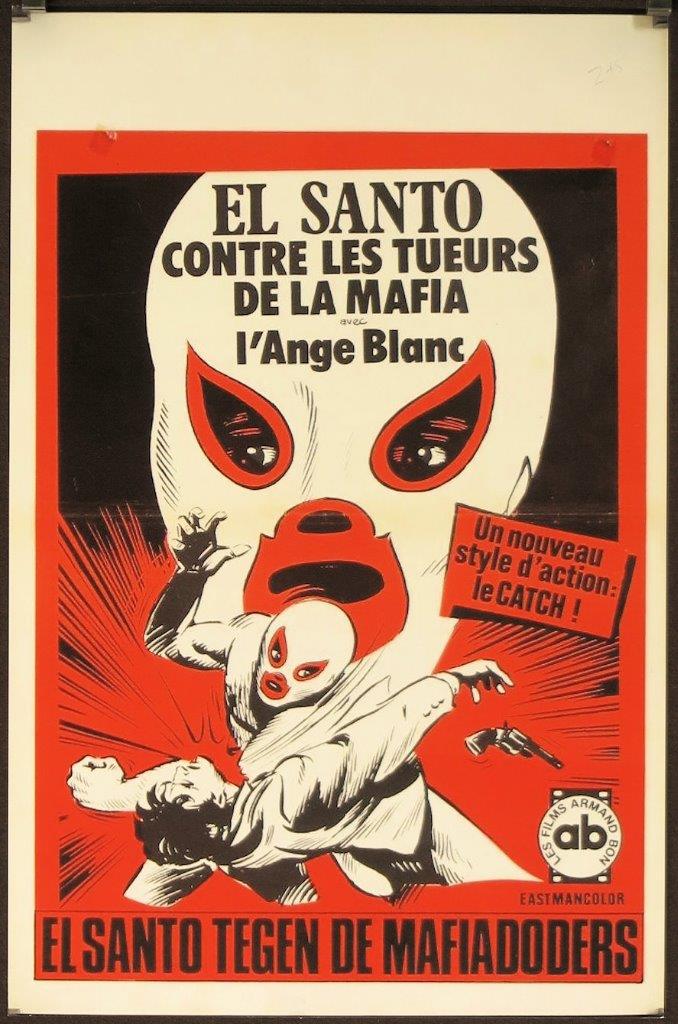

Il y eut même une brève tentative pour importer les films de catch mexicains comme alternative aux films de kung-fu de Hong Kong.

Il y eut même une brève tentative pour importer les films de catch mexicains comme alternative aux films de kung-fu de Hong Kong.

Alors partout dans le monde, les producteurs se lancent dans la bataille : ils vont produire leurs propres films localement, et aller enfin grignoter leur part du gâteau du film de kung-fu en s'appuyant sur les champions de karaté nationaux.

Leur plan génial s'est alors heurté à un obstacle insurmontable : pour remplacer Bruce Lee, ils n'ont trouvé que des tocards.

Entendons-nous bien : dans les années 70, l'Europe comme les Etats-Unis ne manquent pas de ceintures noires talentueuses et reconnues mondialement, notamment en judo et en karaté, de loin les arts martiaux les plus populaires dans ces contrées. Outre des communautés immigrées ayant amené avec elles leur savoir, de nombreux militaires américains profitent de leur déploiement au Japon et en Corée pendant la Guerre Froide pour s’initier aux arts martiaux de ces pays jusqu’à haut niveau et devenir eux-mêmes enseignants une fois rentrés au pays.

Le problème, ainsi que le monde du cinéma ne tardera pas à s'en apercevoir, c'est qu'être un roi des tatamis ne se traduit pas automatiquement par une prestation spectaculaire à l'écran. Judo comme karaté sont des disciplines sportives très codifiées, dont on peut même arguer qu'elles font tout pour ne surtout pas ressembler à de vulgaires combats de rue.

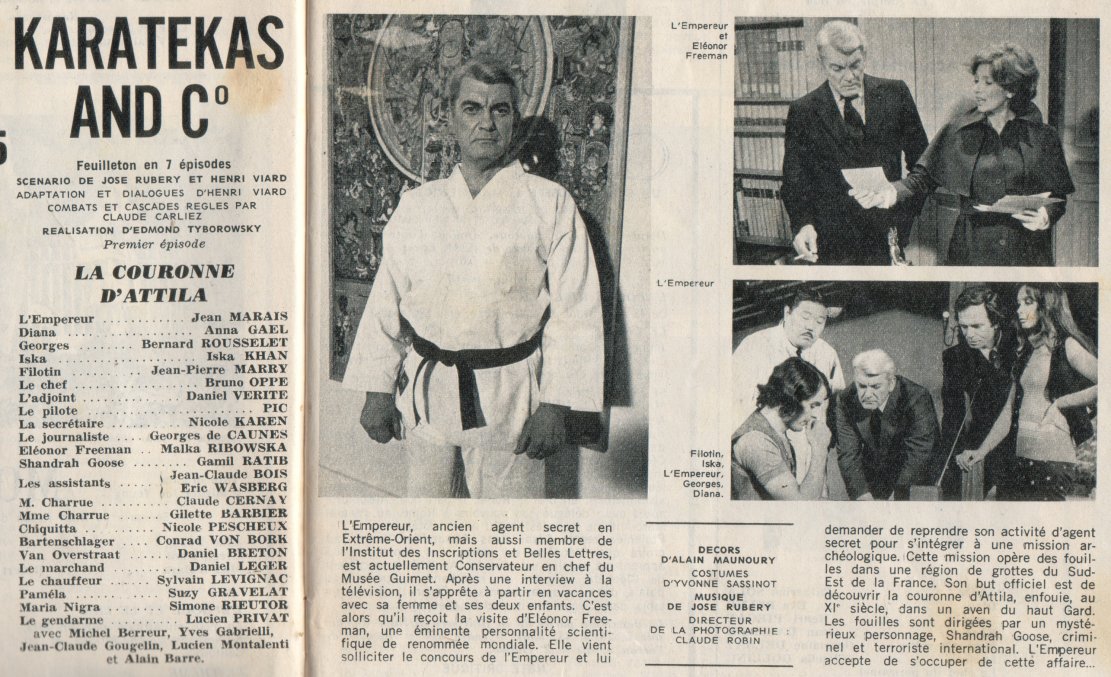

En France, l’ORTF a carrément ressorti Jean Marais de la naphtaline en désespoir de cause le temps d’une mini-série…

En France, l’ORTF a carrément ressorti Jean Marais de la naphtaline en désespoir de cause le temps d’une mini-série…

De plus, la qualité d'un film d'arts martiaux ne doit pas tout à ses combattants : c'est un ensemble technique de réalisation, de chorégraphie, de montage, de cascades qui est alors parfaitement maîtrisé à Hong Kong… et parfaitement ignoré en dehors de l’Asie. Certaines des plus grandes stars du cinéma d'arts martiaux de Hong Kong sont ainsi notoirement issues de l'école du ballet et de l'opéra de Pékin, avant ou en plus d'être des praticiens du kung-fu.

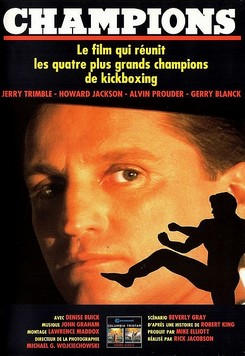

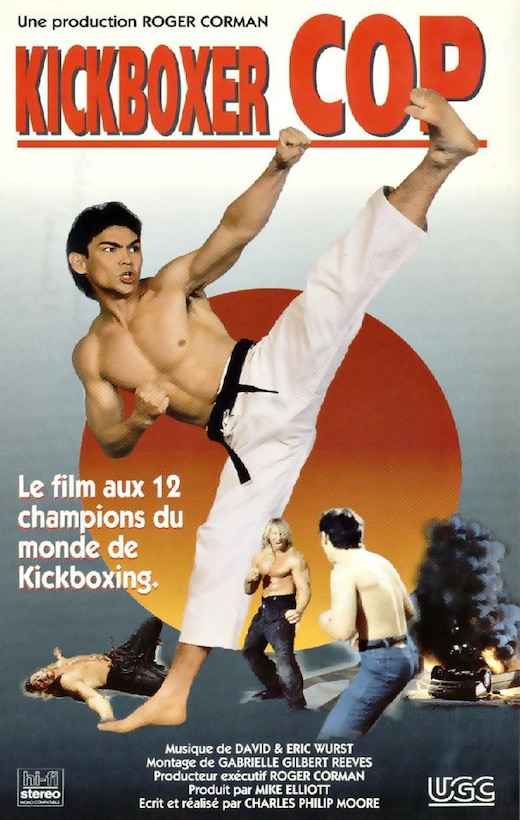

Il faudra vraiment attendre le milieu des années 80 pour que le savoir-faire chinois, japonais et taïwanais se diffuse enfin dans l'industrie occidentale, aidée également par l'émergence parallèle du kickboxing : un sport beaucoup plus télégénique qui propose des combats calqués sur la boxe, où le match se déroule jusqu'à la défaite de l'adversaire plutôt que découpé assaut par assaut. Là où le karaté traditionnel n'aura produit à l'Ouest qu'une petite poignée de stars du grand écran (Chuck Norris, Jim Kelly, on peut aussi citer éventuellement Dolph Lundgren…), le kickboxing donnera naissance à des dizaines et des dizaines de tataneurs prêts à submerger les vidéo-clubs.

On finit même par se demander combien de championnats se déroulent chaque année pour fournir autant de champions du monde de kickboxing...

On finit même par se demander combien de championnats se déroulent chaque année pour fournir autant de champions du monde de kickboxing...

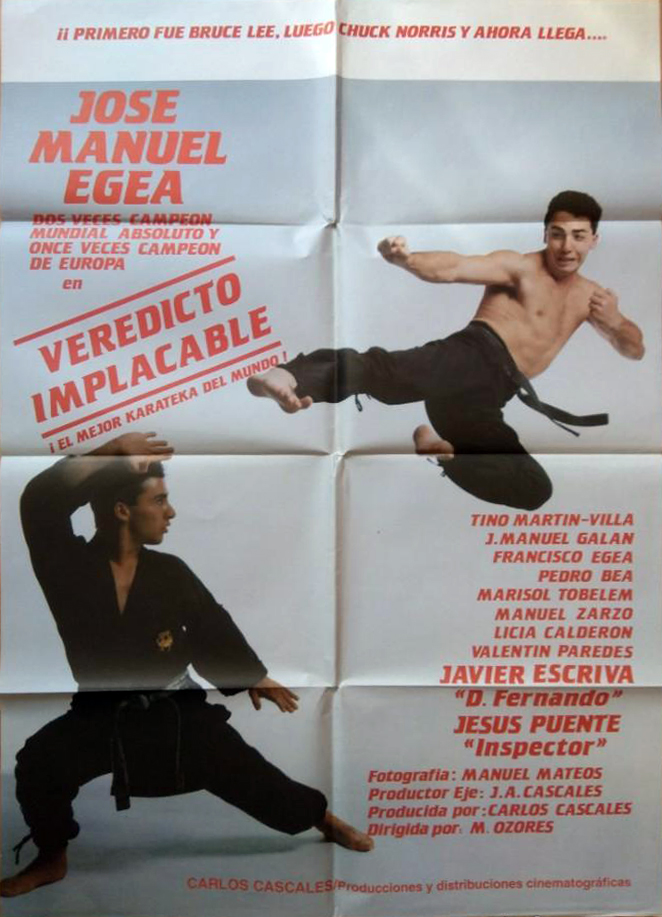

Le complexe d'infériorité du cinéma occidental perdurera longtemps : ici en 1987, pour le film de ninjas espagnol Veredicto Implacable, l’introduction voit le producteur s'adresser directement au public pour lui assurer que l'Espagne compte "certains des meilleures karatékas du monde" et présenter un par un les acteurs-artistes martiaux du film, notamment José Manuel Egea, "double champion du monde absolu (?) de karaté".

Le complexe d'infériorité du cinéma occidental perdurera longtemps : ici en 1987, pour le film de ninjas espagnol Veredicto Implacable, l’introduction voit le producteur s'adresser directement au public pour lui assurer que l'Espagne compte "certains des meilleures karatékas du monde" et présenter un par un les acteurs-artistes martiaux du film, notamment José Manuel Egea, "double champion du monde absolu (?) de karaté".

Force Four est donc un film américain qui tombe pile dans l'ornière entre les deux époques : après Bruce Lee mais avant Jean-Claude Van Damme. Les années noires. Le millésime infamant. La décennie honteuse du film de karaté en Occident…

Cette longue introduction pour tenter d'expliquer comment on a pu en arriver là. Comment ce film de blaxploitation arrive à offrir en 77 minutes bien tassées une concentration des bastons les plus ratées, foirées, nazebroques, pétées qu'on ait jamais vues, a fortiori pour un film "de karaté".

Spectateurs ricanants, ébaubissez-vous devant ces beignes qui fusent à un mètre de leur cible. Moquez-vous de ces high kicks dans le tibia en talonnettes sarkozystes. Pleurez devant ces atémis laborieux. Et remerciez les dieux du montage que chacun de ces mawashi-geri de misère ne se finisse pas sur les fesses.

Talons of the Eagle !

Talons of the Eagle !

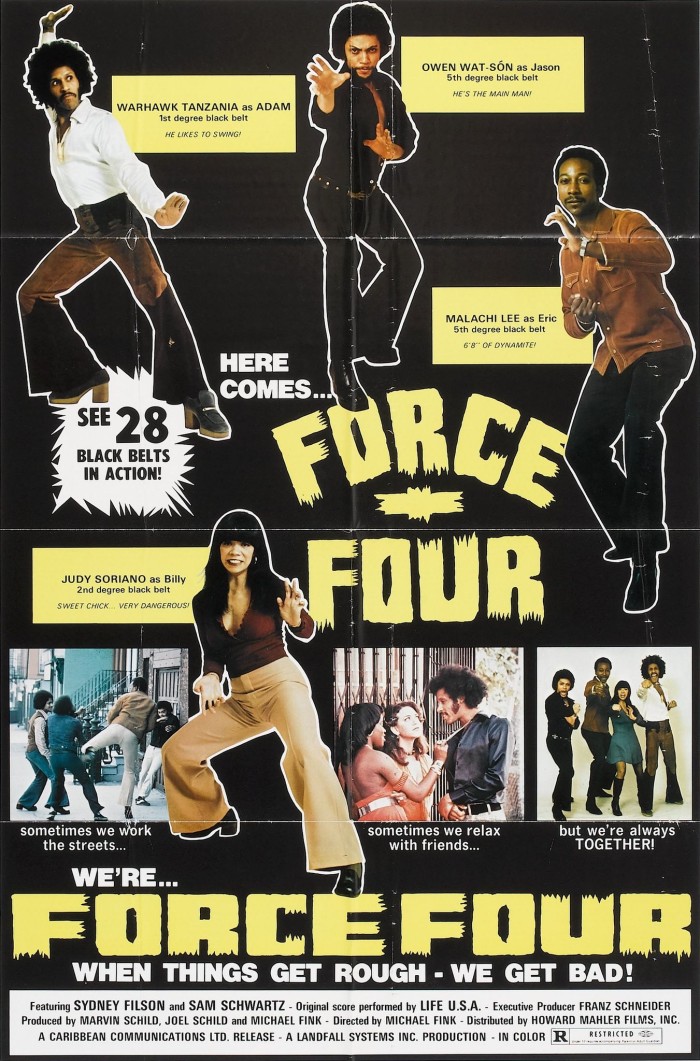

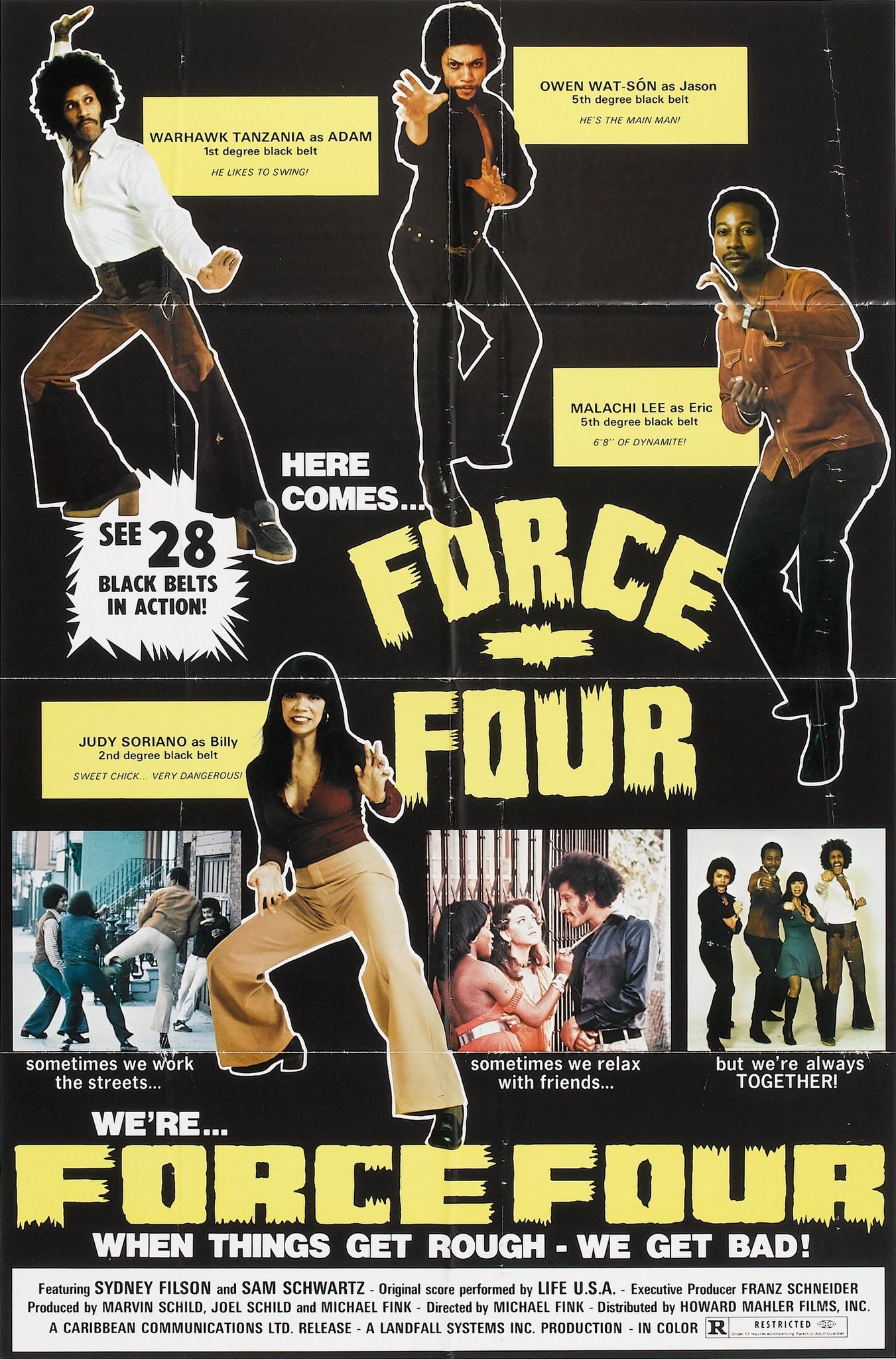

La superbe affiche de Force Four nous promet rien moins que "28 ceintures noires en action". Dans le film on les cherche encore, peut-être sont-elles cachées dans les fourrés ou juste hors du champ de la caméra.

Ah ! Cette affiche ! C'est un poème à elle toute seule ! Outre sa promesse d'expertise martiale plus quantitative que qualitative, elle nous présente nos fiers héros avec tout en haut un nom qui claque : WARHAWK TANZANIA. Le genre de nom qu'on n'imagine pas ne pas écrire en majuscules…

WARHAWK TANZANIA fait partie de ces rares acteurs avec un taux de nanar de 100%, mais il faut dire qu'il n'a fait que deux films : l'autre s'appelle Devil's Express où il incarne un karatéka tout nu sous sa salopette-pattes-d'eph en satin jaune canari, lancé à la poursuite d'une momie maléfique dans les tunnels du métro de New York. C'est aussi débile que le pitch le suggère et vous pouvez en retrouver la chronique ici.

Les Force Four se détendent après une séance d'entraînement intense.

Les Force Four se détendent après une séance d'entraînement intense.

Le reste du casting est à l'avenant, aussi doué pour jouer la comédie que pour se battre devant une caméra, c'est-à-dire dans les deux cas oscillant entre "pas ouf" et "Mouhahahaha !". Une mention particulière pour "Owen Wat-Sо́n", alias Owen Watson, qui pensait sûrement que cette orthographe "asiatique" allait aider à cimenter son image de maître en arts martiaux. Raté : parmi les quatre, il fait presque jeu égal dans le ridicule avec WARHAWK TANZANIA tandis que Malachi Lee et Judy Soriano, plus sobres, s'en tirent un peu mieux.

La règle des 180° se fait vilainement malmener dans les séquences de bagarre générale, ce qui les rend particulièrement confuses à suivre.

La règle des 180° se fait vilainement malmener dans les séquences de bagarre générale, ce qui les rend particulièrement confuses à suivre.

Évacuons rapidement le scénario : une mallette contenant une précieuse statuette est volée par des gangsters. Son propriétaire fait appel aux "Force Four" pour la récupérer, et le reste n'est qu'un enchaînement de combats tandis que nos quatre héros remontent la piste en tatanant les gangsters par paquets de douze. Le film baigne dans une ambiance de blaxploitation par ailleurs extrêmement cool, offrant une version du New York mal famé des années 70 où les armes à feu ont disparu et tout se règle à coups de katas. Les sbires tombent les uns après les autres, généralement en glissant par terre ou en ratant leur high-kick, et occasionnellement suite à une beigne de nos héros.

Exemple garanti sans retouche.

La routine est cassée le temps d’une scène d’infiltration à hurler de rire, où Owen Wat-Sо́n manque de justesse d’être trahi par son afro qui dépasse de sa cachette face à des gardes complètement sourds et aveugles.

Apprenant que les Force Four sont sur leur piste (traduisez : tapent la discute avec des gens croisés au hasard dans la rue), le gang profite qu’ils sont isolés pour les attaquer un par un, prétexte pour permettre à chaque membre du groupe de montrer ses aptitudes martiales propres. Ça nous vaut notamment une extraordinaire prestation de WARHAWK TANZANIA qui, à peine l’embuscade lancée, enlève sa chemise dans un réflexe foudroyant. Ce sera le dernier. Balayant ses ennemis avec la souplesse d’un chêne centenaire et l’agilité d’un koala empaillé, manquant de peu de frapper un passant innocent pendant que la perche-son fait son premier caméo du film.

Le Faucon de Guerre Tanzanien se déchaîne !

L’idée de mélanger karaté et blaxploitation est une évidence quand on se replonge dans le contexte de l’époque, et pas seulement parce que mélanger deux genres à la mode est toujours un bon pari commercial. La communauté noire américaine s’est en effet emparée largement des arts martiaux asiatiques : dans l’Amérique dangereuse et violente des années 1970, où la criminalité est à un plus haut historique, les cours d’auto-défense ne désemplissent pas et les techniques à mains nues présentent un attrait particulier pour les Noirs américains, pour qui se faire contrôler par la police avec un couteau ou un pistolet peut vous envoyer au pénitencier ou pire. A New York en particulier, ville du melting-pot par excellence, les écoles d’arts martiaux poussent comme des champignons, proposant dès l’origine une incroyable diversité de styles.

Une diversité de styles d'arts martiaux, mais aussi de styles vestimentaires, années 70 obligent.

Une diversité de styles d'arts martiaux, mais aussi de styles vestimentaires, années 70 obligent.

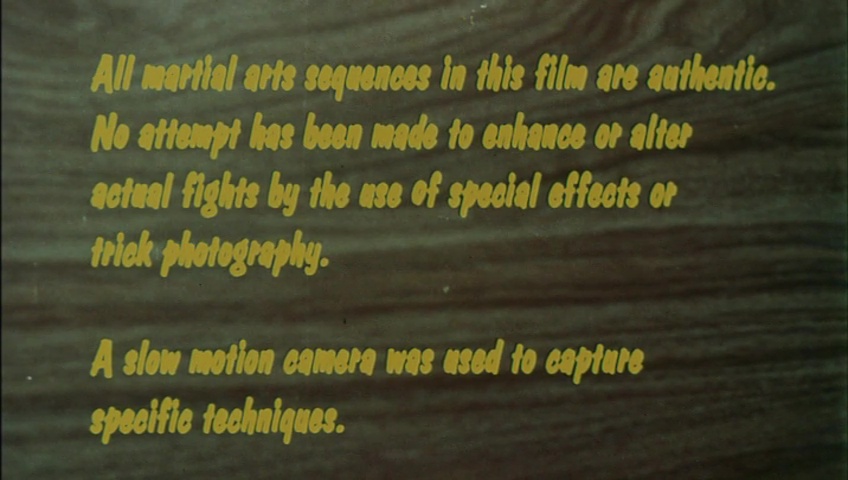

Du début à la fin, Force Four fait tout pour nous convaincre qu'on a affaire à des cadors de la tape, des tauliers de la castagne, des princes de la ston-ba. Avec l’assurance d’un vendeur de voiture d’occasion, un panneau au début du film nous assure ainsi que "Aucun trucage ni aucune astuce de montage n'a été utilisé pour rendre les combats plus excitants". Ça se voit… et en même temps c’est faux car le montage vient plus d’une fois à la rescousse d’un coup de pied retourné particulièrement mal engagé.

Fake News !

Fake News !

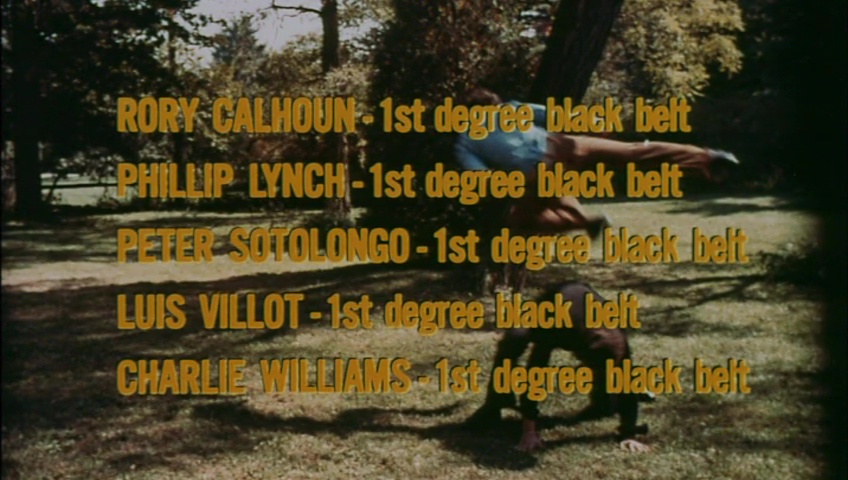

Idée géniale, le générique classe les acteurs non pas par ordre alphabétique ou d'apparition à l'écran… mais par niveau de ceinture de karaté, de l’impressionnant 8è dan à l'humble ceinture blanche ! Le film s'ouvre sur dix minutes de ses quatre héros enchaînant les katas poussifs, culminant avec une scène incompréhensible où Owen Wat-Son attaque à coups de couteau les cierges innocents d'un chandelier pour les éteindre une à une.

Frank Ruiz a été entre autres le sensei de Malachi Lee et Owen Watson.

Frank Ruiz a été entre autres le sensei de Malachi Lee et Owen Watson.

Vingt. Huit. Ceintures. Noires.

Vingt. Huit. Ceintures. Noires.

Le colonel Moutarde avec le chandelier n'a aucune chance contre Owen Wat-Sо́n !

Le colonel Moutarde avec le chandelier n'a aucune chance contre Owen Wat-Sо́n !

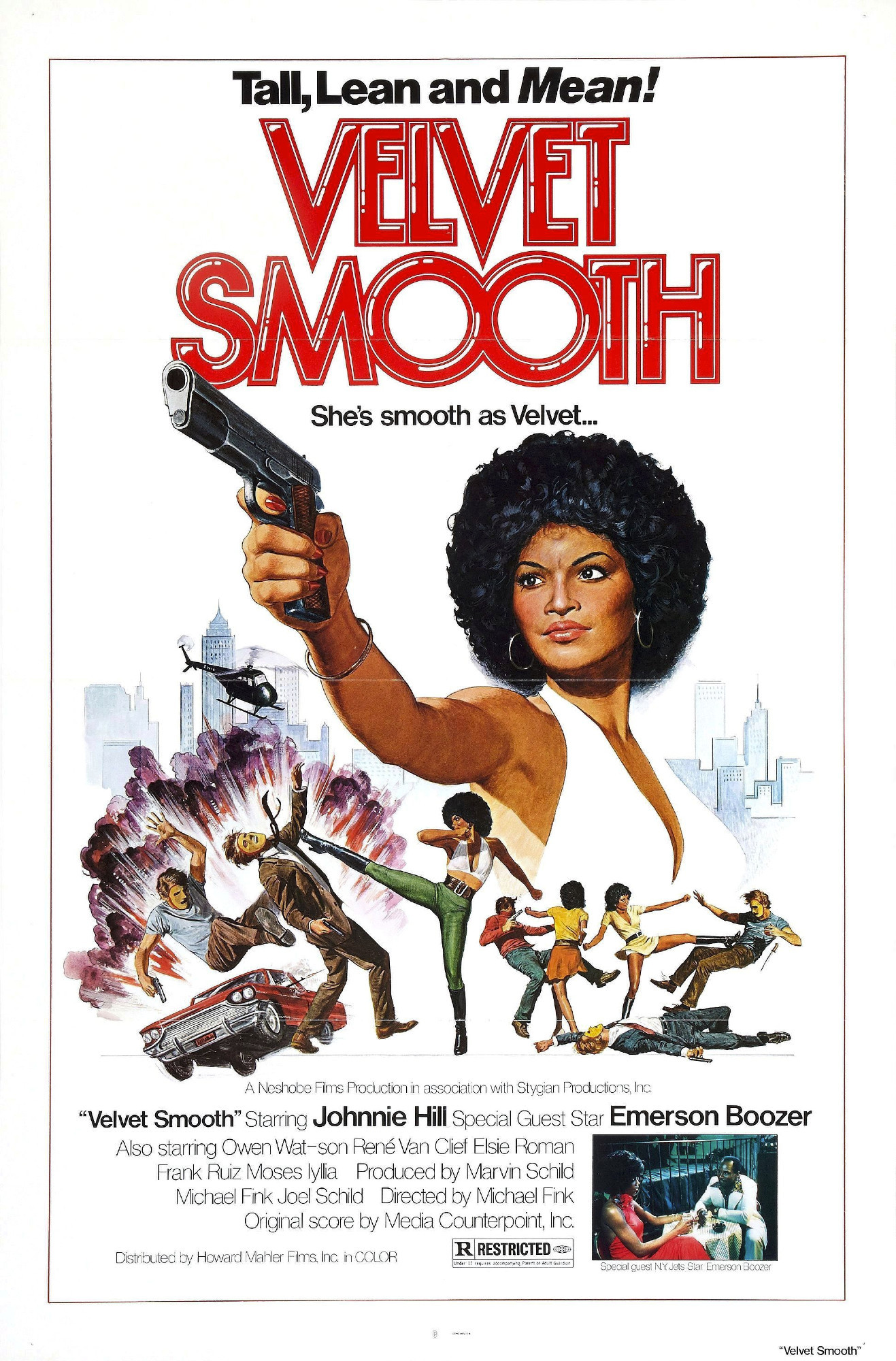

Owen Wat-Sо́n joue également un des rôles principaux de Velvet Smooth, un autre beau nanar de karaté-raté dont on aura l’occasion de vous parler un jour.

Owen Wat-Sо́n joue également un des rôles principaux de Velvet Smooth, un autre beau nanar de karaté-raté dont on aura l’occasion de vous parler un jour.

Nous sommes moqueurs avec le film, alors cela ne fait pas de mal de le redire : plusieurs membres du casting sont bien d’authentiques praticiens de haut niveau, à commencer par Frank Ruiz, co-fondateur de l’école Nisei Goju-Ryu, dont la plupart du casting semble avoir été l’élève à un moment ou à un autre. Pris isolément, on voit des mouvements précis et des prises exécutées dans les règles de l’art, mais au pire ceux-ci sont mêlés à des ratés purs et simples, au mieux ce côté très “scolaire” enlève aux combats leur fluidité et donne à l’ensemble une impression de raideur maladroite qui passe très mal au cinéma.

Au final Force Four est un film incroyablement mou dans l’action, mais contrairement à tous les navets du monde, sa mollesse constitue précisément sa force. Les combats nuls se succèdent sans temps mort, sans scénario, sans personnage, sans rien qui vienne interrompre une action nanarde débridée, à laquelle on peut juste reprocher d’être assez répétitive à la longue. Un film prétentieux jusqu’à l’absurde en surface mais avec un coeur sincère, représentant emblématique d’un lieu et d’une époque où, par la grâce d’un Bruce Lee entré dans la légende à travers les continents et les communautés, « Everybody was kung-fu fighting » !

Cote de rareté - 4/ Exotique

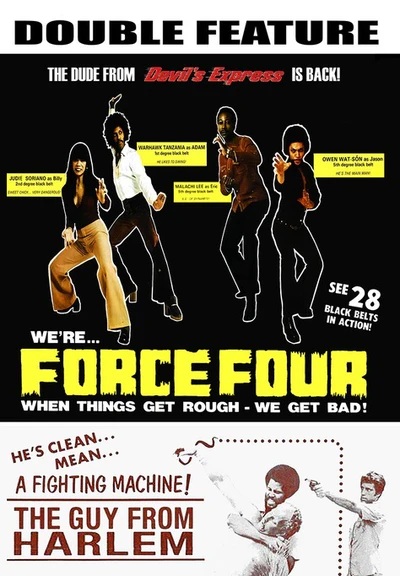

Barème de notationLe film n'est jamais sorti en France mais a été réédité aux Etats-Unis en DVD en double programme avec "The Guy from Harlem".