Ce site web utilise des cookies, uniquement à des fins statistiques.

Ils nous permettent de connaître la fréquentation de notre site web, et les contenus qui vous intéressent.

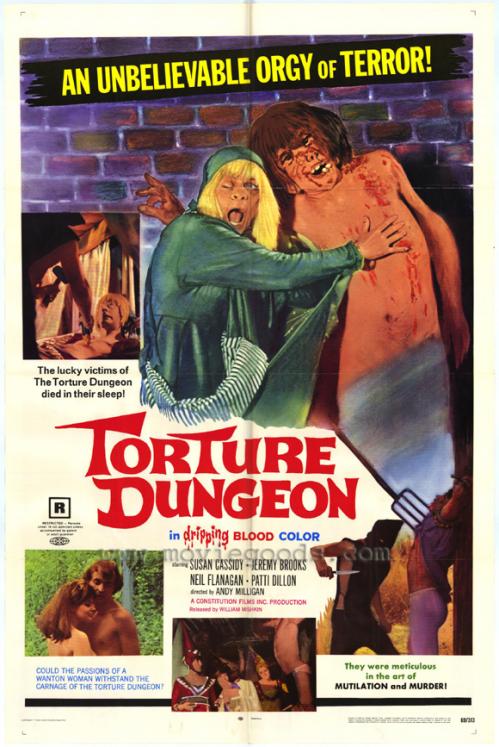

Torture Dungeon

Titre original : Torture Dungeon

Titre(s) alternatif(s) : Aucun

Réalisateur(s) : Andy Milligan

Année : 1970

Nationalité : Etats-Unis

Durée : 1h18

Genre : Grand-guignol moyen-âgeux

Acteurs principaux : Gerald Jacuzzo, Susan Cassidy, Hal Borske, Neil Flanagan, Patti Dillon

Les cinéphiles habitués des films de Luis Buñuel, Alejandro Jodorowsky ou David Lynch (pour citer des réalisateurs aux styles très divers) apprécient sans doute l’effet d’inquiétante étrangeté amené par une réalisation, une narration ou un récit particulièrement versés dans le surréalisme. Avec « Torture Dungeon », d’Andy Milligan, nous attaquons un cas bien particulier, puisqu’il s’agit de quelque chose comme du Z d’auteur, du nanar d’ambiance, du film d’exploitation artistique, non pas expérimental, car scénarisé et résolument tourné vers le cra-cra sexuel et violent, mais manifestement animé d’ambitions créatives. Sorte de drame élisabéthain particulièrement dégénéré, « Torture Dungeon » est considéré comme l’un des sommets de folie de la filmographie de Milligan, démence esthétique et incompétence technique totale se rejoignant pour illustrer un récit au sadisme d’une gratuité particulièrement déjantée.

Défiant la misère absolue de son budget, Andy Milligan se permet audacieusement de situer son intrigue dans un Moyen-Âge quelque peu nébuleux : le récit débute d’emblée par le meurtre du Duc de Harkin, héritier de la Couronne d’Angleterre. Cadrage biscornu, mouvements de caméra incongrus, photo délavée comme si la pellicule avait été trempée dans un bac d’urine de chèvre, piètres comédiens affublés de costumes et perruques dignes d’un sketch des Monty Python : en quelques instants, la séquence ramène le film au rang de bobine semi-amateur ; le coup de grâce étant apporté par une effet spécial à la ringardise achevée. On peine à croire qu’une telle scène ait été tournée sérieusement, puis projetée sur un écran à l’intention de spectateurs ayant payé leur place.

Attention derrière toi !

Ma tête, on a volé ma tête !

S’ensuit un enterrement tout droit sorti d’un film surréaliste dégénéré, acteurs et figurants étant affublés de costumes historiquement à peu près corrects, mais faits de tissus cheap aux couleurs souvent criardes (selon la légende, les coutures des costumes ne tenaient que le temps des prises, et craquaient juste après). Tout semble sorti d’un cauchemar d’artiste conceptuel cocaïnomane, qui tournerait en Super 8 des vidéos expérimentales pour les diffuser en boucle dans des musées d’art moderne. Milligan montre un véritable sens de l’étrange, contrebalancé par une réalisation si foutraque que le film tombe littéralement en pièce dès les premières minutes.

Lui, c’est le méchant, car il est pris en contre-plongée.

L’infâme Duc Norman de Norwich, demi-frère de la victime, espère bien prendre sa place dans la ligne de succession au trône et éliminer son autre demi-frère et sa demi-sœur (les familles de l’aristocratie anglaise du Moyen-Âge semblent totalement recomposées). Entre-temps, ce demeuré de Duc Alfred, successeur du défunt, doit se marier avec une jeune femme, nommée Heather (prénom quelque peu anachronique au Moyen-Âge) afin de garantir la régularité de la succession. S’ensuivent des épousailles grotesques et des complots aussi glauques que confus, visant à faire place nette parmi les héritiers.

De mystérieux sbires encagoulés trucident à coups de poignard ou de fourche différentes personnes plus ou moins liées à l’intrigue, la première victime étant le fiancé roturier d’Heather qui voyait d’un mauvais œil son mariage avec Alfred ; de son côté, le méchant Duc Norman gère ses problèmes conjugaux en essayant d’organiser un ménage à trois avec sa femme et son bouffon bossu et dégénéré, avec lequel il couche également.

Tous les goûts sont dans la nature, mais faut quand même avoir faim.

L’univers d’Andy Milligan est quelque chose d’ébouriffant : tout le monde se hait, se frappe, s’insulte, se crache à la figure ; le frère couche avec la sœur, qui porte ensuite son enfant, sans que cela serve en rien à l’histoire ; les intrigues secondaires se multiplient sans aucune autre utilité que d’accumuler les situations perverses et les rapports tordus entre les personnages. La violence est gratuite, filmée sans humour et avec une fascination évidente pour les tortures et les mutilations ; classé comme film « gore » à l’époque (et aujourd’hui relativement tiède), « Torture Dungeon » n’en emploie pas moins une frénésie malsaine à montrer, fut-ce à contre-jour parce que le viseur de la caméra est mal réglé ou parce qu'il n'y a plus de sous pour les effets spéciaux, meurtres et sévices divers. On imagine Andy Milligan se masturbant ensuite longuement en salle de montage.

Le Duc Alfred, un crétin congénital qui passe l'essentiel de ses journées à se curer le nez et à manger des trucs pas propres.

Mais le véritable intérêt de « Torture Dungeon » tient à sa mise en scène digne d’un épileptique sur-caféiné travaillant caméra à l’épaule. L’image multiplie les angles impossibles, tournoie dans tous les sens jusqu’à donner mal au cœur au spectateur, avant de sembler s’écraser au sol durant les scènes d’action, comme si le réalisateur s’était cassé la figure (mais c’est pas grave, coco, on la garde quand même). On dirait parfois un film amateur tourné par deux ou trois potes cinéphiles surexcités qui auraient lu à l’envers le mode d’emploi du matériel.

Ceci est une scène d’action.

La misère totale de l’image est magnifiée par une réalisation sans queue ni tête qui multiplie à la fois les plans resserrés pour masquer l’inexistence des décors et les effets de style pour donner mal à la tête et distraire de l’inanité de l’intrigue. Le scénario, si son point de départ en vaut un autre dans la catégorie « drame sous-shakespearien », multiplie en effet les situations qui ne mènent nulle part et sentent bon le remplissage des familles. Seconds rôles grimaçants, situations sexuelles, sado-masochisme plus que suggéré, « Torture Dungeon » navigue dans les eaux d’un Grand-Guignol à demi-improvisé.

Le donjon des tortures du titre.

Le meilleur du film se trouve dans les scènes de sadisme, dont la complaisance n’enlève rien au ridicule : maquillages hideusement chargés, suppliciés sanguinolents et empalements à la fourche (il devait y avoir UNE fourche en guise d’arme, car elle ressert plusieurs fois) s’accumulent de manière totalement désordonnée, accentuant l’impression d’un film au récit inventé au fur et à mesure de son déroulement. Andy Milligan, Ponson du Terrail du gore médiéval. L’auteur de « Torture Dungeon » se désintéresse manifestement du détail de son scénario, ne s’attachant qu’à dépeindre l’humanité sous le jour le plus odieux possible : en ce sens, nous sommes bien en présence d’un film d’auteur, le grotesque total de l’ensemble étant aussi fascinant qu’une carcasse de voiture biscornue après un accident spectaculaire.

Le plus intéressant est encore le fantastique défilé de gueules que nous offre la distribution : quand ils ne sont pas rendus monstrueux par leurs costumes et leurs perruques, les comédiens sont naturellement affreux, le grand prix de la laideur étant remporté haut la main par un personnage de duègne, interprété par une sorte d’Alice Sapritch américaine, vêtue d’un costume moyenâgeux conçu sous LSD : visiblement fasciné par son actrice (mais était-ce bien une femme ? On se pose sérieusement la question), Milligan la laisse cabotiner sans retenue dans une scène de remplissage verbeux assez interminable, qui serait mortellement ennuyeuse si ce freak indicible ne venait nous agresser le regard. L’interprétation, mêlant acteurs professionnels, semi-amateurs et amateurs, oscille entre le correct et le pire que nul, la palme étant détenue par une sorte de bellâtre ahuri (qui parle avec l'accent du Bronx !) dont la seule qualification pour obtenir un rôle était paraît-il de posséder un cheval, qu’il mit à la disposition du tournage.

Le benêt au cheval.

Le prélude à une scène vaguement SM entre le bouffon et le palefrenier.

L’héroïne et sa tenue à pois particulièrement peu médiévale.

Dans le rôle du Duc Norman, Jeremy Brooks (alias Gerald Jacuzzo, comédien professionnel et ancien compagnon de Milligan), domine le casting en cabotinant avec un plaisir manifeste, jusqu’à ressembler à une sorte de version "pervers polymorphe" de Vincent Price. Il a par ailleurs le privilège de prononcer la réplique la plus mémorable du film : à sa femme qui s’indigne de le voir coucher avec le bouffon (laid et bossu, rappelons-le) et envisager une partie fine à trois, l’affreux traître répond : « I am not a heterosexual, I am not a homosexual, I am not a bisexual, I am a trisexual - I will try anything sexual! ».

Par moments, la caméra est si agitée et l’éclairage si défaillant que les scènes en deviennent totalement incompréhensibles. C’est la Milligan’s touch, dont le point d’orgue est atteint lors du final : Heather, ayant enfourché un cheval pour fuir, n’a pas pensé à le détacher, ce qui fait que le destrier tourne en rond à grande vitesse. C’est du moins ce que les cris de terreur de l’actrice semblent essayer de nous faire croire, car le brave canasson ne fait que trottiner gentiment : pour compenser, le caméraman (Milligan lui-même) fait littéralement les pieds au mur pour simuler une action trépidante, redoublant d’agitation quand le méchant Duc attaque notre héroïne à coups de chaîne de vélo. Le sentiment de n’importe quoi est tel que Dufilho et Sim pourraient débouler, tous droits sortis de « La Brigade en Folie », on ne s’en rendrait même pas compte.

Arrête, Andy, on a le mal de mer !

Parmi les anecdotes de tournage, une rumeur veut que l’acteur jouant le bossu, qui se fait gifler ou frapper d’une manière ou d’une autre dans quasiment toutes les scènes, et que Milligan lui-même aurait sérieusement houspillé pour montrer aux autres comédiens comment faire, aurait pris la fuite avant d’avoir tourné toutes ses scènes. A force d’être maltraité par le réalisateur, le pauvre acteur aurait fini par craindre pour sa vie. Si l'histoire est vraie, il avait heureusement tourné la fin de son rôle, ce qui garantit un minimum de cohérence. Andy Milligan tourna le film non loin de chez lui, à Staten Island (New York) et, pour améliorer le budget plus que famélique alloué par la production, bénéficia de prêts de la part d’un certain nombre de commerçants italo-américains du coin. Ces braves boutiquiers, après avoir vu le film, se mirent en tête de lyncher Milligan, qui dut prendre ses jambes à son cou et se cacher pendant quelques temps.

Parfois plombé par quelques longueurs, le scénario et la narration ignorant superbement toute notion traditionnelle de cohérence et de rythme, « Torture Dungeon » emporte in fine l’adhésion des nanardeurs hardcore par sa persévérance dans le n’importe quoi et sa laideur constante. Il réussit en tout cas à distiller une atmosphère vraiment malsaine sans montrer énormément de sang (mais quand il y en a, on le voit) ni de sexe (mais on en parle beaucoup), ce qui ne fait pas un bon film, mais constitue une sorte d'exploit. Si la forme du film le fait ressembler à une parodie de pièce de théâtre interprétée par des clochards avinés vêtus de vieux costumes de clown rapiécés, le sadisme et la cruauté totalement gratuite du récit en font un objet assez unique, à la folie particulièrement contagieuse. Réservé aux nanardeurs hardcore, mais, indéniablement, une vraie curiosité.

Cote de rareté - 6/ Introuvable

Barème de notationTandis que divers films d’Andy Milligan ont connu les honneurs d’éditions DVD en bonne et due forme, celui-ci, inédit en France, se languit encore dans les limbes de la VHS. Un DVD-R est tout juste sorti chez "Shocking Video". Honteux, alors qu’il s’agit de l’un des films les plus "intéressants" de son auteur.