Ce site web utilise des cookies, uniquement à des fins statistiques.

Ils nous permettent de connaître la fréquentation de notre site web, et les contenus qui vous intéressent.

Cade - The Tortured Crossing

(1ère publication de cette chronique : 2024)

Titre original : Cade - The Tortured Crossing

Titre(s) alternatif(s) : Aucun

Réalisateur(s) : Neil Breen

Producteur(s) : Neil Breen

Année : 2023

Nationalité : Etats-Unis

Durée : 1h36

Genre : On touche le fond vert

Acteurs principaux : Neil Breen

Techniciens : Neil Breen

Pour la 900ème chronique de Nanarland, il nous fallait un film somme.

Une œuvre forte et emblématique de ce cinéma raté et déviant mais toujours foncièrement sincère que nous aimons tant. Mais aussi la preuve qu’au bout de 23 années d’existence, le cynisme ou la routine n’avaient pas gagné. Que même dans les films les plus récents, nous pouvions encore nous prendre en pleine face des chocs scénaristiques et esthétiques qui parviennent à nous claquer le beignet et nous font nous sentir toujours vivants.

Un homme s’est alors levé et a traversé le désert pour nous tendre un DVD artisanal d’un regard impavide et d’un geste impérieux (46.99 $ frais de douanes et de port non inclus).

Neil Breen.

(photo publiée sur le Reddit de Clive Torney)

(photo publiée sur le Reddit de Clive Torney)

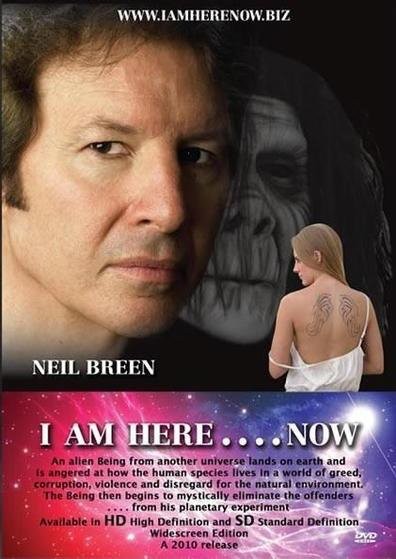

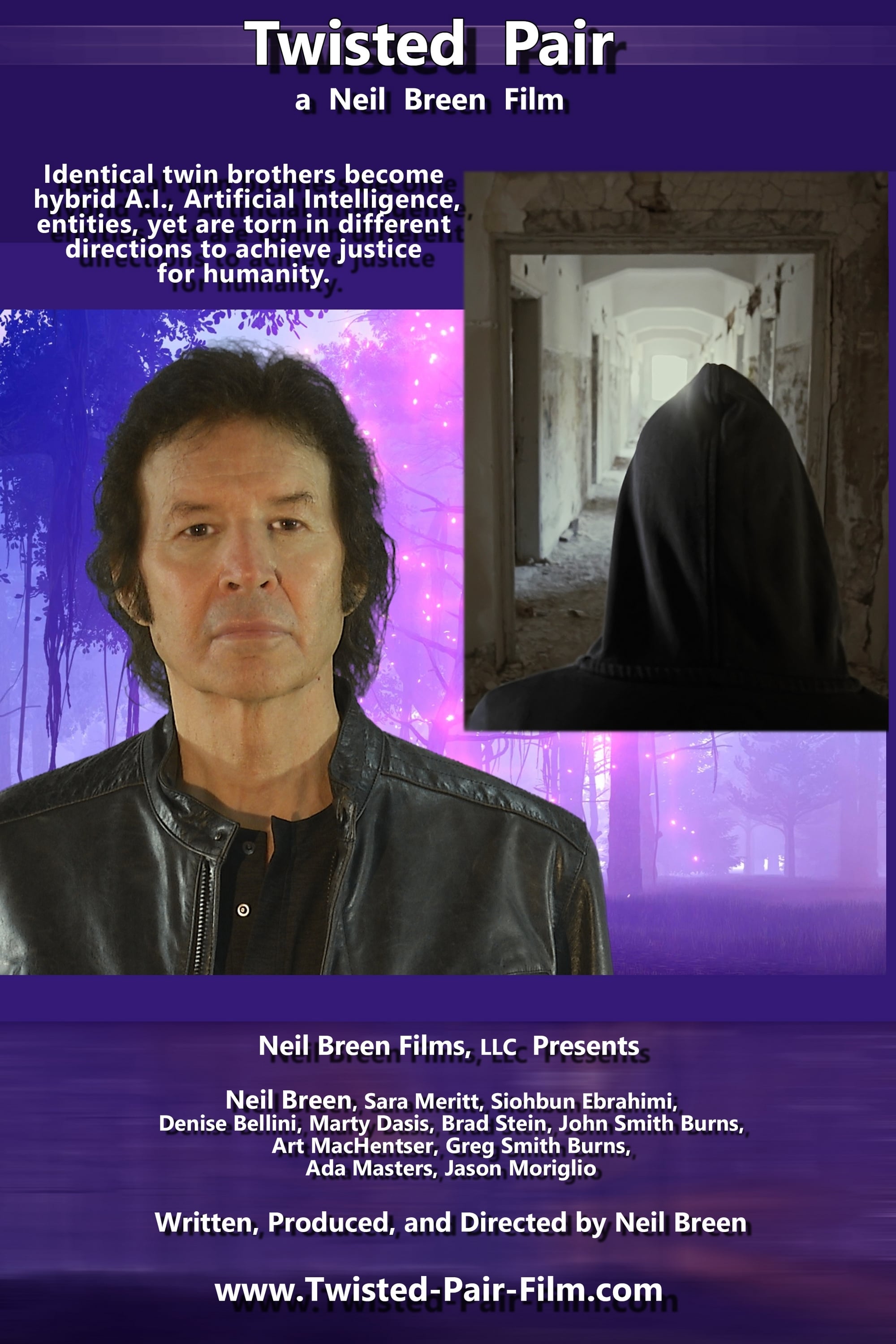

Le dernier des géants, le dernier des purs, auteur autodidacte d’un corpus d'œuvres aussi hallucinantes qu’hallucinées, qui, lors de la 6ème Nuit Nanarland en 2019, a traumatisé 2800 personnes au Grand Rex avec son redoutable Twisted Pair.

On ne pensait pas qu’il pourrait refaire aussi fort quand il a annoncé, à la fin de cette même année, qu’il avait lancé le tournage de la suite de ce master opus : Cade - the Tortured Crossing.

Naïfs que nous étions.

Après une sortie confidentielle en salle dans quelques festivals américains, Neil proclame laconiquement sur X début 2024 que son dernier bébé est enfin accessible sur support numérique.

A la surprise de l’annonce a succédé la joie. A la joie, l’impatience de le recevoir. A l’impatience, la fébrilité en découvrant enfin le colis dans la boîte. A la fébrilité, l'excitation en l’enfournant dans le lecteur. Et à l’excitation, la sidération devant ce qu'on y découvre. Oh la vache, il a encore fait pire !

Après visionnage, l'évidence s’est imposée d'elle-même. C’est bon, c’est plié. Nous l’avons notre 900ème chronique, et tout le reste n’a plus d’importance. Dans un effort de catharsis, l’équipe, tel un groupe des Alcooliques Anonymes, a décidé de se passer le micro et faire tourner la parole dans une chronique collective, pour tenter d'en exorciser le traumatisme.

Ô privilège du génie ! Lorsqu'on vient de voir un film de Neil Breen, la psychothérapie qui lui succède est encore du Neil Breen.

Ô privilège du génie ! Lorsqu'on vient de voir un film de Neil Breen, la psychothérapie qui lui succède est encore du Neil Breen.

La chronique d'Hermanniwy

Oui, oui, on sait ce que vous allez dire, "Neil Breen il a son rond de serviette parmi les réalisateurs de nanars, il est de la maison, mais au fond une fois qu'on a fait trois petits tours de désert et un monologue messianique avec lui, on s'ennuie ferme et ça casse pas trois pattes à un astro-eagle."

Eh bien détrompez vous.

Loin de ne proposer que des randonnées mystiques dans le Nevada ou des séances d'autobrossage devant des figurants amorphes, Neil a su se réinventer et devenir de plus en plus mauvais au cours de ses films, jusqu'à ce fameux Tortured Crossing qui ravira les plus exigeants. C'est un parcours assez rare pour être remarqué : là où la plupart des réalisateurs connus en ces lieux stagnent, ou ont leurs bons ou leurs mauvais jours, Neil réussit l’exploit de partir à chaque fois peu ou prou des mêmes bases scénaristiques et à réinventer son sujet pour creuser toujours plus profond.

Pour ceux qui prennent le train en marche, Neil Breen est un ex-agent immobilier et architecte établi du côté de Las Vegas, dans le Nevada, et qui a d'un coup d'un seul décidé qu'il allait faire des films à message dans son coin. Cinq films et une masterclass plus tard, on est tous ébahis par sa persistance et sa débrouillardise, mais on n’a pas trop compris ledit message.

Faut dire que c’est pas exactement clair comme message.

Faut dire que c’est pas exactement clair comme message.

Neil Breen a deux mérites : son professionnalisme, car ses tournages sont de l'avis général très pro, acteurs payés rubis sur l'ongle et organisation au cordeau. Et sa niaque, parce que force est de constater qu'il est bel et bien arrivé à autoproduire ses films tout en restant férocement attaché à son statut indépendant.

Neil Breen a deux handicaps : son incapacité totale à comprendre la moindre notion de cinématographie, et son insistance à faire passer ses propres obsessions avec un sérieux papal dans un gloubi-boulga mi-nébuleux mi-ridicule.

Cumulez tout ça et vous arrivez à une filmographie de derviche tourneur. Comme s'il était pris dans un piège spatio-temporel digne d'une nouvelle de Philip K. Dick, Neil Breen refait le même film en boucle, toujours un peu moins bien.

Petit aparté : on est également face à un trop rare exemple de réalisateur nanar jusque dans son processus de distribution. Payez quelques bons coups à boire aux bonnes personnes de l’équipe et elles vous diront comment on négocie avec le Maître pour vous offrir ses opus en Nuit Nanarland. Le site de Neil Breen offre déjà un grand moment de rire quand on contemple le nombre de prix reçus au festival Cinéchaussette de Nathalahook, Minnesota, ou à la biennale trimestrielle des Îles Kerguelen : il utilise à fond cet écosystème des mini festivals payants, du type à proposer un forfait de quelques centaines de dollars pour au maximum une projection/le prix de ce que vous voulez/une statuette en laiton pour donner vite fait une couleur de film prestigieux à votre pelloche.

Egalement, vous pouvez utiliser ce site pour commander les opus du maître. Et c’est une expérience client inimitable, à part peut-être chez les pirates somaliens. 40 euros par film frais de port compris (la qualité ça se paie), à déposer direct live dans un paypal comme une bouteille à la mer. Si les dieux sont avec vous, vous recevez après une période indéterminée une enveloppe kraft avec un boîtier cristal renfermant un DVD-R contenant le film (sans bonus ni sous-titres). Si Breen avait pu mettre un coup de pied au cul dans l’enveloppe, il l’aurait fait gracieusement.

Ses trois voire quatre premiers opus sont tellement semblables qu'on pourrait sans souci couper des scènes au hasard sur l'un et les greffer sur un autre. Grossièrement, ils impliquent tous un ratio légèrement variable entre scènes dans le désert/scènes dans un pavillon de banlieue/scènes à la tribune de l'ONU, des méchants qui finissent au mieux enlevés et salement torturés par le personnage principal (mais ça va parce qu’ils sont méchants) au pire châtiés en bloc façon rapture, et Neil qui dit que le monde va mal. C'est assez foutraque pour se laisser regarder, assez lent pour être quand même rude à encaisser. Tenter de comprendre le scénario en profondeur implique une dose de paracétamol quasi létale. L'impact a cependant été suffisant pour que se monte une petite communauté de fans hardcore au premier, second ou quarante-troisième degré, et que certaines répliques comme le fameux "isn't that corrupt ?" passent à la postérité.

Ensuite vient un second temps dans sa filmographie. On reste sur le même thème (Neil est un super être, un coup cyborg, un coup messie, un coup alien, qui va gronder ou exterminer les corrompus) mais à notre grand plaisir, notre ami a découvert les effets spéciaux, et commence à les utiliser en dépit du bon sens avec une joie enfantine. C'est assumé dans sa vidéo masterclass de 5 heures (C.I.N.Q. H.E.U.R.E.S. 300 minutes. 18 000 secondes.) dans laquelle Neil Breen explique s'être saisi de ces nouveaux outils pour perfectionner ses films et vouloir profiter à fond des possibilités qu'ils offrent. Force est de constater que ça a à la fois tout amélioré et rien arrangé.

Si vous avez vu Twisted Pair, le premier volet de ce qu'il faut appeler "le double film du double Breen" où il incarne une paire de jumeaux (Cade le gentil et Cale le méchant, reconnaissable à une barbe en lichen fabuleuse), vous avez déjà eu un petit aperçu de ce que propose sa suite, Cade, The Tortured Crossing. Un tout petit aperçu, parce que notre realtor-realisateur a décidé de baisser encore un grand coup la barre de ses compétences et de régresser à nouveau. C'est ça qui est merveilleux. Pour paraphraser Ian Malcolm, non seulement il n'apprend pas de ses erreurs, mais il en fait à chaque fois des nouvelles.

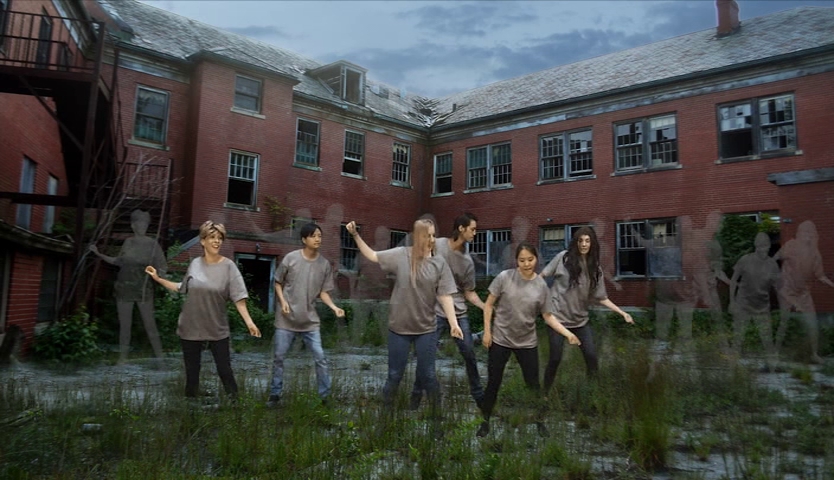

Ce coup-ci, on conserve une utilisation joyeuse des effets spéciaux, mais Neil a fait l'emplette d'un fond vert et d'un abonnement pro à Shutterstock. Tout content de pouvoir s'affranchir de ses lieux de tournage habituels, il va logiquement décider de tourner l'intégralité de son film en fond vert, avec des acteurs incrustés dans les décors. Il n'y a pas un seul décor naturel. C'est merveilleux.

Le premier sentiment qui vient, c'est celui d'être devant Neil Breen - Le jeu en FMV.

Myst, the tortured crossing.

Myst, the tortured crossing.

Espérons qu'il découvre ensuite l'IA pour ses prochains films, pour pouvoir enfin s'affranchir de toutes les contraintes de l'Humanité et pouvoir réaliser le premier film entièrement sans intervention humaine.

Rien ne va. Les environnements ne collent pas (on voit des gens décider tranquillement de coucher à même le sol dans le hall d'un château de 300 pièces parce que... ben parce que sinon faut une image de chambre et que là on a qu'un hall sous la main), les perspectives sont un cauchemar, les tailles des personnages ne sont pas raccord, ils s'enfoncent dans le moindre siège ou coussin et pompon du bouquet, on a même droit à une scène de combat où les opposants ont visiblement fait chacun des moulinets avec les bras dans un coin, avant d'être mis artificiellement en face l'un de l'autre en post-production. C'est un feu d'artifices constant, et le spectateur revit à l'envers la création du cinéma, en voyant Neil réinventer le montage en faisant fi de toutes les règles connues. Vous, spectateur actif, devez en permanence faire un effort de reconstitution et d'imagination pour savoir ce qu'on vous montre, et vous faire votre propre vision dialectique des choses.

Par exemple, qui sont ces gens ? Eh bien c’est à vous de jouer, petits futés !

Par exemple, qui sont ces gens ? Eh bien c’est à vous de jouer, petits futés !

En très, mais genre très gros, après deux visionnages et un débat en assemblée plénière, on a décrypté que l'histoire tenait un peu comme ça :

"Dans notre monde évoluent deux êtres supérieurs aux pouvoirs indéterminés. L'un, Cade, est fondamentalement bon et a investi beaucoup d'argent pour réhabiliter un hôpital plutôt psychiatrique mais indéterminé. L'autre, Cale, est soit incomplet soit méchant mais en tout cas malade, et il se sert des patients de l'hôpital en loucedé pour faire des trucs génétiques pour se soigner. L'argent versé à l'hosto disparaît également dans les poches de businessmen corrompus, et du coup il est tout miteux. Cade, outré, sauve un groupe de patients, une métamorphe qui passait par là et une infirmière, et en fait ses guerriers pour le bien et la justice, avant de repartir avec son frangin dans sa planète/dimension d'origine."

Pour servir cette histoire, Neil Breen a fait appel à une majorité de jeunes acteurs qui ont pu en profiter pour faire leurs heures d'intermittence, mais qui semblent paralysés par des dialogues incompréhensibles et sans doute les contraintes d'un tournage entièrement sur fond vert. Et surtout Breen joue le double rôle de Cade (au naturel) et Cale (avec une barbe et un sweat noir).

Evidemment c'est festival. Monocorde et geignard, parfaitement inexpressif et pataud, Breen bouffe l'écran, d'autant qu'il est sur l'ensemble des scènes. Il faut reconnaître par contre que super-être mystique ou pas le temps le rattrape et qu'il fait un peu peine à voir, verdâtre et souffreteux. Perdu dans sa veste en cuir, il donne parfois l'impression que ses mains tiennent toutes seules en l’air comme Rayman. Il s’économise pourtant et outre son habituel phrasé langoureux, la réalité est bien lourde et la terre bien basse quand il faut se battre. Les effets spéciaux viennent donc à la rescousse et nous donnent deux scènes de combat qui sont des festivals visuels (et y’a des ninjas, yay !).

De l’action, du suspense, DU BREEN !

De l’action, du suspense, DU BREEN !

Les captures d’écran parlent d’elles-mêmes concernant le bordel visuel (permanent, je vous rappelle, puisque l’intégralité, la totalité, 100% du film est tourné sur fond vert avec des personnages incrustés au forceps dans des photos de banque d’images parfaitement fixes). Rien ne peut par contre décrire les dégâts concernant la narration. On décrypte à peine les évènements, personne n’a de nom ou de backstory, les gens se transforment en tigre ou jouent du synthé sans que ça ait vraiment de sens… le général Neil Breen trace ses grands plans, et l’intendance (le spectateur) suit comme elle peut. Après une heure, on largue le cerveau et on retrouve le plaisir de jouer à "coucou-caché" en totale dépendance comme un bébé de six mois qui rigole quand ça bouge sur l’écran, parce que ni la permanence des objets ni les règles spatio-temporelles ne sont présentes.

Et vraiment, on passe un excellent moment. Si vous êtes encore nauséeux et le slip plein de sable de ses premiers films, avancez sans peur, parce que c’est plus du tout la même limonade. Ou plutôt, on est passé en deux films de la limonade à la bouteille de prune sans millésime.

Vous non plus, vous n'êtes pas prêts pour le choc des extraits sous chaque intervention !

L'avis de Kobal

La profondeur du cinéma de Neil Breen est tellement insondable que le parfait résumé de son dernier film par Hermanniwy n’empêche en rien de continuer à revenir sur une myriade de points méritants tous leur chronique à part entière, d’autant que la puissance du procédé et des propos résonnent forcément de manière différente au sein des lignes de fracture psychique propres à chacun.

Neil Breen avait ainsi promis une suite à Twisted Pair, et il n'est pas homme à dévoyer sa parole. Faites sonner tocsins et sirènes des casernes de pompiers, enfermez la population dans des abris anti-atomiques et tournez vos prières vers toute oreille divine disponible : voici Cade - the Tortured Crossing.

L’expérience et la coriacité nanarophiles n’empêchent pas d’être instantanément frappé par l'intensité artistique et la patte inimitable de l'auteur : on est indubitablement devant un Neil Breen, et sans doute même devant l'aboutissement absolu de son œuvre (je tremble à l’idée que cette phrase puisse être un jour frappée d'obsolescence). Comme le narrait si bien ma consœur, le style du Maître a évolué au fil de sa carrière : d'abord naturaliste avec des tournages dans le désert et les arrière-cours de zone pavillonnaire de Las Vegas, sa découverte du fond vert fut une révélation qui lui ouvrit le cerveau, lui permettant ainsi de contempler le multivers et l’infini, terrain au minimum nécessaire pour l'expression de son art. Cinéma total, la geste du jour est donc intégralement en fonds numériques.

Neil Breen et le fantasme de la salle de réunion des puissants.

Alpes suisses, version fond d'écran windows XP.

Alpes suisses, version fond d'écran windows XP.

Mais ce n’est pas parce qu’il rejoint le panthéon de films comme La Menace Fantôme ou The Amazing Bulk qu’il en serait un vulgaire copycat : l'unicité de sa réalisation se retrouve dans le choix de n'avoir en arrière-plan que des photos fixes d'environnement réel et non en CGI. Et ne sous-estimons pas l'intégrité de cette démarche car la construction scénaristique (ce terme est ici non-contractuel) de Cade - the Tortured Crossing semble en effet bâtie sur les fonds d’écran qu'il a dégotés, et non l'inverse. C'est donc une contrainte créatrice affolante qui donne évidemment lieu à tous les débordements possibles, aux associations de champs/contre-champs géographiquement improbables, à un rendu apocalyptique d’une richesse visuelle inépuisable en problèmes techniques de toutes natures.

Perspectives subtilement salopées, personnages de travers ou de taille fantastique, colorimétrie irradiante, ajout d’accessoires en dur contrastant avec l’inamovibilité du décor, reflets de vêtement invisibilisant partiellement le porteur, duplication de feuilles pour imiter une pelouse, etc. Prévert n’a pas de liste assez longue pour rendre compte de l'étendue des dégâts, heu pardon, de la proposition artistique.

Dans un jeu vidéo, tu sais que marcher sur cette pelouse d'un vert radioactif signifie perdre des PV.

Dans un jeu vidéo, tu sais que marcher sur cette pelouse d'un vert radioactif signifie perdre des PV.

Et l’on pourrait consacrer autant de temps à évoquer les problèmes d’intégration des personnages, marque de fabrique désormais célèbre du réalisateur/démiurge, qui atteint ici une succulence des plus sapides. Il faut voir notre héros monter (péniblement) un escalier vert installé dans son hangar sur lequel est appliquée une image aux dimensions non congruentes pour obtenir l’impression qu’il se broie les chevilles à chaque marche. Et les autres acteurs ne sont pas en reste quand ils doivent s'allonger sur des matelas inexistants, s'enfonçant dedans comme si c'était de la gelée. Ils marchent sur le décor, surgissent de n'importe où et sont même clonés à l'envi pour occuper l'espace. Neil Breen semble ainsi avoir vampirisé l'âme de certains d’entre eux, désormais numérisés pour être employés selon ses bons désirs jusqu'à la fin des temps. J'avoue avoir parfois eu peur que de regarder le film trop fixement finisse par m'aspirer moi-même dans cet enfer.

Une scène des plus étranges où les acteurs font semblant qu'il y a une fenêtre en apposant leurs mains dessus, alors qu'il est évident que non. Ils paraissent pourtant bien être dans une vraie voiture. Explication proposée : la fenêtre est abaissée pour éviter les reflets. La violence du génie.

Une scène des plus étranges où les acteurs font semblant qu'il y a une fenêtre en apposant leurs mains dessus, alors qu'il est évident que non. Ils paraissent pourtant bien être dans une vraie voiture. Explication proposée : la fenêtre est abaissée pour éviter les reflets. La violence du génie.

Toujours en quête de perfectionnement, l’Être développe aussi de nouveaux tics de réalisation, tel le freeze frame. Long plan fixe que la musique chargera en émotion, parfois utilisé pour un seul personnage dans une scène à plusieurs (ce qui conforte l'idée que tout le monde n'a pas tourné simultanément), préparez-vous à observer l’entropie à 0 degré Kelvin faite image. Et comme toute bonne découverte, autant en surabuser en en collant partout, jusqu’à souvent donner l'impression que le film a planté.

Le plan fixe rend également plus simple l'ajout d'effets spéciaux comme ce Sharingan, dont l'origine comme l'utilité ne sont jamais développées.

Le plan fixe rend également plus simple l'ajout d'effets spéciaux comme ce Sharingan, dont l'origine comme l'utilité ne sont jamais développées.

Et puis il y a cet autre territoire nouvellement défriché : les scènes de bagarre. C’est un point essentiel du film. Mais je ne peux pas vous en parler, je n'ai pas les mots, je crois qu'ils n'existent pas. Et ce serait briser tout mon engagement professionnel pour le bien-être mental que de vous la partager, je préfère laisser cette (ir)responsabilité à mes confrères. Sachez juste que c'est une expérience unique de spectateur, une de celles dont vous ressortez à jamais changé.

Le film a aussi un kink pour les scènes de kidnappings par les chevilles ou les poignets.

La grande force du Maître est d'avoir su préserver sa sincérité artistique, se refusant à suivre la voie des Wiseau et Nguyen qui ont opportunément tenté d'exploiter leur notoriété nanar, désamorçant ainsi tout leur intérêt et affadissant la saveur de leurs productions. Neil Breen, lui, est pur et imputrescible, et peut se mettre en scène dans ses œuvres avec la fraîcheur engagée des premiers jours, sans jamais un clin d‘œil complice au spectateur, créature de sa propre création. Cet ego en acier trempé dans les feux de l'Hadès lui permet également de conserver la même pureté dans son casting : tous les acteurs jouent affreusement mal, c'est cataclysmique, mais pour autant, ils semblent tous donner le meilleur d'eux-mêmes et ne tombent jamais dans un jeu volontairement outrageux, c’en est fascinant.

L'inconscient breenien s'exprime via la représentation de ses spectateurs en aliénés suppliant d'être soulagés et pissant le sang par les yeux.

L'inconscient breenien s'exprime via la représentation de ses spectateurs en aliénés suppliant d'être soulagés et pissant le sang par les yeux.

En fait, l'évidence est là : le film est impossible à parodier tant il est d'une authenticité brutale, de celle qui parvient encore à retourner la cervelle d'un public qui avait déjà vu l’intégralité de sa filmo. Preuve définitive que l’art permet toujours de sublimer le réel et d’extirper du banal les pauvres bipèdes que nous sommes, perdus dans l’immensité du vide, pour leur faire entrevoir l’infini derrière le voile. Espérons que les signes de fatigue du Maître, perceptibles à l’écran (on dirait parfois un polichinelle ayant perdu son rembourrage, et dont les mains en plastique seraient accrochées aux manches de sa veste) ne fassent pas de Cade - the Tortured Crossing son film testament, l'ultime souffle d'énergie cinématographique offert à une Humanité malheureusement sourde à ses révélations.

Après un tel déluge de dithyrambes, mon avocat me recommande de bien préciser que l'expérience n'est pas recommandable à tous, que nombre d'esprits réfractaires ne sauront s'ouvrir à la Beauté et à la Vérité, que le rythme est plombé par de longs tunnels contemplatifs, que le propos est souvent confus et nébuleux. 2001 Odyssée de l'espace, quoi. Mais pour les fidèles, Cade - the Tortured Crossing nous laisse bel et bien face à nous-mêmes dans le jour d'après.

L'avis de Barracuda

Longtemps, je me suis couché de bonne heure devant les films de Neil Breen. Parfois, à peine le générique d'introduction passé, mes yeux se fermaient si vite que je n’avais pas le temps de me dire : « Je m’endors. »

Si la sincérité absolue autant que l'incompétence générale qui dominent les films du Orson Welles de Las Vegas en font des nanars incontestables, force est aussi de constater que ses quatre premiers films, au moins, se ressemblent énormément dans la forme, dans le fond et dans la lenteur arthritique de leur narration.

Sortez-nous de là !

Sortez-nous de là !

Pourtant, alors qu'à cause de ses répétitions le cinéma de Neil Breen courait le risque réel de ne devenir qu'une usine à "On s'est fait avoir", son cinquième film Twisted Pair rebattait les cartes. Les thématiques explorées étaient toujours les mêmes, mais cette fois on assistait à une évolution radicale dans la forme, entièrement guidée par la découverte par Neil de la technologie du blue screen. Il faut l'écouter dans sa masterclass de cinq heures s'extasier comme un enfant devant le potentiel révolutionnaire de ce trucage que même les youtubeurs les plus fauchés utilisent depuis 20 ans déjà.

It's fun to stay at the…Y ! M ! C ! A !!!

It's fun to stay at the…Y ! M ! C ! A !!!

Pour le spectateur, Twisted Pair est un spectacle constamment renouvelé où chaque plan, chaque scène, chaque choix de réalisation ébahit tant son auteur semble n'avoir rien compris à la grammaire la plus élémentaire du média cinéma, un art dont il affirme pourtant être un amoureux vorace et que, bon sang, il a déjà pratiqué à quatre reprises comme professionnel !

On pensait ainsi que l'Auteur avait atteint le sommet de sa puissance, mais comme un boss de jeu vidéo ce n'était là que sa première barre de vie. Non seulement il n'est pas fini, mais il est devenu plus fort, plus rapide et maintenant en plus il tire des boules de feu.

Appuyez sur Espace pour afficher les éléments interactifs du décor.

Appuyez sur Espace pour afficher les éléments interactifs du décor.

Cade - the Tortured Crossing est la suite à la fois évidente et inconcevable de Twisted Pair. Suite narrative, mais surtout stade supérieur d'évolution dans la forme. Ce n'est pas le premier film riche ou fauché tourné entièrement sur fond bleu ou vert. Les mauvaises langues des réseaux sociaux demanderaient même : "Quel blockbuster n'est pas, aujourd'hui, entièrement tourné sur fond vert ?"*, mais on aurait tort de sous-estimer Neil Breen. Là où les autres ont seulement adopté le fond vert, lui se l'est approprié comme aucun autre. Il en a fait le centre de sa démarche, le cœur de son art, l'âme de son cinéma.

*ajoutant invariablement, si l'auteur est fan du DCEU, "Et d'ailleurs quand est-ce que vous allez chroniquer les VRAIS nanars sur Nanarland, c'est-à-dire les daubes wokes de Marvel ?!"

En 900 chroniques, je crois qu'on n'a jamais vu un truc aussi éclaté au sol à l'écran.

Mes camarades ont déjà décrit en détail le rendu visuel du film et les captures d'écran rendent parfaitement hommage à son aspect statique, aussi me contenterais-je de revenir sur deux points.

La perspective, l'autre ennemie jurée et sournoise de Cade.

La perspective, l'autre ennemie jurée et sournoise de Cade.

D'abord, Neil Breen est plus qu'un auteur dans le cinéma. C'est un pionnier, un inventeur, un innovateur. Comme il y a des génies du mal, Neil est un génie du nul, unique en son genre, unique dans son art. Personne n'avait eu l'idée avant lui de faire ce qu'il a fait avec un fond vert et des photos stock. Intégrer des acteurs à l'arrache dans une image fixe avec une caméra à la perspective complètement décalée ? Absurde ! Filmer des combats en faisant jouer d'abord un acteur puis l'autre sans aucun souci de cohérence, de chorégraphie ou même de placement (au point que mains et pieds se superposent) ? Délirant ! Impossible ! C'est trop stupide, trop inconcevable, trop ridicule. Personne n'avait osé. A part lui. Il ne savait pas que c'était impossible complètement débile, alors il l'a fait.

- I know kung-fu… - Show me !

- I know kung-fu… - Show me !

Tigre et Dragon.

On en revient sur ce qui rend Neil Breen si spécial : une incompréhension intuitive et totale de la grammaire du cinéma qui, de façon incroyable, se renforce au lieu de s'atténuer après 6 films entiers tournés, montés, diffusés.

Le second élément sur lequel je veux insister c'est : donnez sa chance au produit. Si vous avez déjà testé d'autres œuvres de Neil et les avez trouvées insupportablement ennuyeuses, je vous conjure de faire l'effort de vous lancer quand même dans Cade - the Tortured Crossing. Ne vous attardez pas sur l'histoire – personnellement j'ai regardé tout le film sans jamais rien y comprendre – laissez la forme vous emporter, laissez cette technique et cette direction artistique hors du commun vous faire halluciner plan après plan.

Il faut voir Cade comme on va voir un film de Denis Villeneuve : le fond peut laisser à désirer, mais la forme est à couper le souffle.

Vous ne le regretterez pas !

Vous ne le regretterez pas !

L'avis de Rico

Le fond vert est l'antidote à cette satanée réalité qui limitait Neil Breen dans son envie de vivre sa divinité.

En tournant l'intégralité de son film ainsi, il peut tout faire et donc s'empresse de le faire avec cette inconscience et cette absence de recul sur ses capacités qui le caractérisent.

Si comme d'habitude Neil reste persuadé de son génie de gourou prophétique, le spectateur est lui interloqué devant la folie visuelle agressive et maladroite qui l'assaille, notamment lors d'un démarrage et d'une fin hallucinatoires qui laissent pantois. Je ne reviendrai pas sur le détail des visions d’outre espace qui parcourent le film, entre tigres blancs joueurs et divinités féeriques vaporeuses, scènes de danses extatiques et combats mécaniques de personnages démultipliés à l’infini. Mes camarades et les images accompagnant cette chronique revenant mieux que moi sur le carrousel sensoriel de ce pandémonium.

Non, ce qui me frappe particulièrement en voyant ce film, c’est le portrait en creux qu’il trace de son auteur.

On l’a déjà dit, Cade - the Tortured Crossing est fait sur fond vert. Mais ses précédents films utilisaient déjà eux aussi largement l’incrustation numérique et les images libres de droits. Ce n’est donc pas tant le fait d’avoir une nouvelle technique qu’il peut explorer à loisir qui l’intéresse, non, c’est surtout la possibilité d’arriver plus vite et plus directement au résultat final. Le systématisme de son utilisation n’est en somme qu’une étape de plus dans l’évolution moins d’un style, que d’un projet : le jour où le deep fake lui offrira de coller sa tête sur tous les acteurs du film, il le fera. Mieux, le jour où l’IA lui permettra de réaliser en quelques mots-clés tapés sur un clavier 100% du film qui trotte au fond de sa psyché, il sera le premier à se jeter sur cet outil.

Il n'y a jamais assez de Neil Breen.

Il n'y a jamais assez de Neil Breen.

Car on l’a bien compris, Neil Breen aime moins la mise en scène, voire le cinéma en tant que tel, que le fait d’exposer au monde sa parole et sa grandeur. Si le média est le message, Cade - the Tortured Crossing c’est, sur le fond comme sur la forme : Neil Breen.

Et c’est cela qui est à la fois terrible et fascinant ici. Se rêvant superbe et flamboyant comme un château en Bavière, Breen semble en réalité aussi délabré physiquement et psychiquement que l’asile en ruine où se déroule la majeure partie de l’action du film.

Et il ne s’agit pas uniquement de son incarnation de Cale, le jumeau démoniaque rongé par le Mal. Même quand il joue son frère Cade Altier, son alter ego (et c’est peu de le dire) messianique et super héroïque, Neil apparaît physiquement fatigué et amaigri, semblant se déplacer avec difficulté et s’arrêtant parfois au milieu d’une scène comme s’il était perdu et cherchait à comprendre où il est. Où il en est ! Impression renforcée par ces étranges arrêts sur image au milieu de l’action nous donnant la sensation que c’est le film lui-même qui est à deux doigts de l’AVC.

De même, rarement dans ses productions a t-il répété à ce point et au mot près les mêmes dialogues en boucle. Pire encore, le film repasse plusieurs fois les mêmes scènes. Pratique courante chez Neil me direz-vous, et vous n’aurez pas tort mais cette fois-ci, et j’avoue que c’est subjectif, j’avais l’impression qu’il ne s’agissait plus seulement de purs plans de stock footage de remplissage, ou d'auto-célébration de Neil Breen caressant des animaux virtuels comme dans ses œuvres précédentes, mais des séquences entières censées faire avancer l’action et qui se retrouvent à se répéter de façon incohérente, comme si le film lui-même était atteint d’Alzheimer et ne se souvenait plus d’où il en était dans son récit.

Hey Hey Hey, Breen's On The Way ! Do The BREEEEEN !

Hey Hey Hey, Breen's On The Way ! Do The BREEEEEN !

Pour le reste, après cinq films, il a carrément régressé dans ses effets de mise en scène, abandonnant même l’idée de faire des mouvements avec sa caméra. On n'est désormais plus que sur du plan fixe sur fond vert donc, dans lequel entrent les personnages comme sur une scène de théâtre… ou plutôt au travers d’une scène de théâtre tant les incrustations s’avèrent baveuses et imparfaitement réalisées. Là encore deux constatations s’imposent, si nous poursuivons dans l’idée que le film dans son fond et sa forme ne parle que de Neil lui-même : d’abord le monde réel n’existe pas et n’est qu’une matrice, une illusion factice, un univers dans lequel le génie de Breen ne trouve pas sa place et où il semble perdu, y compris dans l’image elle-même. Quant à la société, elle n’est qu’un simulacre nous maintenant dans un état de médiocrité végétative au profit de quelques puissants.

Burn Hollywood Burn !

Burn Hollywood Burn !

Car oui, l’hôpital psychiatrique où errent ces personnages enfermés dans leurs obsessions et qui sont rendus fous sans pouvoir réaliser leur véritable potentiel, n’est-il pas la parabole de ce Hollywood corrompu qui refuse de donner les moyens à Neil Breen pour porter son message, et donc offrir définitivement son génie à la face du monde ?

Je suis la douleur existentielle de Jac… de Neil.

A ce niveau de parabole sur la santé mentale de son auteur, qu'y a t-il à ajouter ?

A ce niveau de parabole sur la santé mentale de son auteur, qu'y a t-il à ajouter ?

Si au final cet opus me semble plus mineur en termes d’enjeux démiurgiques après ses délires apocalyptiques précédents (franchement, si vous êtes fan de génocides, celui-ci s’avère un peu timide), il aligne néanmoins quelques-unes des propositions visuelles parmi les plus maboules qu’il nous ait été donné de voir ces dernières années. Et, pour les connaisseurs de l'œuvre neilbreenienne, n’en est pas moins une plongée plus intime dans la tête de son auteur dont on sent davantage, avec l’âge, poindre le désarroi face à un monde qui ne le comprend pas. Sa partie centrale dans l’asile est d’ailleurs, par son agressivité sonore et visuelle, sa répétitivité et son nihilisme formel, une expérience particulièrement éprouvante en matière de tolérance à la douleur filmique.

Soyons clair, on est quand même dans du 4/5 nanaresquement parlant mais attention : le ride, si vous ne connaissez encore rien au cinéma du bonhomme, est quand même du niveau Space Mountain sans barre de sécurité.

Et merci d'être venu !

Et merci d'être venu !

L'avis de Wallflowers

"Je ne sais pas sur quoi on a mis le doigt, mais ça a l’air gros ". C’est peu ou prou ce que la plupart des gens de l’équipe se sont dit quand on a lancé le film collectivement. Tout le monde était prêt (et évidemment après coup, non tout le monde ne l’était pas), on appuie sur play et le silence s’installe. Car le silence avant du Neil Breen c’est du Neil Breen.

Si le réalisateur est devenu avec le temps une sorte de figure totémique malade de Nanarland (il est le seul avec Gurmeet le gourou à avoir toute sa filmo chroniquée sur le site, ce qui est une performance dont on ne sait toujours pas si elle a été bénéfique ou non pour notre santé mentale), on peut lui reprocher à raison de faire toujours dans le même genre. Mais c’est compliqué de lui en vouloir étant donné qu’on sait que le type possède sa vision du cinéma (mais surtout sa vision de lui-même), et qu’il s’y tient depuis ses débuts. Regarder du Neil Breen, c’est comme rester sur des sables mouvants : on sait qu’on va se noyer tôt ou tard dans la nanardise du projet, on ne sait juste pas à quelle vitesse on va se faire happer par l’inexorable.

C’est sans danger ?

C’est sans danger ?

On retrouve les mêmes personnages, Cade le gentil et Cale le méchant, tous les deux ayant des superpouvoirs dont on sait qu’ils les utilisent d’une manière antinomique, même si dans leurs visions de la société diamétralement opposées, il subsiste toujours un point commun : beaucoup de gens doivent mourir à la fin. Neil Breen reste alors sur les chemins balisés de son combat contre les élites corrompues (quitte parfois à flirter avec les théories complotistes les plus idiotes – ce qui est un parfait exemple de pléonasme évidemment) et donc rien de bien nouveau pour l’équipe que nous sommes, même si on en est réduits à beaucoup plisser les yeux pour tenter de comprendre l’intrigue.

Et là d’un coup, Neil Breen décide de nous sortir la carte « As de Tigre » bien cachée dans sa manche. Et le déchaînement d’effets spéciaux qu’on s’est pris nous a fait l’effet d’un crochet au foie.

Tiger King.

Tiger King.

Nous étions aguerris pourtant. Dieu sait que nous avons assisté aux pires effets visuels depuis plus de vingt ans sur le site. Nous avons survécu à des Amazing Bulk et ses incrustations laides, à des Captain Barbell et ses effets spéciaux qui redéfinissaient les notions élémentaires de perspectives et de géométrie euclidienne, et j’en passe. Nietzsche disait que ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort mais Neil Breen a bien failli nous faire mourir de rire ce soir-là. Tous les plans ressemblent soit à des brouillons, soit à des démos non terminées ou à des rushs inutilisés. Une sorte d’incomplet définitif qui dans le premier tiers du film réussi à faire écarquiller nos yeux d’un cran supplémentaire toutes les quatre minutes environ, pour finir par être presque aussi larges qu’une assiette à pizza.

Selon moi, tout fait sens au moment où le film se passe à l’intérieur de l’asile psychiatrique, là où les figurants, qui composent 99,99% du casting, traînent dans les trois mêmes pièces. C’est là qu’on saisit que Neil Breen nous force à entrer dans sa folie visuelle, que même les plus incompétents des artistes animés des pires intentions du monde ne peuvent égaler. Neil Breen nous entraîne dans sa psyché malade, ou plutôt dans son cauchemar que lui seul comprend et qu’il essaye de nous faire vivre comme une expérience de spectateur. Car l’asile de Neil Breen, dans le film, n’existe pas. Il n’est pas réel et pour cause : il est créé sur fond vert. Mais ce n’est pas que l’asile. Tout le film, dans son intégralité, est tourné sur fond vert. Le fond vert qui permet une création sans entrave. La symbolique est forte. Le vert, c’est la couleur des billets des dollars qui rendent fous les hommes, c’est la couleur du Mask de Jim Carrey quand il se transforme en folie furieuse, la feuille de cannabis qui rend nigaud, les Extra-terrestres qui viennent de Mars, le tableau Dans les Vagues de Gauguin et sa mythologie des Ondinas, des leprechauns qui sortent les soirs d’ivresse en Irlande… oui je le réalise maintenant : dans le vert se trouve le champ lexical de l’onirisme. Et au milieu de cet onirisme se trouve Neil Breen et sa ferme volonté de tout nous montrer de son cauchemar sans aucune limite, si ce n’est celle qu’il s’impose lui-même (qui n’est définitivement pas celle de la compétence technique).

Sortez-moi de là, je ne suis pas venu ici pour souffrir, ok ?

Sortez-moi de là, je ne suis pas venu ici pour souffrir, ok ?

Neil Breen ne s’arrête d’ailleurs pas aux FX pour nous faire vivre le malaise constant. Par exemple les acteurs du film ne traînent pas comme je l’ai écrit plus haut, ils errent. Ils se meuvent comme des pantins qui n’ont aucune conscience de ce qu’ils font, telles des marionnettes dans les mains de leur créateur qui leur fait dire n’importe quoi. Dans le film ils n’ont pas d’autre choix que de suivre Cade, qui les condamne à devenir des guerriers mystiques, ou Cale, qui les transforme en cobayes d’expériences génétiques. Dans son cauchemar, Neil Breen nous impose une bande son où des cris sont entendus en boucle. Mais uniquement avec deux cris différents et d’une façon tellement récurrente qu’on dirait qu’il s’est endormi sur la même touche de son synthé diabolique en bavant. Et puis dans le rêve dément de Neil Breen, se trouvent certes des asiles crades et sordides, mais aussi des tigres du Bengale surgis de nulle part, des escaliers qui une fois filmés ressemblent à ceux de Penrose, des gens qui se trouvent dans la même pièce et qui pourtant ne sont pas à la même échelle de valeur. Comme dans un rêve insensé, les scènes s'enchaînent les unes après les autres sans aucun lien, sans continuité, avec des retours en arrière ou des sauts dans le temps qui rendraient maboule la plus stricte des timelines dans un film de Christopher Nolan. C’est pourquoi raconter l’intrigue de Cade, c’est aussi comme expliquer un songe : c’est clair dans votre esprit mais personne ne comprendra vraiment ce que vous racontez.

Oui je pense réellement que l’intégralité de Cade - the Tortured Crossing est à voir sous le prisme du cauchemar. Le spectateur assiste à sa propre prise d’otage, coincé dans l’esprit kafkaïen malade de Neil Breen, pour en sortir profondément sonné lors du générique de fin.

Ou alors.

Ou alors on me dit que je peux arrêter la drogue, regarder le film sous un autre prisme et tenter d’analyser toutes ces scènes comme des maladresses purement formelles. Notamment celle qui consiste, lors du climax du film, à confronter des personnages « très gentils » face à des personnages « très méchants » dans ce qui ressemble à un Burly Brawl où tout le monde se bat comme des enfants. Puis conclure que Neil Breen n’est peut être finalement qu’un gamin de 12 ans qui a un peu trop regardé de gifs animés ces derniers mois, et qui s’endort tous les soirs en lisant de très mauvais romans de science-fiction.

“Hééééé Macarena !”

“Hééééé Macarena !”

L'avis de Jack Tillman

Avec cette suite de Twisted Pair – qui est un film d'action mainstream en comparaison – le Messie de Las Vegas nous offre la quintessence de Son art, du Neil Breen pur jus et sans filtre, enfin ! De toute évidence, Neil s’était contenté jusqu’alors de faire du cinéma grand public, accessible, et on réalise à la vision de Cade - the Tortured Crossing qu’il commence seulement à donner la pleine mesure de son exigeant talent. Ici, nous vivons les nouvelles aventures pleines de (stock-shots sonores de) bruit et de fureur (en plans fixes sur fond vert) de notre Héros et Sauveur à tous, généreux mécène-justicier d'un hôpital situé quelque part entre la clinique du Dr. Mengele, les centres de désintox des Talibans et l'hôpital psychiatrique dans lequel j'ai jadis eu le bonheur de séjourner (cette info expliquant peut-être le fait que je regarde des films de Neil Breen). Que retenir en particulier de ce maelstrom de nanardise ? Allez, au risque de ne pas faire du tout dans l'originalité, la scène du tigre, qui aura probablement marqué tout le monde. Et aussi la scène de danse. Et les combats chorégraphiés par le Maître Lui-même. Et l'accident de voiture. Et les applaudissements lors des discours de Neil Breen. Le Génie parviendra-t-Il à aller encore plus loin dans Son prochain film ? A Neil Breen, rien d'impossible, car, comme Il le dit Lui-même : "La seule façon de trouver les limites du possible, c'est en allant au-delà de ça, dans l'impossible." Autre maxime breenienne à méditer si vous voulez devenir vous aussi un "guerrier de la vérité" : "Quelque part entre la vérité et le mensonge, il y a un jardin lumineux." Amen.

Neil contemplant ses spectateurs à la fin du film (allégorie).

Neil contemplant ses spectateurs à la fin du film (allégorie).

L’avis de John Nada

Le dernier Neil Breen, c’est, une fois encore, l’histoire de Neil Breen et de son ego démesuré, boursouflé, dilaté jusqu’à occuper tout l’espace. MoiMoiMoiMoiMoi… Neil Breen est un être réellement à part. Le concept de second degré semble lui être parfaitement étranger, l’ironie ne semble pas pouvoir les atteindre, son nombril et lui, retranchés qu’ils sont dans leur forteresse d’orgueilleuses certitudes. Neil Breen semble imperméable à l’humour, vacciné à vie contre l’autodérision. C’est drôle et terrifiant à la fois.

Neil Breen est pourtant présent sur les réseaux sociaux. Il y annonce régulièrement ses projets, en assure la promotion. Il doit, forcément, lire et entendre des commentaires salés par milliers. Se décourage-t-il pour autant ? Change t-il son style ? Non. Son style se radicalise au contraire. Twisted Pair c’était du Neil Breen². Cade - the Tortured Crossing c’est du Neil Breen³. Là où tant d’autres réalisateurs, devant les huées de la foule, les railleries sur Twitter, les quolibets lors de projections publiques, les lazzis incessants se sont découragés, ont arrêté de faire des films ou, bien pire, se sont rabaissés à commettre d’abominables oeuvres meta, comme James Nguyen ou Tommy Wiseau, Neil Breen reste imperturbable et poursuit son pugilat artistique unique et inclassable, porté par cet ego XXXL qui en fait le dernier des Mohicans du nanar.

Neil Breen n’est pas juste l’Auteur de ses films, ou le personnage central de ses films. Il est l’astre autour duquel tourne tout être et toute chose. Il est l’alpha et l’omega. Il irradie et, si l’on aperçoit parfois d’autres protagonistes à l’écran, c’est uniquement parce qu’ils ont le privilège d’être baignés dans son auguste et splendide lumière, de même que les objets et les décors ne sont visibles que parce qu’ils entrent dans son vaste rayonnement. Neil Breen est le Roi Soleil du nanar. Nec pluribus impar.

Nietzsche a écrit "deviens ce que tu es". Neil Breen est à chaque nouveau film davantage Neil Breen.

Nietzsche a écrit "deviens ce que tu es". Neil Breen est à chaque nouveau film davantage Neil Breen.

L'avis de La Broche

Mon avis sur ce film rejoint en tous points celui de mes camarades : Cade - the Tortured Crossing est sans aucun doute le meilleur choix pour célébrer le 900ème film chroniqué sur Nanarland. Il incarne cet absolu cinématographique négatif si bien décrit dans les textes de cette page. Mais vous l’aurez compris, ces avis nous expliquent aussi qu’il est bien plus précieux qu’un simple ratage, et je pense que l’on ne mesurera cette importance là qu’avec le temps.

Cade - the Tortured Crossing est vraiment le diamant du Neil.

Cade - the Tortured Crossing est vraiment le diamant du Neil.

Car Cade - the Tortured Crossing est une étape essentielle. Un palier. Un avant / après qui nous dit quelque chose de fondamental : en 2024 le nanar s'écrit au présent mais aussi au futur.

Cade et ses fonds verts, Cade et sa bataille de clones de Neil Breen, Cade et son tigre en images de synthèse, Cade et ses monologues intérieurs absolument incompréhensibles… chaque frame du film est une preuve que quels que soient les virages pris par le 7ème art dans les décennies à venir, le nanar lui résistera.

Morsure sur le Neil.

Morsure sur le Neil.

Tel le Messie qu’il incarne désormais dans chacune de ses oeuvres, Neil Breen semble vouloir nous rassurer sur l’avenir du futur, et nous chuchoter de cette voix blanche qu'il voudrait rassurante : “N’ai pas peur petit spectateur mortel… Ne crains pas la fabrication numérique, le recours abusif à l’intelligence artificielle, les images de stock ou la diffusion par les plateformes. Je suis là pour te le prouver : il y aura toujours quelque part un cerveau suffisamment malade et sûr de lui pour pousser tous les curseurs trop loin et faire absolument n’importe quoi”.

Il est vrai que grâce à son melon complètement hors-norme, ce scénariste-auteur-acteur- metteur en musique-responsable du catering-chef deco ne doute d’absolument rien.

Les possibilités du Neil.

Les possibilités du Neil.

A tel point qu’il finit par réellement incarner une forme d'espoir pour le devenir des mauvais films sympathiques et par nous réconcilier avec l’irruption des nouvelles technologies dans nos arts.

Ici, ces dernières répondent d’abord aux impératifs d’économies de ce véritable requin du cinéma fauché, radin comme pas permis. Mais on comprend très vite que ce requin est un maniaque pour qui le tout numérique est aussi un moyen de conserver un contrôle artistique total. En tournant l’intégralité de son film sur fond vert, Neil Breen a la main sur tout. Un peu comme Hitchcock en son temps qui détestait tourner hors des studios à cause des aléas que celà induit et qu’il voyait comme autant de potentielles entraves à sa créativité cinématographique.

“Depuis que je tourne tout sur fond vert, j’ai l’assurance que mes plans sont parfaitement composés.”

“Depuis que je tourne tout sur fond vert, j’ai l’assurance que mes plans sont parfaitement composés.”

On retrouve cette logique dans Cade - the Tortured Crossing qui se lit alors comme une ôde à la résistance face à la normalisation et à la mécanisation qui gangrène le cinéma et nos sociétés. C’est d’ailleurs peut-être un peu ce que nous raconte cette histoire de jumeau maléfique ? (c’est le seul petit bémol des films de Neil Breen : personne n’en comprend le scénario).

Cade et Cale : un cas d’école de ce qu’il ne faut pas faire au cinéma.

Cade et Cale : un cas d’école de ce qu’il ne faut pas faire au cinéma.

Notez que si l'on tire le fil de la gémellité, on réalise que comme Cade et son double, le film coexiste de manière étonnante avec une œuvre jumelle. Un long-métrage sorti cette année avec lequel Cade - the Tortured Crossing partage un nombre troublant de points communs. Une proposition dont les choix numériques intriguent, déçoivent et fascinent selon qui la regarde, et à propos de laquelle certains ont pu employer le terme nanar. Un film clivant financé sur fonds propres par un réalisateur en guerre contre la standardisation du cinéma, à qui l’on reproche une forme d’hubris et qui défend sa création en des termes que Neil Breen lui-même pourrait tenir à l’écran et en coulisses : « Quand on va voir un film, des millions de dollars ont été dépensés pour vous apprendre comment regarder le film. Dès la première minute, on doit voir le héros. A la deuxième minute, on doit voir le méchant. L'idée est de consommer un film, ils veulent faire de nous des consommateurs. C'est à leur avantage. Alors si vous proposez un film qui ne se conforme pas à cette formule, les gens vont dire que ça n'est pas un bon film. Parce qu'ils attendent ce qu'on leur a appris qu'il fallait attendre… ».

Oui, à l’opposé d’un immense spectre, Megalopolis, le film de Coppola et Cade - the Tortured Crossing se répondent et incarnent presque les mêmes intentions : celles de propositions folles et inconscientes contre l’uniformisation du cinéma (après tout, dans une même galaxie, il peut y avoir plusieurs millions d’années lumières de distance entre deux étoiles de masses très, très, très différentes…).

Breen is the colour.

Breen is the colour.

Ce parallèle nous aide en tout cas à voir ce qu’il y a de plus admirable chez Neil Breen : il est un auteur d’une pureté absolue. Car quand on y pense, Neil Breen n’a pas d’explication rationnelle. Neil Breen n’a pas de raison d’exister, ni de continuer à tourner. Et pourtant Neil Breen existe, et produit des films de manière régulière pour le simple bonheur de créer une œuvre.

Il ne surfe sur aucun succès mainstream. Ses films ne font référence à rien d’identifiable hormis peut-être au cinéma de Terrence Malick, ou dans le cas de Cade - the Tortured Crossing, à Matrix Reloaded. Est-ce qu'il fait ça pour devenir riche ? Vraiment pas. Est-ce qu'il s'améliore ? Hum.. pas vraiment, et ça, c’est encore un point qui le singularise.

Là, c’est sans doute une référence au Seigneur des Anneaux.

Là, c’est sans doute une référence au Seigneur des Anneaux.

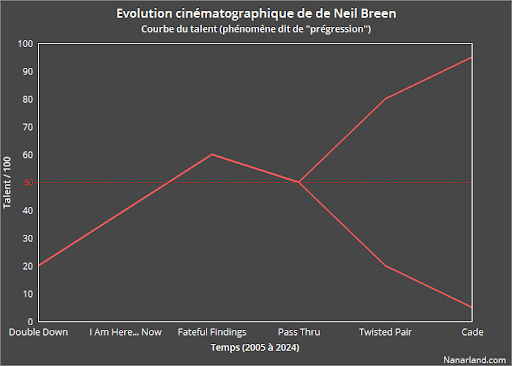

La courbe de son évolution est même tellement fascinante, que seul un néologisme permet de comprendre combien sa trajectoire est unique. Je dirais qu’au fil des films, on le voit “prégresser”. C'est-à-dire progresser et régresser en même temps.

Comme si la dualité affichée à l’écran depuis Twisted Pair (son film précédent) entre Cade le personnage principal et Cale son double maléfique nous parlait précisément du rapport de Neil Breen à son art. Le héros et son doppelgänger, que l’on retrouve de nouveau dans ce film, symboliseraient alors inconsciemment deux faces du même Neil Breen, un homme tiraillé entre l’envie d’élever son cinéma en investissant dans les effets spéciaux complexes ou dans de l'éclairage sophistiqué, et le besoin irrépressible de faire absolument n’importe quoi pour flatter son insatiable ego.

Cade vs Cale / Neil vs Breen, un réalisateur en lutte contre ses démons.

Cade vs Cale / Neil vs Breen, un réalisateur en lutte contre ses démons.

L'irruption de la figure du double dans ses films correspond à l’apparition de ce phénomène de dissociation qualitative.

L'irruption de la figure du double dans ses films correspond à l’apparition de ce phénomène de dissociation qualitative.

Objectivement, ses films sont de plus en plus techniques et ambitieux, et de plus en plus ratés aussi. Leur naïveté est exponentielle quand bien même ils sont de moins en moins compréhensibles. Le rythme de montage devient léthargique mais les scènes d'action en plans fixes nous épuisent. Le nombre de mots prononcés diminue, et pourtant notre cerveau fond de plus en plus vite en essayant de comprendre ce qu'il cherche à nous dire.

Finalement, le dénominateur commun de ce magma paradoxal, c’est cet Homme, cet Être, ce Being, qui n’a d’autre but dans la vie que d'écrire une œuvre à message que Lui seul comprend, toute entière à Sa gloire, sans aucun compromis, sans aucune limite, et désormais sans décor. Et ça, il faut le chérir.

Quatre Neil Breen (à droite) se battent contre des bandits. Sans doute le symbole de tous les problèmes que le réalisateur doit affronter quand il fait un film.

Quatre Neil Breen (à droite) se battent contre des bandits. Sans doute le symbole de tous les problèmes que le réalisateur doit affronter quand il fait un film.

Cote de rareté - 2/ Trouvable

Barème de notationLe film est pour le moment proposé exclusivement sur le site de l'auteur, et celui ouvert spécifiquement pour lui, cade-crossing.com. Attention, on rappelle que l'expérience d'achat chez Breen consiste à mettre 40 balles dans un paypal en priant pour que ca passe, et à recevoir après un temps indéterminé une enveloppe kraft premier prix, un CD dans un boîtier cristal, et un coup de pied au cul.