Ce site web utilise des cookies, uniquement à des fins statistiques.

Ils nous permettent de connaître la fréquentation de notre site web, et les contenus qui vous intéressent.

Spawn

(1ère publication de cette chronique : 2023)

Titre original : Spawn

Titre(s) alternatif(s) : Aucun

Réalisateur(s) : Mark Dippé

Producteur(s) : Clint Goldman

Année : 1997

Nationalité : Etats-Unis

Durée : 1h38

Genre : L'Enfer est pavé de mauvaises incrustations

Acteurs principaux : John Leguizamo, Michael J. White, Martin Sheen, Nicol Williamson, Melinda Clarke

Spawn est une bande-dessinée dont les volumes de vente atteignaient les 80 millions d’exemplaires lorsque l’adaptation au cinéma déboule en 1997, cinq ans seulement après sa création par Todd MacFarlane. Un projet très attendu donc. A l’époque, la promotion marketing du film s'articulait sur trois points : son univers incroyable, ses effets spéciaux superbes et sa bande originale bourrée d’artistes ultra connus.

Quand on parle du film aux gens qui l’ont vu à l’époque, ils sont unanimes : la musique était effectivement formidable.

Spawn portera rarement son masque dans le film. Sans doute pour que l'on puisse bien voir l'acteur jouer son rôle.

Spawn portera rarement son masque dans le film. Sans doute pour que l'on puisse bien voir l'acteur jouer son rôle.

Quand on y regarde de près, les adaptations de bandes-dessinées ont déjà le vent en poupe au milieu des années 90. Tâtant de la main gauche les poches des ados pour compter leur monnaie et signant des contrats d’adaptation de la main droite, les studios se lancent dans la production timide mais tangible de films issus du 9e art. En moins de deux ans sortiront The Crow (1994), Tank Girl (1995), Barbwire (1996), The Shadow (1994), Judge Dredd (1996) ou Le Fantôme du Bengale (1996).

C’est avec l’œil gourmand que New Line décide de se resservir une part du gâteau – qui commençait à être sérieusement entamé par l’industrie du jeu vidéo par ailleurs – en acquérant les droits de Spawn, cédés par MacFarlane pour seulement 1$ (mais en échange d’une grosse commission sur les produits dérivés du film). J'écris "resservir" car à l’époque de Spawn, le studio New Line est déjà fort de deux succès colossaux adaptés de comics avec Les Tortues Ninjas en 1990 et The Mask en 1994. Et avec son lot de violence et sa thématique sombre, Spawn correspond assez à l’image perçue du studio, acquise en particulier avec des productions qui ont marqué les esprits de l’époque comme Seven, L’antre de la folie, Mortal Kombat (le premier hein ?), Twin Peaks et toute la saga Freddy auparavant.

Toute cette brochette de personnages vous donne sûrement envie d'écouter Jamiroquai ou Alliance Ethnik.

Toute cette brochette de personnages vous donne sûrement envie d'écouter Jamiroquai ou Alliance Ethnik.

C’est peu dire que les fans de la BD Spawn étaient impatients à l’idée de voir leur personnage adapté au ciné. Oui mais voilà, comme le dit si bien Forrest Gump : "parfois la vie c’est comme une boîte de chocolats fourrés à la liqueur : on sait dès le départ que tout va être mauvais".

Quid de l’histoire ? Al Simmons est un agent du gouvernement qui exécute des opérations secrètes pour le bien de son pays, lesquelles consistent parfois à occire des gens par paquet de vingt-quatre sans qu’il se pose de réelle question morale. Trahi puis tué par son patron Jason Wynn (Martin Sheen), il arrive sans détour en Enfer. A peine le temps de réaliser pourquoi il pointe ici, comprenant qu’il travaillait en fait pour des méchants (et pas quand il butait des gens par paquet de vingt-quatre sans se poser de question morale DONC) qu’il se voit déjà proposer un pacte par Malebolgia. Être des enfer qui ressemble à un vague morphing entre le chien mouillé et la chauve-souris, vraisemblablement nommé selon l’appellation d’un plat d’origine vaguement méditerranéenne.

Malebolgia dans votre bédé en 1992.

Malebolgia dans votre bédé en 1992.

Malebolgia dans votre ciné en 1997.

Malebolgia dans votre ciné en 1997.

Al Simmons peut revenir sur terre pour se venger, mais en échange il devra s’engager à mener les troupes des soldats de l’Enfer face aux armées du Paradis pour ce qui semble être une future grosse baston « armageddonnesque » entre anges et démons. Réfléchissant aussi vite qu’il appuie sur la gâchette d’un flingue, Al accepte le deal et se retrouve alors catapulté sur Terre. Il apprivoisera son pouvoir de transformation en « Spawn » (guerrier infernal à la force et aux pouvoirs illimités) afin d’honorer sa parole, et profitera aussi du temps qu’il va avoir pour consulter un dermato car à sa grande surprise, depuis son retour sur Terre, Al ressemble à un hamburger trop cuit.

Al Simmons est joué par le très cool Michael J. White

Al Simmons est joué par le très cool Michael J. White

Qui hélas gardera cette tête pendant 90% du film.

Qui hélas gardera cette tête pendant 90% du film.

Notons aussi la participation de Melinda Clarke (l'héroïne de Return of the Living Dead 3).

Notons aussi la participation de Melinda Clarke (l'héroïne de Return of the Living Dead 3).

(dont la caméra s'applique à filmer l'arrière-train deux fois sur trois...)

(dont la caméra s'applique à filmer l'arrière-train deux fois sur trois...)

Car en réalité Al garde les cicatrices de son décès (il a été immolé) et vu que cinq ans ont passé entre sa mort et sa résurrection, sa femme qui a refait sa vie avec son meilleur ami ne le reconnaît pas. Errant dans « la Cité des Rats », sorte de purgatoire sur Terre (en gros un quartier rempli de clodos), Al se sent un peu floué par Malebolgia. Surtout que ce dernier lui affuble un acolyte, Violator le Clown, issu des Enfers lui aussi, qui est là pour titiller sa mauvaise conscience pour qu’il effectue correctement son contrat même s'il aimerait bien prendre la place de Spawn comme leader de l'armée des démons. Déchiré entre son amour et sa colère, sa conscience et son désir de vengeance, Al/Spawn devra gérer beaucoup de questions existentielles. De son côté Jason Wynn a pris du grade en cinq ans. Désirant installer un nouvel ordre mondial de terreur, il a placé des bombes chimiques ultra-meurtrières un peu partout dans le monde. Violator, en relation secrète avec Wynn, le convainc de relier le détonateur des bombes à son cœur dans l’éventualité de son décès. Et comme il n’y avait pas assez de personnages pour 80 minutes de film, rajoutons Nicholas Cogliostro, entité d’outre-tombe aussi, qui aide Al à maîtriser son pouvoir afin de contrer les plans de Malebolgia.

Oui, je sais c’est compliqué j’ai dû voir le film trois fois pour tout piger.

Nicol Williamson dans le rôle de Cogliostro avec sa cotte de maille effet "cheveux mouillés".

Nicol Williamson dans le rôle de Cogliostro avec sa cotte de maille effet "cheveux mouillés".

Evil Josh Bartlet.

Evil Josh Bartlet.

Et voilà Miko Hugues, l'enfant qu'on a tous vu au moins une fois dans une série ou un film dans les années 90.

Et voilà Miko Hugues, l'enfant qu'on a tous vu au moins une fois dans une série ou un film dans les années 90.

Plutôt que lister tous les défauts du film qui serait aussi pénible à lire qu’un bottin (si vous ne savez pas ce que c’est, demandez à vos parents), allons droit au but : regarder Spawn, c’est s’infliger une infection de la rétine en matant une tonne de FX qui avaient vingt ans de retard alors qu’ils promettaient d’en avoir dix d’avance.

Quand Mark Dippé est désigné comme réalisateur, c’est parce qu’il connaît la BD, certes, mais aussi car il a une carrière étoilée comme directeur d’effets spéciaux. Et quand je dis « étoilée » je parle d’une constellation scintillante de succès comme Terminator 2, Abyss, Jurassic Park et Retour vers le futur. Comme le personnage de Spawn est très graphique avec sa gigantesque cape virevoltante, et qu’il évolue dans une galerie peuplée de vilains très monstrueux, le studio pense avoir affaire à la bonne personne en l’embauchant. Mark Dippé embarque avec lui Steve "Spaz" Williams, petit prodige de chez ILM (le tyrannosaure de Jurassic Park, c’est lui) pour chapeauter la partie technique du film. Et pour un projet comme Spawn il faut un sacré budget qui va vite se révéler insuffisant pour financer tous les CGI. Principalement quand personne ne retient Mark Dippé d’en parsemer son film comme les fientes de mouettes sur un port breton au retour des chalutiers.

"Help me... I'm in Hell"

"Help me... I'm in Hell"

Personne et surtout pas le producteur du film, Clint Goldman. Tel un enfant devant ses parents qui lui promettent d’aller à Disneyland l’été prochain s’il est sage, Clint Goldman va greenlighter toutes les idées de Dippé sans cligner des yeux. Il faut dire qu'il croit à fond avec Dippé et Williams au concept qu’ils appellent les "modestly budgeted effects films", désignant en gros le fait de ne pas s’emmerder à filmer des trucs que tu peux fabriquer par ordinateur plus tard en post-prod.

Résultat ? Quatre sociétés différentes avec vingt-deux sous-traitants pour obtenir l’intégralité des FX en rushant au maximum la production pour les obtenir à temps (la moitié ont été livrés deux semaines avant la sortie du film). On imagine la New Line réagir au rendu à l’écran par des réactions qui devaient osciller entre « c’est pas terrible mais ça passe » à « appelez immédiatement notre service juridique ». Si ceux dont s’est occupé le studio ILM sont réussis (la cape de Spawn, l’élément le plus représentatif du personnage, a été traité avec soin) toute la partie du film se situant en Enfer, des arrière-plans au personnage de Malebolgia, ressemble à une démo technique aux fraises d’une vieille console de salon des années 90.

Clint Goldman déclarera d'ailleurs fièrement à l'époque que ces scènes ont été (re)faites totalement par ordinateur car il avait jugé la première mouture "en dur" très laide. Il supprimera du coup une semaine de tournage pour compenser les fonds nécessaires au financement de celles-ci, qui resteront sans doute comme le truc le plus indigent qu’un ado ait pu voir au cinéma en 1997. Avec Speed 2 de Jan de Bont.

Chaque passage de la scène des Enfers ressemble à une pub pour les compilations Thunderdome de l'époque.

Chaque passage de la scène des Enfers ressemble à une pub pour les compilations Thunderdome de l'époque.

On comprend très vite que Spawn est un film qui privilégie la forme sur le fond, avec l’impression qu’à chaque apparition d’un plan en CGI il y a une page du script prise au hasard qui brûle. Ça explique en partie un scénario confus, avec beaucoup trop de personnages interagissant ensemble et dont on a bien du mal à comprendre les motivations sans froncer les sourcils. Le film payera son canevas élimé au prix de quatre scènes de flashback et trois voix off explicatives. Et devinez quoi ? Elles parviennent paradoxalement à rendre l’intrigue plus nébuleuse encore.

Comment savoir qu'un personnage est un méchant ? Quand il a évidemment des scorpions dans son cendrier !

Comment savoir qu'un personnage est un méchant ? Quand il a évidemment des scorpions dans son cendrier !

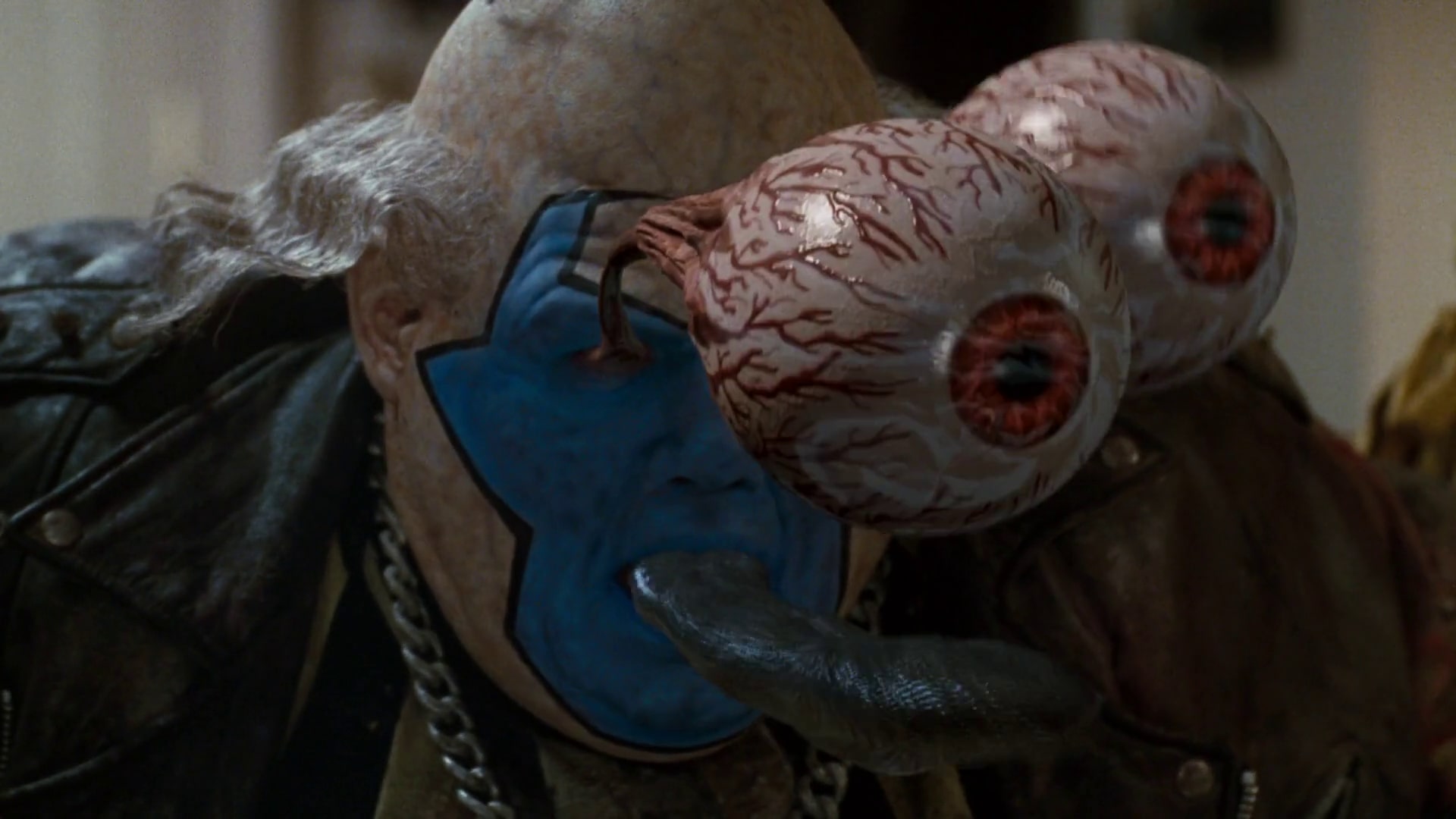

D’ailleurs, est-ce parce qu’ils ne comprenaient rien à leur personnage que le casting du film livrent un jeu tout en crispation ? La moitié joue avec des expressions dignes des plus humiliantes paralysies faciales conséquentes à un AVC. Martin Sheen (avec son look de dictateur sud-américain 80’s prêt à se faire botter le fion par Chuck Norris) serre les dents sur tous ses dialogues et Michael Jay White les balance systématiquement après trois grognements. Quant à John Leguizamo, dans le rôle de Violator, il préfère les placer entre deux borborygmes et éructations à 130km/h sur le chemin de la vulgarité pour étoffer son personnage qui est certes est défini comme crado dans la BD, mais qui n’en demandait certainement pas autant. Notons au passage son costume qui est une vraie réussite. Et précisons qu’il n’est pas conçu par CGI.

Bref, le budget étant passé dans les effets spéciaux, il ne restait plus grand-chose pour le reste… ni pour le bon goût. Une fois qu’on a fait fi des fondus enchaînés ringards et des dialogues creux, on remarque très vite moult détails qui sentent l’indigence, et que le film essaye mollement de cacher, faisant réaliser qu’on regarde une œuvre en définitive très cheap. Un peu comme ces gens qui repeignent leur voiture en rouge carmin, posent des jantes en quartz diamant et installent des bandes lumineuses sur leurs portières en espérant que personne ne remarquera qu’ils roulent en AX "K-Way". Et puis, au grand dam des fans du matériau d'origine, le film ne peut même pas se targuer d’une violence extrême à l’image du comics étant donné qu’il sera aseptisé au possible pour être visionnable en salle par le plus grand nombre.

Toute l'esthétique du film résumée en un gif.

Toute l'esthétique du film résumée en un gif.

C’est d’autant plus dommage pour le très sympathique Michael Jay White qui ne peut pas hélas tenir la barque longtemps à lui seul, tellement celle-ci tange sur un océan de mauvaises décisions. Il restera comme ayant été le premier super-héros à la peau noire (hors blacksploitation comme Abar, The First Black Superman en 1977) dans un blockbuster qui ne soit pas une comédie. Blade, également produit New Line, n’arrivera que trois ans plus tard (et par respect on évitera de parler de Steel avec Shaquille O’Neal). On devine qu'il aurait espéré un meilleur destin au film.

Ce flingue a littéralement la taille d'un grille-pain.

Ce flingue a littéralement la taille d'un grille-pain.

Regarder Spawn aujourd’hui, c’est visualiser la façon dont on adaptait les comics au cinéma à l’époque. En 1997, on est cinq ans avant Sam Raimi et son incroyable Spiderman. Et seulement trois ans nous séparent de X-men avec son trio d’acteurs gagnants (Jackman, Stewart et McKellen). On est clairement dans une période où les studios ne cherche pas vraiment à comprendre ce qu'ils veulent adapter. On produit des adaptations navrantes en rêvant sans doute au succès d’un Men in Black, ou bien d'un Time Cop avec Jean-Claude Van Damme, qui est rappelons-le aussi issu d'un comic. On privilégie la forme au lieu du fond, on se pince le nez en regardant les fans, prétextant que ce n’est pas vraiment nécessaire de les écouter (notons ironiquement à quel point les rôles s’inverseront trente ans plus tard).

Le film essaye quand même de coller visuellement avec certains personnages secondaires...

Le film essaye quand même de coller visuellement avec certains personnages secondaires...

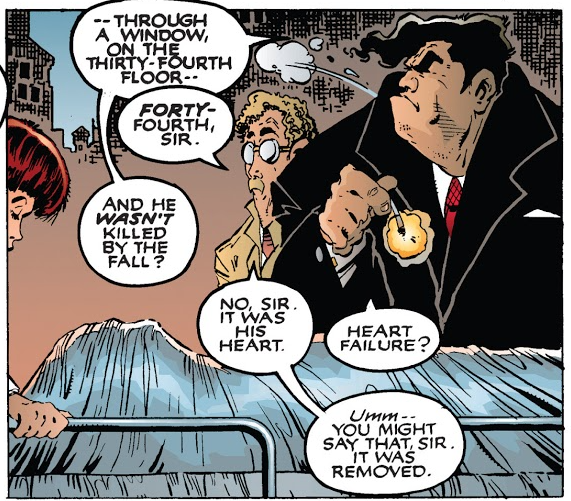

...via quelques caméos, avec notamment les flics Sam et Twitch (qui vivront leurs propres histoires ensuite).

...via quelques caméos, avec notamment les flics Sam et Twitch (qui vivront leurs propres histoires ensuite).

Quelque part, dans le spectre des adaptations allant de la série B honnête sans vraiment de budget (comme Le Punisher de 1989) aux véritables arnaques filmiques (Les 4 Fantastiques par Roger Corman) se trouve Spawn. Raté sur le fond, fauché sur la forme et – avec ses tics de réalisation et sa musique – baignant dans un jus « milieu des années 90 » bien épais. Un film sûrement dépassé par l’aura de son personnage d’origine, donnant envie de secouer grandement la tête autant qu’il donne envie de rire.

Sauf pour les fans du comics à l’époque bien sûr. Ces fans que je salue ici et qui ont sans doute appris (ou compris) la morale de l’histoire bien avant celles et ceux qui reviendront Day One de leur séance de La Menace Fantôme ou d’Indiana Jones 4 : il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir des studios à vous faire de la peine.

La misère du film en un détail : coller de travers une étiquette mal découpée sur le CD d'une organisation gouvernementale censée être bourrée de fric.

La misère du film en un détail : coller de travers une étiquette mal découpée sur le CD d'une organisation gouvernementale censée être bourrée de fric.

Et un grand merci à Alex Nikolavitch et à Julie Le Baron.

Cote de rareté - 1/ Courant

Barème de notation

En 2021 est sorti le blu-ray "Metropolitan Vidéo" remasterisé Director's Cut avec une piste française. Trouvable un peu partout, il dispose en outre d'un Making of, d'une interview de l’auteur de la bande-dessinée, de scènes coupées et de la bande-annonce du film.

Attention de ne pas vous tromper à la commande, il existe sous un autre visuel qui semble être celui d'un blu-ray ayant des pistes son allemande et italienne. Bon, vous saurez du coup que "Spawn" en anglais ça se prononce pareil en allemand.

La version remasterisée est aussi étalonnée différemment...

...et fait appel à de vains subterfuges pour masquer la misère des FX... notamment en zoomant n'importe comment pour éviter d'en voir trop.