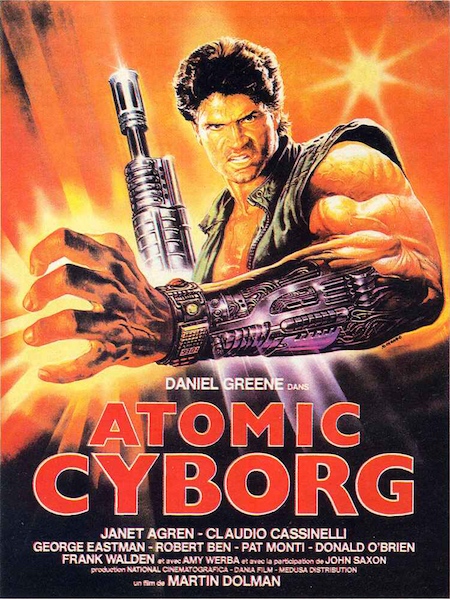

Entretien avec

Sergio Martino

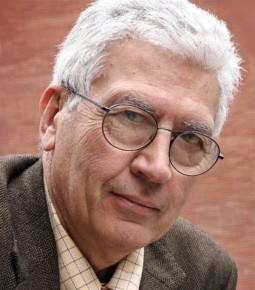

Né le 19 juillet 1938 à Rome, Sergio Martino est l'un des réalisateurs emblématiques du cinéma bis italien. Au cours d'une carrière trentenaire, il s'est illustré dans toutes les modes, en collaboration avec son frère, le producteur Luciano Martino : pseudo-documentaires dans la veine "mondo", polars violents, thrillers érotisants, comédies grivoises, films d'épouvante, post-apocalyptiques. Auteur de 2019, Après la Chute de New York, il fut également l'un des metteurs en scène attitrés d'Edwige Fenech. Il revient dans cette interview sur une carrière dont la trajectoire résume un cinéma commercial qui fut l'un des plus vivaces d'Europe.

Interview menée par Nikita, et parue originellement en 2002 dans le numéro 9 du fanzine "Nagual".

Comment avez-vous commencé dans le cinéma ?

Mon grand-père maternel, Gennaro Righelli, mort en 1949, était un pionnier du cinéma italien. Il était parti travailler en Allemagne après la Première Guerre mondiale, tournant des films muets, puis parlants. Quand le régime fasciste italien a voulu faire passer le cinéma italien au parlant, ils l'ont fait venir d'Allemagne pour tourner le premier film parlant italien, La Canzone dell'amore. Il a ensuite tourné pas mal de films en Italie, travaillant notamment avec Anna Magnani, Vittorio De Sica. Quand j'étais enfant, il m'a fait venir sur certains de ses tournages : j'en garde des souvenirs émerveillés, felliniens, avec les lumières des projecteurs, je me souviens de De Sica qui est venu me prendre dans ses bras...

Mathieu Kassovitz dit souvent qu'il est devenu cinéaste parce que son père était lui-même cinéaste, et que s'il avait été boulanger, il aurait également suivi ses traces. C'est une phrase dans laquelle vous pourriez vous reconnaître ?

Pas tout à fait : si mon grand-père était cinéaste, mon père, lui, était banquier, et m'aurait bien vu suivre sa voie. Entre la mort de mon grand-père et mes propres débuts dans le cinéma, il s'est passé pas mal d'années, mais j'ai pu profiter des amitiés de la famille pour percer dans le milieu artistique. J'aurais peut-être pu être un grand banquier, qui sait ? Mais je ne me plains pas de ma carrière ! (rires)

Quelle vision avez-vous de votre style personnel ? Vous êtes en effet un réalisateur qui ne s'est pas attaché à un genre particulier. Si l'on prend les cas d'autres cinéastes populaires italiens, on voit qu'ils sont souvent considérés comme des maîtres d'un genre précis, même s'ils ont pu tourner des films très divers. Enzo G. Castellari est considéré comme un spécialiste de l'action ; Lucio Fulci, de l'horreur. Par opposition, vous avez aussi bien abordé le thriller (L'Alliance invisible, la science-fiction (2019, Après la Chute de New York) que la comédie (Mademoiselle Cuisses Longues) et n'êtes pas rattaché à un type de film précis.

Je considère comme une chance d'avoir abordé tous les genres. Si j'avais fait toujours le même type de films, j'aurais peut-être risqué de sombrer dans la routine. Je considère important de pouvoir se renouveler. Je ne sais pas si j'ai très bien réussi dans aucun des genres que j'ai abordés : si je dois me donner une note, disons que je pense mériter 6,5 sur 10 dans l'ensemble. Je ne mérite 10 sur 10 dans aucun des genres que j'ai traités, mais je ne mérite pas non plus 2 sur 10 !

J'ai toujours travaillé dans l'enthousiasme - et je continue à le faire maintenant que je fais de la télé - ce qui est indispensable quand vous travaillez dans des conditions financières limitées. S'il y a une chose que je peux me reprocher, c'est d'avoir accepté de travailler avec peu de temps et de moyens, au prix parfois d'une certaine qualité artistique. Mais en tout cas, la façon dont j'ai travaillé m'a conduit à expérimenter tout ce que l'on peut expérimenter dans le cinéma. Je pense avoir tourné tous les plans possibles et imaginables, ce qui fait que je pourrais tourner un film quasiment les yeux fermés ! Si je devais tourner une scène qui raconterait notre conversation, je pourrais la filmer d'une dizaine de manières ! Edwige Fenech et Sergio Martino.

Edwige Fenech et Sergio Martino.

Pensez-vous avoir apporté une patte particulière aux genres du cinéma italien qui nous occupent : le thriller ("giallo"), la science-fiction...

Concernant notamment la science-fiction, je pense, dans les années où j'ai tourné ce genre de films, que j'ai pu m'en tirer grâce à une capacité de fantaisie dans les images. Mais j'ai également senti, hélas, à quel point il était difficile de continuer à faire ce genre de films de divertissement dans les limites financières qui m'étaient imparties. Le cinéma fantastique italien a commencé à chuter quand les recettes du box-office ont baissé en même temps que nos moyens financiers. Les Américains avaient poussé l'effort financier et technologique à tel point que nous ne pouvions plus espérer rivaliser avec eux sans être ridicules. Peut-être ai-je frisé le ridicule moi-même ; mais mon cinéma fonctionnait bien pour l'époque, car il s'exportait dans le monde entier. La différence entre les Américains et nous se situait à l'époque sur une échelle de 1 à 200 ; quand la différence est passée de 1 à 2 000 000, ce n'était plus possible. Quand j'ai vu La Guerre des étoiles, j'ai su que c'était le début de la fin. Il y a bien Luigi Cozzi qui a essayé de l'imiter avec Starcrash, je ne l'ai pas vu mais il paraît que ce n'était pas concluant.

Je reproche aux décideurs du cinéma italien de n'avoir pas compris qu'il fallait protéger et non mépriser notre cinéma de divertissement : j'en veux pour preuve la renaissance que connaît en France le cinéma de genre, avec de grands succès comme Les Rivières pourpres de Mathieu Kassovitz ou Le Pacte des loups de Christophe Gans. Je rêverais d'avoir un budget comme celui du film de Gans ! Mais personne ne nous a jamais donné les moyens de rester compétitifs. Nous n'étions pourtant pas si ridicules : en France, mon film 2019, Après la Chute de New York est resté de longs mois à l'affiche sur les Champs-Elysées. A propos de ce film, je me souviens que je l'avais signé d'un pseudo américain, "Martin Dolman", et que certains professionnels italiens s'y étaient laissés prendre ! "Mais qui c'est cet Américain, Martin Dolman ? Ah bon, c'est Sergio Martino ??" (rires)

Un autre facteur a été l'ascension des chaînes de télévision privées italiennes, qui ont mis à l'antenne d'un coup tous les films que nous avions faits dans les décennies précédentes : il y a donc eu une sorte d'overdose de ce type de spectacle, que les spectateurs n'avaient plus besoin d'aller voir au cinéma. Enfin, l'Italie a connu dans les années 80 et 90 une période politique qui ne laissait pas de place à l'innovation technologique du cinéma. Pas mal d'argent qui devait aider les films italiens était mangé par les partis politiques et par divers personnages qui gravitaient dans ce milieu-là. Si nous avions eu ne serait-ce qu'une fraction de cet argent, nous aurions pu nous battre pour maintenir la qualité du cinéma de divertissement italien. Nous commençons seulement à pouvoir utiliser les effets digitaux dont se servent les Américains ! Mais nous avons maintenant quinze ou vingt ans de retard à rattraper... En mon temps, je pouvais faire de manière "autarcique" un cinéma compétitif avec peu de moyens financiers. Aujourd'hui, j'aurais besoin de gros moyens financiers, que je n'ai pas.

A propos des budgets de vos films, Michael Sopkiw prétend qu'avec son cachet d'acteur principal de 2019, Après la Chute de New York, il a pu se payer une moto d'occasion, mais pas le plein d'essence ?

C'est sûrement vrai. Mais Michael Sopkiw était un acteur inconnu que j'ai pris parce qu'il correspondait au personnage. Si j'avais pris un acteur plus connu, disons Franco Nero, ça m'aurait coûté vingt fois plus. J'ai préféré donner sa chance à un débutant, ce qui me permettait de réinvestir dans le film l'argent que m'aurait coûté un acteur confirmé. Les acteurs débutant dans le bis ont pu se faire connaître du public et évoluer vers un statut de stars : Giuliano Gemma, Franco Nero... Débuter dans un film comme le mien était pour un acteur comme ça un tremplin pour faire autre chose, même en étant mal payé au début. 2019 a été l'un des derniers grands succès de ce cinéma de genre italien qui imitait le style américain - je piquais pas mal à New York 1997. Si le genre n'avait pas chuté dans les années suivantes, peut-être Sopkiw aurait-il pu faire une grande carrière, d'ailleurs ! Aujourd'hui, les acteurs peuvent bénéficier, pour percer, du secteur de la télévision, dans lequel travaillent beaucoup de vétérans du cinéma populaire. Les metteurs en scène de ma génération se sont essentiellement reconvertis dans la télévision, car notre expérience nous permet de faire en trois semaines ce qu'un réalisateur moins rôdé ferait en deux mois.

Dans 2019, vous piquiez à New York 1997, mais aussi pêle-mêle à Mad Max, à La Guerre des étoiles, et même un peu à La Planète des singes...

Mon Dieu ! (rires) Toutes proportions gardées...

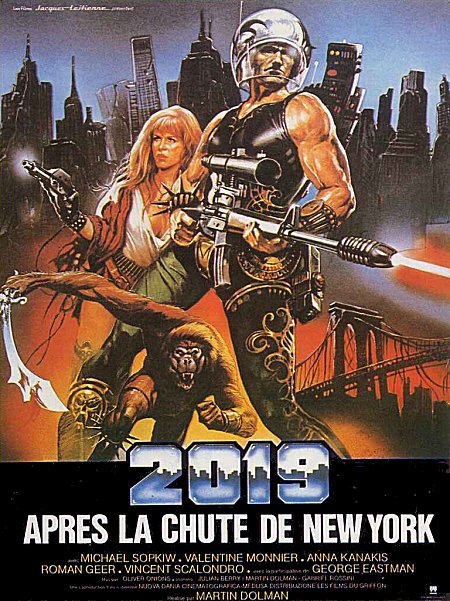

Vous avez réalisé en 1977 Mannaja l'homme à la hache, l'un des derniers westerns spaghetti, alors qu'il ne s'en tournait déjà plus. Vous vouliez relancer le genre ?

Oui, mais je me suis un peu planté. J'avais pris comme acteur principal Maurizio Merli, qui avait alors beaucoup de succès dans des polars comme Sos Jaguar ou Rome violente. Mais ce n'était pas un très bon acteur, du moins il ne passait pas la rampe dans un western. Ce qui fait que le film n'a hélas pas marché.

Vous dites que vos films dérivaient souvent de ce que faisaient les Américains. Comment vous débrouilliez-vous pour mettre un style personnel dans ce qui était un cinéma d'imitation, dérivatif ?

Nous essayions de compenser le manque d'argent par l'improvisation et la fantaisie. Je ne pense pas avoir jamais copié telle quelle une scène que j'aurais vue dans un autre film. En tant que cinéaste, je compte parmi mes influences des réalisateurs dont le travail n'a rien à voir avec ce que j'ai pu faire, comme Claude Sautet ou Costa-Gavras. Sam Peckinpah aussi, bien sûr... Disons que nous imitions les sujets et les genres des Américains car il nous fallait nous référer au modèle commercialement dominant. Il nous a manqué le soutien qui nous aurait permis de durer, et d'aller au-delà.

L'influence va dans les deux sens : certaines scènes d'Hannibal semblent sorties d'un Dario Argento et d'autres d'un Lucio Fulci. On a le sentiment que, devant tourner en Italie, Ridley Scott a voulu s'imprégner de ce que faisaient les Italiens en matière de thriller et d'horreur. Dans le même registre, Argento semble avoir inspiré Kassovitz pour Les Rivières pourpres...

J'ai vu Apparences avec Harrison Ford, et certaines scènes auraient pu sortir de thrillers italiens, je pense aux scènes d'hallucinations de mon film L'Alliance invisible, à L'Adorable corps de Deborah de Romolo Guerrieri... Quentin Tarantino ne cache pas avoir emprunté à la fantaisie du bis italien. Pas mal de films américains - je pense à ceux de Brian De Palma - puisent leur inspiration dans le côté débridé et les coups de théâtre des thrillers italiens avec, bien entendu, beaucoup plus de moyens, et une mise en scène sans doute plus inspirée. Il faut savoir que chez nous, les scénaristes eux-mêmes devaient tenir compte du fait que faute de moyens suffisants, toutes leurs idées ne pourraient pas passer à l'écran. Les Américains n'ont pas les mêmes limites à leur imagination. Mais je ne pense tout de même pas qu'il faille considérer le cinéma populaire italien comme entièrement copié sur ce qu'ont fait les Américains : je considère Les Diaboliques de Clouzot comme une source d'inspiration fondamentale pour un certain type de giallo.

Comment jugez-vous vos films plus tardifs, comme Atomic Cyborg, qui démarquait Terminator ? Pensez-vous avoir été plus heureux avec vos thrillers des années 60-70, ou avec vos films de SF des années 80 ?

Je ne saurais vous dire, mais en tout cas ce sont des films qui ont tous rapporté énormément d'argent à leurs producteurs et co-producteurs. Il faut savoir que nos films - pas seulement les miens - étaient tous pré-vendus à l'étranger ! La Montagne du Dieu cannibale, par exemple, a rapporté un véritable pactole.

A propos de ce film justement, j'ai lu que, pour les besoins du tournage dans la jungle, le corps d'Ursula Andress avait été assuré, au cas où elle se serait blessée, pour plusieurs milliards de lires...

Ce doit être une galéjade publicitaire ! Ursula Andress était une femme assez audacieuse, qui ne se faisait pas doubler pour les scènes d'action. Je ne pense pas que l'assurance ait dépassé, pour elle, le montant normal.

Le cinéma bis italien connaît une certaine réhabilitation, des livres sont publiés, un hommage vous a été rendu en 2001 à la Cinémathèque française... Comment le vivez-vous ?

Je pense qu'on est toujours récompensé de ses efforts et de sa patience. Notre cinéma avait, c'est sûr, d'énormes défauts, mais il avait, dans la mesure de ses moyens, une compétence, un potentiel, qui n'ont jamais été vraiment reconnus ni exploités. J'ai toujours aimé me définir comme un artisan : le menuisier qui participe à la construction d'un pont a peut-être moins de prestige que l'ingénieur qui en dessine les plans, mais il a sa propre compétence. Cette réévaluation est peut-être moins sensible en Italie qu'en France - on n'est jamais prophète en son pays - mais on commence, et cela me fait plaisir, à reconnaître que notre cinéma a été l'une des dernières tentatives de produire des films à une échelle industrielle. Il y a toujours, ceci dit, une dimension ironique dans l'approche de ce cinéma "bis". Bien sûr, je ne dirais pas que j'ai fait un cinéma artistique - ce serait idiot - mais j'ai toujours eu un succès commercial qui rend assez injuste les insultes que j'ai souvent dû subir de la part de la critique. Si les critiques voulaient voir plus de films d'art et d'essai, ils n'avaient qu'à les tourner eux-mêmes ! D'ailleurs les critiques sont souvent des cinéastes ratés.

Je pense que le style du cinéma populaire italien n'est pas si caduc : j'ai le projet de refaire un thriller, je pense que cela peut encore fonctionner. Quand je vois un grand succès comme Les Autres, avec Nicole Kidman, je pense qu'un tel résultat artistique est à notre portée sans qu'il y ait besoin de tant de sous.

Vous aviez d'ailleurs fait travailler Nicole Kidman à ses débuts, avec le film Un'Australiana a Roma ! Vous aviez pressenti qu'elle irait aussi loin ?

J'avais senti qu'elle avait du potentiel, j'avais d'ailleurs poussé des producteurs italiens à la faire travailler. Personne n'en voulait ! C'est vous dire... Ce film a d'ailleurs connu une distribution sabotée : il était co-produit par la RAI, la télévision d'Etat italienne, mais le président de la RAI a changé entre-temps et le nouveau dirigeant s'est empressé de mettre à la poubelle le travail de son prédécesseur ! Ca se passe comme ça en Italie...

Que pensez-vous du cas de Dario Argento ? Contrairement à presque tous les cinéastes de genre italiens, lui a persévéré dans la même voie, et est devenu un metteur en scène culte. En Italie, il est même un cinéaste de prestige et plus du tout bis !

Dario Argento est sans doute le meilleur et le plus inventif d'entre nous. Il a su devenir un genre à lui tout seul. J'admire en lui la capacité à avoir su persévérer, à quelques exceptions près, dans un même filon, celui du thriller, ce que je n'aurais pas su faire. Je dois dire cependant que je préfère ses films des années 70.

Au contraire d'Argento, un cinéaste comme moi demeure considéré comme un auteur de série B. Je peux assumer cette étiquette - d'ailleurs certains joueurs de foot expriment mieux leur talent en deuxième division - dans la mesure où mon cinéma a toujours été un cinéma d'imitation, alors qu'Argento a su camoufler ses influences sous un style réellement original. Je dois dire cependant qu'il m'a piqué une scène dans un de ses films ! Lucio Fulci était un cinéaste de genre au style très personnel, au talent comparable à celui d'Argento. Mais, peut-être pour des questions de caractère, peut-être parce qu'il a dû travailler avec des budgets trop limités, sa carrière n'a pas été comparable.

Si je devais juger la mienne, je m'estime très heureux que certaines de mes comédies restent en Italie des classiques du divertissement. Mes films peuvent avoir vieilli : il est sûr que le manque de moyens a pesé. Mais ils gardent des qualités, et j'apprécie toujours de revoir 2019. Mais j'ai le regret de n'avoir jamais fait de film que j'aie voulu et contrôlé à 100%. Sans doute n'ai-je pas su assez imposer ma vision personnelle, en ce que je devais tenir compte des exigences du marché. En somme, j'ai fait beaucoup de films, mais je n'ai jamais tourné le film de ma vie.