Ce site web utilise des cookies, uniquement à des fins statistiques.

Ils nous permettent de connaître la fréquentation de notre site web, et les contenus qui vous intéressent.

Neil Breen

(1ère publication de cette bio : 2021)Consulter la filmographie / Consulter les films chroniqués

Retrouvez l'épisode de podcast que nous lui avions consacré.

Dans la galaxie des auteurs de nanars, il n’existe pas beaucoup de personnalités plus clivantes que Neil Breen. Certains lui vouent un culte, une admiration… une fascination totale. D’autres, et ce fut mon cas pendant longtemps, ont plutôt une réaction de rejet complet d’une œuvre fumeuse et surréelle, égotrip millénariste d’une mollesse asphyxiante.

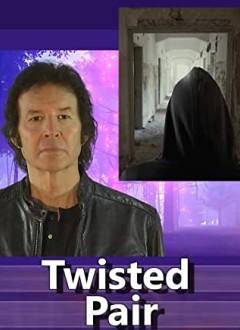

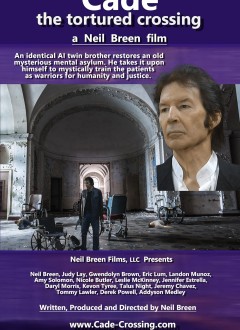

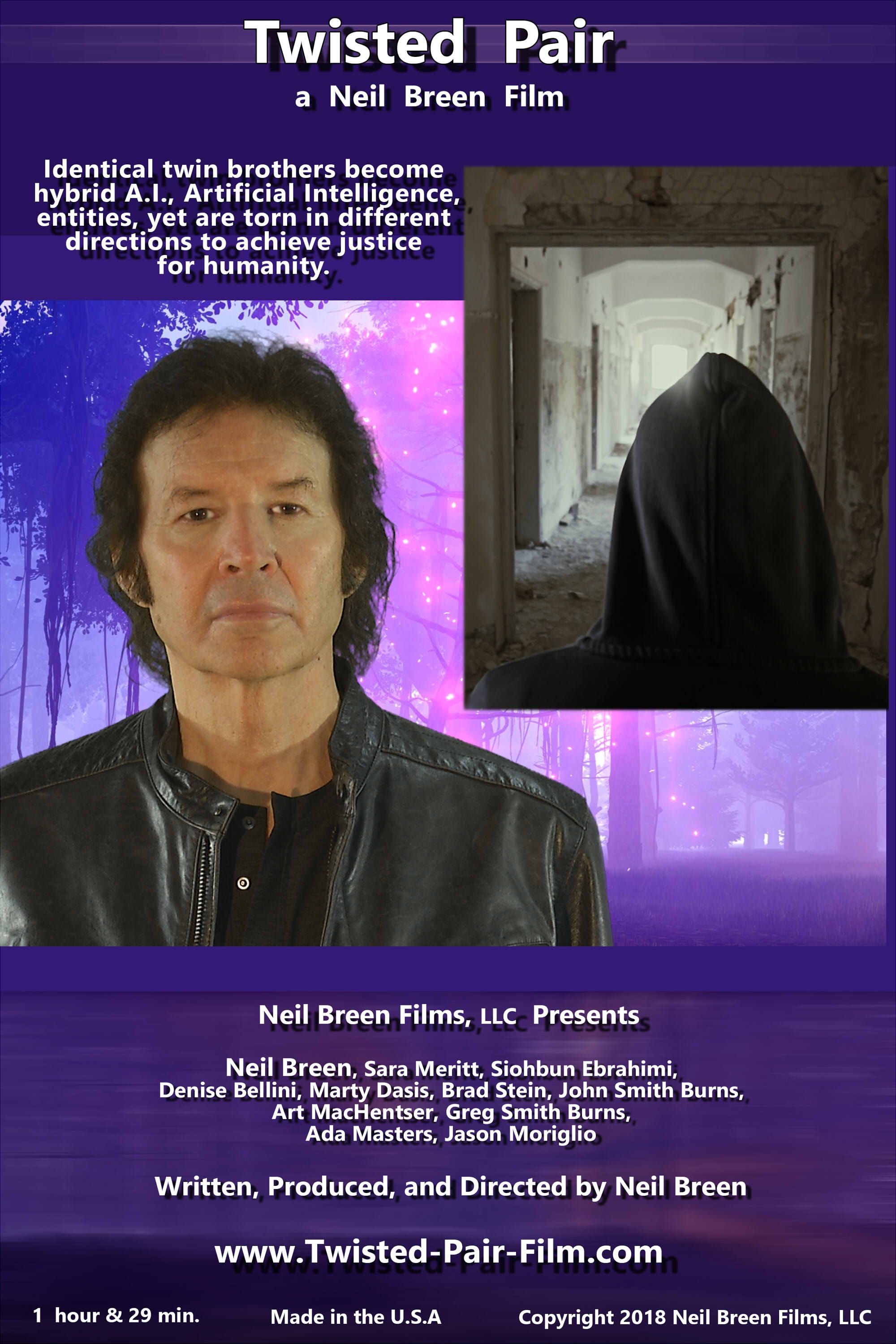

Mais le choc provoqué en 2019 par la diffusion au Grand Rex de Twisted Pair devant 2700 personnes hallucinées lors de la 4ème Nuit Nanarland a eu pour moi, comme pour beaucoup, des allures d’épiphanie chamanique. Une sorte de danse du soleil amérindienne où les jeunes guerriers se scarifiaient pendant des heures pour transcender la douleur et atteindre un nouvel état de conscience.

L’avis fut unanime : c’était intense, c’était terrible, mais après avoir visionné un film de Neil Breen, plus rien n’est comme avant.

Admiration ou délivrance, en tout cas Neil Breen a repris cette standing ovation au Grand Rex dans ses vidéos promotionnelles.

Admiration ou délivrance, en tout cas Neil Breen a repris cette standing ovation au Grand Rex dans ses vidéos promotionnelles.

En bon gourou cinématographique, Neil Breen s’est construit un univers dont il est le centre et les contours. On ne vient pas voir un film de Neil Breen, on vient voir Neil Breen.

Il est possible de reconstituer certains éléments de sa vie par bribes, notamment en étudiant ses déclarations soigneusement contrôlées dans diverses interviews qu’il a pu donner. Des interviews que Breen cherche toujours à parfaitement maîtriser tel un politicien en campagne, répétant de sa voix monocorde les mêmes éléments de langage, les mêmes formules toutes prêtes aux limites du marketing qui, à force d’être martelées tel des mantras, finissent par se substituer à la vérité.

Breen a toujours entretenu sur son parcours une aura de mystère, mais le plus étonnant est que le métier de cinéaste est une vocation tardive qui lui est venue en autodidacte après avoir réussi en tant qu’agent immobilier à Las Vegas.

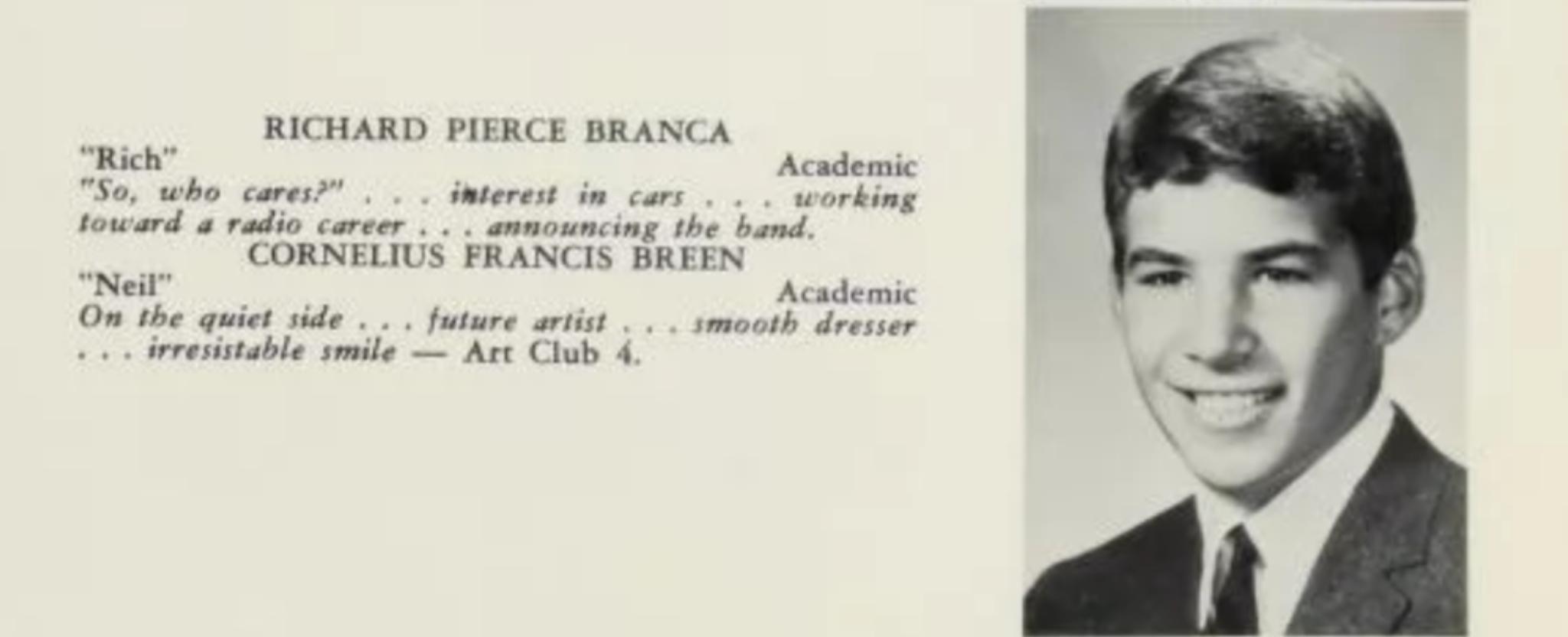

Né le 23 novembre 1958 et originaire d’une ville moyenne de Pennsylvanie, Cornelius Francis Breen est le deuxième enfant d’une fratrie de quatre, père ingénieur, mère au foyer, confie-t-il dans l’interview qu’il a donnée à So Films en 2015. Une vie tranquille de la middle class heureuse et bien intégrée. Il a suivi une école d’architecture, probablement sur la côte Est, et, pour financer ses études, il a en parallèle fait occasionnellement de la figuration sur des tournages. Des séries A à gros budget à l’en croire, même si on ne sait pas vraiment lesquelles. Et c’est là, juste en observant les équipes techniques au travail, qu’il aurait acquis toutes ses compétences de cinéaste, en parfait autodidacte.

Diplôme en poche, il file sur la côte Ouest et plus particulièrement en Californie, où il est enregistré comme agent immobilier ou plutôt, à l'en croire, architecte de grands bâtiments commerciaux prestigieux. Nous n’en saurons guère plus. Puis ce sera Vegas où il pose ses valises définitivement. Pas par attrait pour la ville, qu’il n’apprécie pas particulièrement, mais par opportunité professionnelle.

Besoin d'un conseil immobilier ? Better Call Neil...

Besoin d'un conseil immobilier ? Better Call Neil...

Même s’il se revendique architecte, il mène surtout des affaires comme agent immobilier pour Century 21. Une vraie réussite matérielle qui lui permet de vivre confortablement et d'assouvir ses passions : les chevaux ou la course automobile. Qui lui offre aussi l'acquisition d'une belle villa où il range ses collections de bottes, de selles de cheval et de petites voitures. Et surtout à 50 ans passé, de prendre sa retraite pour faire ce dont il rêve depuis toujours : réaliser des films.

Pour le reste, on ne sait rien de lui, de sa situation professionnelle ou familiale actuelles. Pourtant, il est loin de vivre comme un reclus ou un weirdo, il a visiblement encore de bonnes relations avec ses anciens collègues et participe régulièrement à des soirées à Vegas.

The life and soul of the party...

The life and soul of the party...

Pourtant, il va assez vite verrouiller sa communication. Et de même qu’il contrôle chacune de ses interviews pour limiter les questions le concernant directement, il ne parle jamais de lui sur les réseaux sociaux, qu’il utilise pourtant abondamment pour sa promotion. Ce ne sont que des annonces concernant ses films. Au début des années 2010, il est encore un peu disert et publie quelques photos montrant qu’il collectionne les voitures et fait un peu de course automobile en amateur, ayant même possédé sa propre Indy Car quand il vivait en Californie.

Sa Ferrari, d'après une photo publiée sur son Facebook en 2010, qu'il utilisera pour Fateful Findings.

Sa Ferrari, d'après une photo publiée sur son Facebook en 2010, qu'il utilisera pour Fateful Findings.

« I’m a big believer in doing things professionally, all three of my features, even though they are low budget indie features that I pay for myself, they were all done as professionally as possible. » (New York Cinema Radio: Interview with director Neil Breen - 2014)

Neil Breen est un démiurge qui occupe tous les postes sur ses films : producteur, scénariste, réalisateur, accessoiriste, acteur. Il est tout ça et, à l’écouter parler, bien plus que cela. Et au vu du résultat à l’image, un peu moins que cela.

Sa rétrospective/masterclass de 5 heures, sortie en 2020, est à cet effet saisissante. En termes de manuel d'instruction à destination des réalisateurs débutants, une seule heure aurait largement suffi. Breen se contente la plupart du temps de décrire avec délectation ce qu'on voit sur ses rushs ou photos de tournage, ou laisse dérouler de larges extraits de ses films, la caméra revenant ensuite s'attarder en longs plans fixes sur Neil qui vient nous expliquer la technique du cinéma sur son canapé en son direct... avec un grésillement et un souffle qu’on ne tolérerait même pas sur un podcast Nanarland.

Dès les 30 premières secondes, il a répété son nom ou son prénom 3 fois, pour 7 occurrences de I, me, my, ou self.

Pendant 5 heures, Breen ne nous parlera que technique : techniques de tournage, techniques de montage, mais aussi et surtout techniques financières pour produire et diffuser ses œuvres au meilleur coût. L’agent immobilier pointe sous le cinéaste: le produit importe moins que le fait de le construire et de le présenter au mieux pour le vendre. Ses différents films ont été auto financés et à l’entendre, il a réussi à chaque fois à rentrer dans ses frais, voire à en faire un business profitable.

Et pourtant en 5 heures de masterclass, il arrive à rester d’une redoutable et volontaire imprécision sur tous les sujets qui pourraient aller à l’encontre de son narratif. Les budgets précis ? Ils ne les donnera pas, ça n’a pas d’importance, ou pire ça fausserait l’appréciation du film. Tout au plus lâchera t-il que comme c’est lui qui finance tout sur ses propres deniers, ceux-ci sont tout de même assez onéreux. Les scripts ? Soyez créatifs et originaux. Lui met toutes les idées qui lui passent par la tête sur des bristols dans une boîte, puis les étale sur le sol pour voir le fil scénaristique qu’il peux tisser avec tout cela. Le casting ? Passez des petites annonces ou téléphonez à des agences de casting (bon, ça c'est plus cher).

Jamais il ne parlera du fond de ses films, du processus créatif, de ses influences, du propos qu’il a à transmettre. Quel besoin, le film est déjà là avec son message messianique et ses intentions explicites. Vous ne venez pas voir un film de toute façon, vous venez voir Neil Breen. Le message c’est Neil Breen.

N’étant pas adhérent à la Screen Actors Guild ou à un des très puissants syndicats de l’industrie, Neil met un point d’honneur à bétonner par contrat tout ce qu’il demande à ses équipes et son casting, recruté professionnellement par petites annonces. Ils paye les salaires de tout le monde, certes juste un cran en dessous des minimums syndicaux, mais comme son personnel n’est lui même pas affilié à une trade-union, tout le monde s’y retrouve. Enfin, selon Neil. Car étonnement, pratiquement aucun acteur ne revient tourner avec lui dans un de ses films suivants !

Mais d’un autre côté, à écouter les retours de quelques-uns et surtout de quelques-unes des actrices qui ont joué pour lui, Breen, en tant que patron sur les tournages, travaille certes de façon amateure, mais se montre aussi étonnamment professionnel et carré dès qu’il s’agit de parler contrats. Avec lui pas d’embrouilles dans un Las Vegas où les margoulins et les pratiques limites abondent (Showgirls anyone?). S’il recrute des gens certes sans expérience, c’est d’abord parce qu’ils sont bon marché. Tout est prévu et clairement listé par contrat, notamment s’il y a de la nudité, ce qui le protège lui tout autant que ses comédiens. Les quelques témoignages de comédiennes ayant traversé ses films que nous avons pu trouver, révèlent des tournages fauchés certes, mais d’une assez étonnante platitude. Il est tellement absorbé dans la réalisation technique de ses films que pour les wannabe comédiens, il n’y a qu’à suivre ses indications de jeu scrupuleusement et il n’y a aucune surprise.

Comme il le révèle dans sa masterclass, pour cette scène dénudée de Double Down, il a engagé une serveuse habituée à travailler seins nus et tout ce qu'elle avait à faire était détaillé dans le contrat.

Comme il le révèle dans sa masterclass, pour cette scène dénudée de Double Down, il a engagé une serveuse habituée à travailler seins nus et tout ce qu'elle avait à faire était détaillé dans le contrat.

L’analyse du cinéma de Breen s’avère offrir en creux un portrait fascinant du bonhomme en control freak absolu. En bon architecte veillant à ce que rien ne dépasse du résultat final qu’il a prévu, Neil filme l’immense majorité de ses scènes en plans fixes, le caméra fermement calée sur un trépied. Il avoue dans sa masterclass avoir une fois loué pendant deux jours une dolly, c’est-à-dire une grue mobile pour faciliter les travellings, probablement pour I’m... Here Now, et puis, finalement, avoir renoncé à l’utiliser car trop long et compliqué à mettre en place.

Dans les films de Breen, les mouvements de caméra sont donc réduits au minimum. Un peu de rotation dans l’axe et quelques zooms numériques, essentiellement rajoutés au montage. Pour le reste ce sont les champs/contrechamps, et les déplacements des personnages qui entrent et sortent d’un cadre fixe théâtralisé, qui créent le mouvement. La caméra portée est rare, tout comme les mouvements complexes tels des travellings, et ces plans sont généralement utilisés lorsque Breen n’est pas à l’image. Ce qui semble signifier que c’est Neil lui même qui est derrière la caméra et qu’il ne déléguera à personne le soin de faire ces prudentes expérimentations.

La seule personne créditée à tous les génériques de ses films depuis Double Down pour des éléments techniques est John Mastrogiacomo, qui est généralement derrière la caméra quand Breen est à l’image (soit 90 % des plans qui ne sont pas des stock-shots de banques d’images). Ce tranquille professionnel dirige Spectra-video, une société spécialisée dans le tournage de publicités et vidéos institutionnelles. Sur leur site internet, on constate que non seulement il loue son matériel ou ses services pour des productions amateures tournées à Vegas, mais qu’il peut aussi assurer le montage, l’étalonnage ainsi que des retouches numériques. Et au vu des autres réalisations commerciales de Spectra-video, plutôt efficaces dans le genre, on ne peut pas dire que Breen se laisse déposséder de son bébé par ses techniciens, aussi compétents soient-ils. S’il loue bien les services de Mastrogiacomo comme assistant-caméraman et monteur ou utilise abondamment le studio équipé sur fond vert de la boîte, c’est lui qui dicte scrupuleusement ce qui doit être fait et assume totalement le résultat final du produit.

John Mastrogiacomo, l'âme damnée de Neil depuis Double Down.

John Mastrogiacomo, l'âme damnée de Neil depuis Double Down.

Breen occupe ainsi tous les rôles sur le tournage, des lumières au montage en passant par les effets spéciaux. Son nom remplit la moitié du générique. Il pousse même le concept jusqu'à à gonfler les crédits en annonçant la présence de sociétés fictives, qui ne sont en fait que d’autres façons de montrer que c’est Breen qui gère tous les postes.

Dans son premier film Double Down, quand il n'avait personne pour un poste, il l'annonçait clairement.

Dans son premier film Double Down, quand il n'avait personne pour un poste, il l'annonçait clairement.

Puis après c'est devenu n'importe quoi.

Puis après c'est devenu n'importe quoi.

« I’m a huge movie buff, both new and old films, I love a lot of movies but I can honestly say that there isn't one film or one director or one genre that has influenced me. » (Interview après projection au Garden Amp à Garden Groves, Californie - 2019)

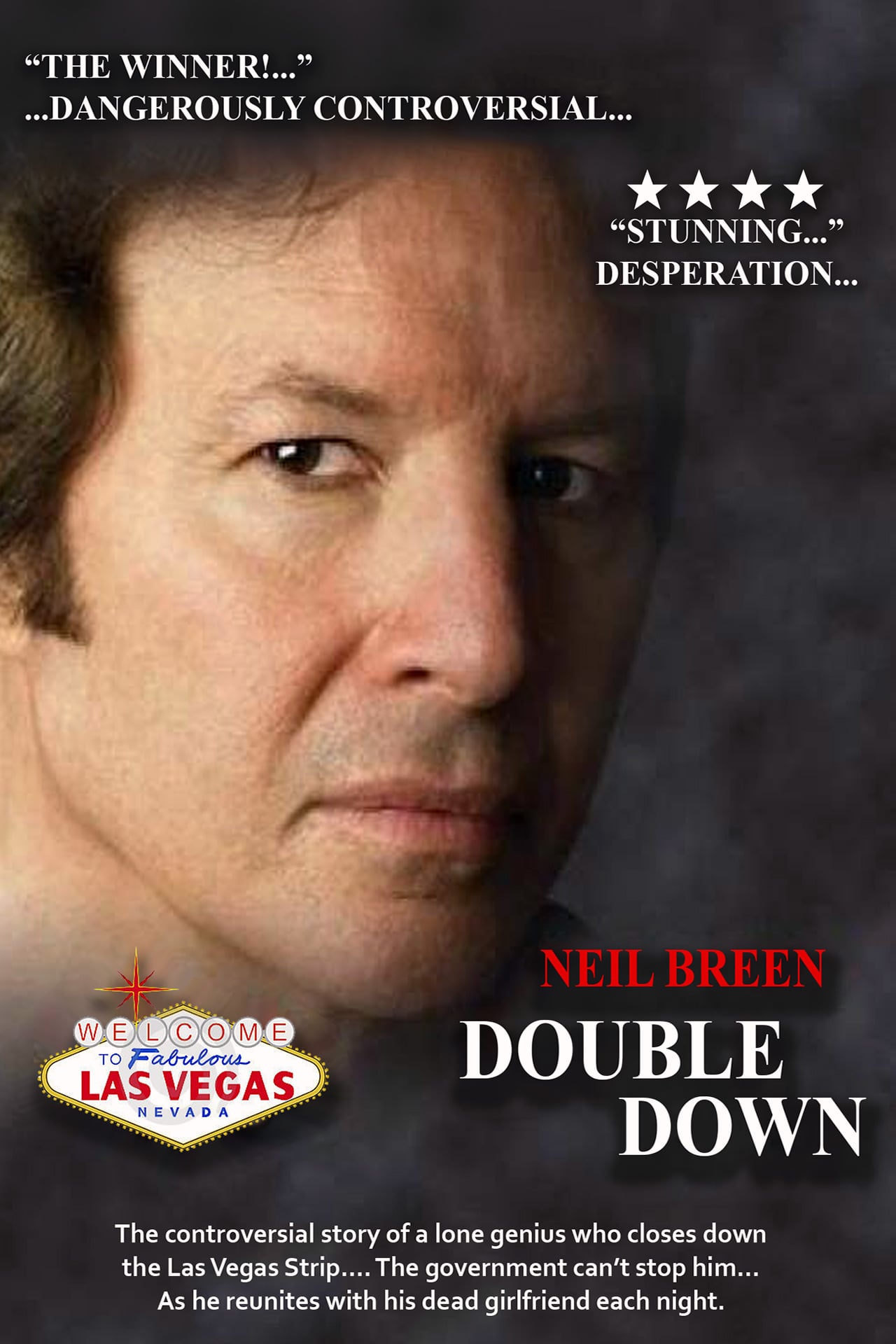

En 2005, Neil Breen se lance dans le grand bain avec son premier film, Double Down. L’architecte n’a aucune expérience en cinéma, aucune compétence technique ou moyen d’engager de vrais professionnels mais qu’importe, Neil a déjà tout dans la tête et on verra sur le tas. Il parle d’ailleurs désormais de Double Down essentiellement comme d’une sorte de projet d’étudiant lui permettant d’expérimenter tout ce qu’il a pu lire et voir en ligne sur la conception d’un film. Il aurait pu commencer par un court, mais l’écrin serait trop étroit pour ses ambitions. Et aux États-Unis, la production de longs-métrages indépendants à tout petit budget tournant sur des circuits parallèles est beaucoup plus développée qu’en Europe.

A l’époque, le tournage en numérique n’est pas encore la norme, même pour de petites productions, alors il investit : il s’achète une caméra Arriflex 35 mm, un banc de montage et, aussi enthousiaste que confiant, décide de tout faire lui-même. Du scénario à la cantine, il occupe tous les postes et quand il n’a pu s’en charger personnellement, comme le script ou le maquillage, il se contente candidement sur le générique d’un lapidaire none. Seule concession : le montage final est confié à un certain Haydon Lane, un vrai professionnel fraîchement sorti de l’école de cinéma.

Malgré cet aspect chaotique, le fait de tourner encore sur pellicule 35 mm confère au film un grain et un aspect visuel relativement agréables, ce qui ne sera pas le cas de ses films suivants tournés en numérique, où l’artificialité et l’absence de compétence technique du bonhomme vont désormais sauter aux yeux. Faute d’argent pour concrétiser sur pellicule ses visions messianiques, il complète déjà ses plans d’une grosse louche d’images d’archives et de stock-footages de paysages et de missions spatiales vendues au mètre.

Et au vu de ce qu'on nous montre dans Double Down, fallait au moins de la pelloche !

Et au vu de ce qu'on nous montre dans Double Down, fallait au moins de la pelloche !

Thématiquement, tout le cinéma de Breen est déjà en germe. Même s’il ne s’est pas encore offert un rôle d’entité divine, il est déjà un super espion/hackeur dont les compétences hors normes feraient pâlir de jalousie Chuck Norris. Suite à l’assassinat de sa fiancée et à une crise existentielle dans le désert du Nevada, son personnage acquiert des pouvoirs magiques et se met en tête d’éradiquer la corruption dans le monde de la façon la plus radicale possible.

Visionner un film de Neil Breen, c’est prendre le risque de plonger dans la psyché torturée de l’auteur, et surtout risquer de ne pas en revenir. Même s’il s’en défend avec acharnement, affirmant que tous ses films sont différents, ceux-ci obéissent à un canevas commun évident. Breen interprète un type génial dont le love interest a toujours 20 ans de moins que lui mais qui est aussi torturé par ses propre démons. De plus, quand il n’est pas carrément un Dieu, il est investi de pouvoirs quasi divins qu’il va mettre au service de l’Humanité mise en danger par les comportements des puissants et des gouvernants corrompus jusqu'à la moelle, tel un guide spirituel expiateur.

En toute modestie.

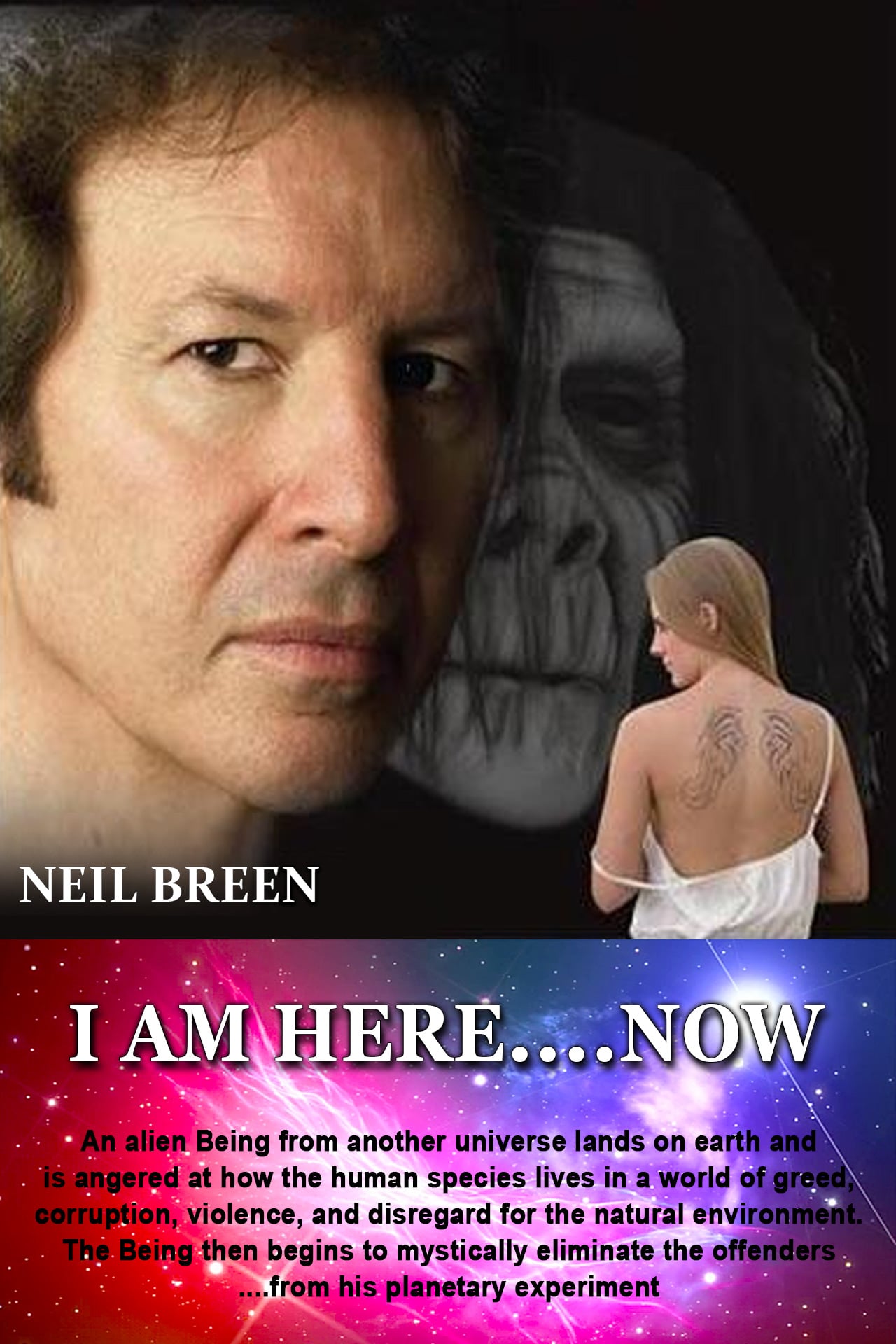

Si le premier film passe encore sous les radars de la plupart des critiques, c’est à partir de son deuxième opus I’m here.... Now, sorti en 2009, que le bouche-à-oreille commence à prendre de l’ampleur.

Breen, conscient qu’il lui faut une certaine notoriété pour vendre ses DVD auto-produits, soumet son film à tout un tas de petits festivals de films amateurs dans le pays. Les gens rient, les programmateurs l’étiquettent cult movie, le buzz commence. Ce n’était pas l’intention initiale de Breen, qui voit ses films comme des productions indépendantes très sérieuses. Nous-mêmes, à Nanarland, commençons à nous intéresser à lui quand Simon Lapperiere, programmateur au Québec et auteur d’Éloge de la nanarophilie, s’en ouvre à notre camarade Drexl après l’avoir découvert par hasard lors d’un de ces festivals.

Mais qu’importe qu'il ne soit pas pris par le public comme il l'aurait fallu : le film circule, les gens entendent le message et Breen parade sur grand écran. Dès lors celui-ci commence à tourner pour des midnight screenings un peu partout en Amérique du Nord et s’avère même rentable.

Dans I’m here.... Now, le réalisateur n’incarne plus un simple mortel mais un élu d’un nouveau genre, The Being : apparition mystico-messianique 2.0 aux stigmates christiques bien visibles et au torse orné de microprocesseurs, qui apparaît dans un désert où les méchants sont crucifiés et où des têtes de poupons en celluloïd sont alignées à même le sol. On pense à Lynch, on pense à Jodorowsky, on pense à arrêter la boisson tant les images surréalistes se bousculent sans jamais sembler n’avoir aucun sens. Et Breen ne s’en cache pas, il n’a pas forcément d’explications précises à ses figures de style impromptues. Il lance des pistes et laisse au spectateur le soin de choisir l’explication qui lui convient.

Pourtant, avec cette absence de subtilité et cette volonté d’expliciter l’importance de son message à chaque ligne de dialogue, on est là dans une dénonciation sans nuance de la malfaisance corrompue des puissants qui mettent à sac le rêve américain, alliance hétéroclite de mafieux et de banquiers, de politiciens et de patrons de multinationales qui se complaisent à torturer les gens et à corrompre et avilir tout ce qui est bon et pur parce qu’ils sont mauvais ! (Insérer des ricanements cyniques et satisfaits). Ajoutez une grosse louche d’écologie balourde à base de plans de dauphins et d’éoliennes mises en danger par le capitalisme triomphant et la coupe est remplie. Le Christ breenien finit pas se muer en véritable justicier dans la ville qui va appliquer son châtiment : éliminer les bad guys à grand renforts d’effets sanglants faits maison.

Politiquement, Breen est un petit peu complexe à classer, d’autant que s’il est virulent et constant dans ses films, il botte en touche très vite dès qu’on parle de ses convictions en interview. Son message est un curieux syncrétisme de visions philosophico-esotériques new age où la défense de l’environnement joue un rôle central, et de dénonciation des institutions financières et du gouvernement qui oppriment les petits qui veulent vivre leur american dream. Un mystico-poujadisme qui se teinte parfois de préoccupations sociales (les migrants, les filles-mères, les malades) et qui se mêle aux penchants libertariens du petit patron Breen, qui entend bien mener ses films et sa vie comme il l’entend sans avoir de compte à rendre à quiconque, et se personnifie en être supérieur dont le génie doit guider le monde.

En tout cas ses fans ont developpé toute une gamme d'objets et de gadgets à l'effigie de notre héros.

En tout cas ses fans ont developpé toute une gamme d'objets et de gadgets à l'effigie de notre héros.

Toujours (beaucoup trop) en avance sur son temps, le propos de Neil semble anticiper les mouvements conspirationnistes à la Qanon ; la corruption est partout, les institutions sont gangrenées, le monde est sur le point d’être englouti par l’avidité et le vice. Un sauveur messianique doit apparaître et balayer la pourriture d’une main ferme pour restaurer les valeurs d’une Amérique middle class un peu new age.

Et quand on dit châtier les méchants...

Dans I’m here….now, il était un Paul Kersey divin, dans son Fateful Findings sorti en 2012, il pratique la justice façon Temple Solaire, poussant par la seule grandeur de son discours les malfaisants à se suicider en masse tels des lemmings écrasés par le poids de leurs remords. Peut-être l’opus le plus faible de son œuvre, ce film s’égare sur les atermoiements de Dylan, notre héros, comme de juste interprété par Breen, romancier à succès, qui suite à une histoire d’amour contrariée se lance dans le projet de hacker tous les secrets gouvernementaux du monde pour les révéler au public dans une déclaration fracassante ânonnée d’une voix monocorde. Dès lors, dans un climax cathartique, les corrompus avancent en colonne pour confesser leurs crimes, demander pardon au monde et se tirer une balle dans le caisson sous les applaudissements de la foule et le regard approbateur de Breen.

Des jolies filles, des ordinateurs portables et surtout la tête de Neil Breen en grand. Tous les ingrédients du succès sont là.

Des jolies filles, des ordinateurs portables et surtout la tête de Neil Breen en grand. Tous les ingrédients du succès sont là.

Ce qui permet au passage de nous pencher sur le jeu de comédien de Neil qui est tout aussi artificiel, empesé et incompréhensible que ses films. Rigide comme un piquet, incapable de se déplacer de façon naturelle, le visage souvent figé, il semble traverser ses films de façon hébétée. Surjouant les scènes tragiques tout en lançant ses répliques de façon monocorde, il peut parfois faire penser à un Tommy Wiseau sous Tranxene. Et surtout, après 20 ans de carrière, il ne semble quasiment avoir fait aucun progrès en terme de jeu.

De vengeur à génocidaire, il n’y a qu’un pas que Breen franchit allègrement dans son Pass Thru, où il incarne un clochard céleste vivant dans une caravane au milieu du désert, qui s’avère vite être un voyageur extraterrestre capable de tordre le temps et l’espace. Dévasté par la corruption de l’humanité, il a sombré dans la drogue et n’est plus qu’une épave dormant parmi les détritus. Sa rencontre avec une jolie émigrante qui fuit des passeurs ultra violents va réveiller son tigre intérieur, ses pouvoirs et sa volonté de changer les choses...

En perpétrant un génocide de masse pour le bien de l’humanité. Précédant de 3 ans le Thanos d'Avengers, il va, pour sauver la planète, exterminer carrément 300 millions de personnes dans des scènes de charniers numériques où les dix mêmes figurants couchés au sol sont dupliqués à l’infini, donnant à l’ensemble une impression aussi glaçante que pathétique.

Qu'y a t-il de plus romantique qu'une ballade au milieu d'un charnier ?

Qu'y a t-il de plus romantique qu'une ballade au milieu d'un charnier ?

Esthétiquement c’est son film le plus fauché. Tourné pour les deux-tiers dans les mêmes décors de désert, entre une grotte, une caravane et un cabanon, il n’en finit plus de soliloquer sur les malheurs du monde entre de longs panoramiques circulaires des environs de Las Vegas. Certes, il loue bien un drone pour deux plans dont il ne sait visiblement pas quoi faire au montage, mais l’ensemble respire la pauvreté et l’ennui. C’est surtout le film où il entrevoit la pleine capacité du fond vert pour visualiser ses démences, Spectra-Video s’étant doté d’un vaste plateau équipé. Neil avait déjà utilisé le procédé pour son final de Fateful Findings, mais là il dispose d’un outil qui lui permet désormais de matérialiser ses visions, et ne plus se contenter d’utiliser sa maison ou son garage comme lieu de tournage principal. Explosions numériques, faux plateau télé : Neil peut se faire plaisir, et il ne s’en privera pas dans son film suivant.

Désormais tout est possible !

Désormais tout est possible !

D’autant que financièrement, il annonce fièrement que ses films sont rentables à long terme, sécurisés par des sorties au cinéma. Là encore l’agent immobilier ressurgit dès qu’il s’agit de négocier des contrats. L’équipe de Nanarland, qui a diffusé son Twisted Pair au Grand Rex en 2019 après d’âpres négociations, se souvient encore de ses prétentions financières élevées et des exigences léonines du bonhomme : interdiction de diffuser autre chose qu’un blu-ray fourni par ses soins et qu’on doit retourner dans les 48 heures après la diffusion, interdiction de photographier l’écran ou de présenter le film comme un nanar, un cult movie ou un so bad it’s good mais très sérieusement comme un independant low budget movie.

Pour sécuriser ses budgets, il se lance à partir de Pass Thru dans des campagnes de crowdfunding. S’il ne dépasse pas 3000 $ sur les 7500 prévus sur ce premier projet, il boucle celui de Twisted Pair à plus de 7000 $. Maîtrisant tous les aspects de la distribution, il ne vend ses DVD/Blu-ray que sur ses propres sites dédiés, pour des prix oscillants entre 35 et 40 $ pièce hors frais de port. Il négocie pied à pied pour être référencé sur des chaînes de vidéo à la demande comme Amazon Prime aux Etats-Unis. Et comme paradoxalement il recourt de plus en plus aux fonds verts, ses coûts n’ont pas forcément dû enfler tant que cela.

Des DVDs d'une très grande sobriété d'ailleurs.

Des DVDs d'une très grande sobriété d'ailleurs.

Twisted Pair, sorti en 2018, est son apothéose actuelle. Usant et abusant de plans cosmiques grandioses issus de banques d’images et surtout de fonds verts poussés dans leurs derniers retranchements, Breen joue non pas un, mais deux personnages divins bardés de super pouvoirs. Des jumeaux, l’un maléfique avec une barbe, l’autre bénéfique sans barbe, mais un peu chelou quand même dans ses relations avec les femmes. Le début d’une fresque d’ampleur à l’en croire, puisqu’il laisse la fin ouverte pour une suite. Un film qui a durablement traumatisé 2700 spectateurs lors de la 4ème Nuit Nanarland.

Depuis son Twisted Pair, Breen ambitionne clairement de monter encore d’un cran pour tutoyer les productions professionnelles. Via les réseaux sociaux, il a fait des appels du pied aux studios hollywoodiens qui, prudemment, préfèrent regarder ailleurs. En interview, il insiste sur le fait qu’il est un réalisateur legitimate et semble même agacé quand, dans ses dernières campagnes de crowdfunding, ses fans insistent pour participer et s'amuser. En fait il cherche à se faire produire par une véritable société de production et mettre un pied dans la cour des grands. Et pour ce faire, son ambitieuse masterclass de 5h sortie en 2020 et vendue la bagatelle de 140 $ est sa carte de visite.

A l’heure où nous écrivons ces lignes en mai 2021, il a déjà annoncé fièrement avoir entamé la préproduction de son 6ème long-métrage. Et c’est finalement cela qui fascine le plus avec Neil Breen, arc-bouté sur son rêve de cinéma depuis 15 ans et enfermé dans sa forteresse de certitudes auto réalisatrices. Le tout au service d’un fond mystico-apocalyptique à tendance génocidaire qui aurait dû faire sonner toutes les alarmes des services de sécurité intérieures étasuniennes.

Dans la galaxie des réalisateurs nanars de notre nouveau millénaire, Neil Breen reste un des derniers purs. Là où un Tommy Wiseau a été transformé en monstre de foire par ce vampire de James Franco (Disaster Artist), là où James Nguyen (Birdemic 2 et bientôt 3) ou David Prior (Deadliest Prey, séquelle de Ultime Combat) ont sorti des suites opportunistes jouant à fond sur le second degré navrant, Breen ne cède rien et maintient le cap de films à sa gloire, qui doivent porter au monde un message définitif. Un homme qui demeure fidèle à ses obsessions et, le menton haut, à son absence de recul sur son talent et ses moyens.

A Nanarland, on est à deux doigts d’appeler ça notre messie !

Sources (outre les oeuvres du maître et l'exploration de ses messages sur les réseaux sociaux) :

So Film n° 27, février 2015

New York Cinema Radio: Interview with director Neil Breen (2014)

Master’s Thesis Project: The Cinematic Wish Fulfillment of Neil Breen

This Guy Edits : Neil Breen and the Other Way is wrong

Cult Cinema Cavalcade Bonus Interview – Fateful Findings & Paranormal Hauntings with Victoria Viveiros

Films chroniqués

Filmographie

2020 - Neil Breen's 5 Film Retrospective (Documentary)

2018 - Twisted Pair

2016 - Pass Thru

2013 - Fateful Findings

2009 - I Am Here... Now

2005 - Double Down